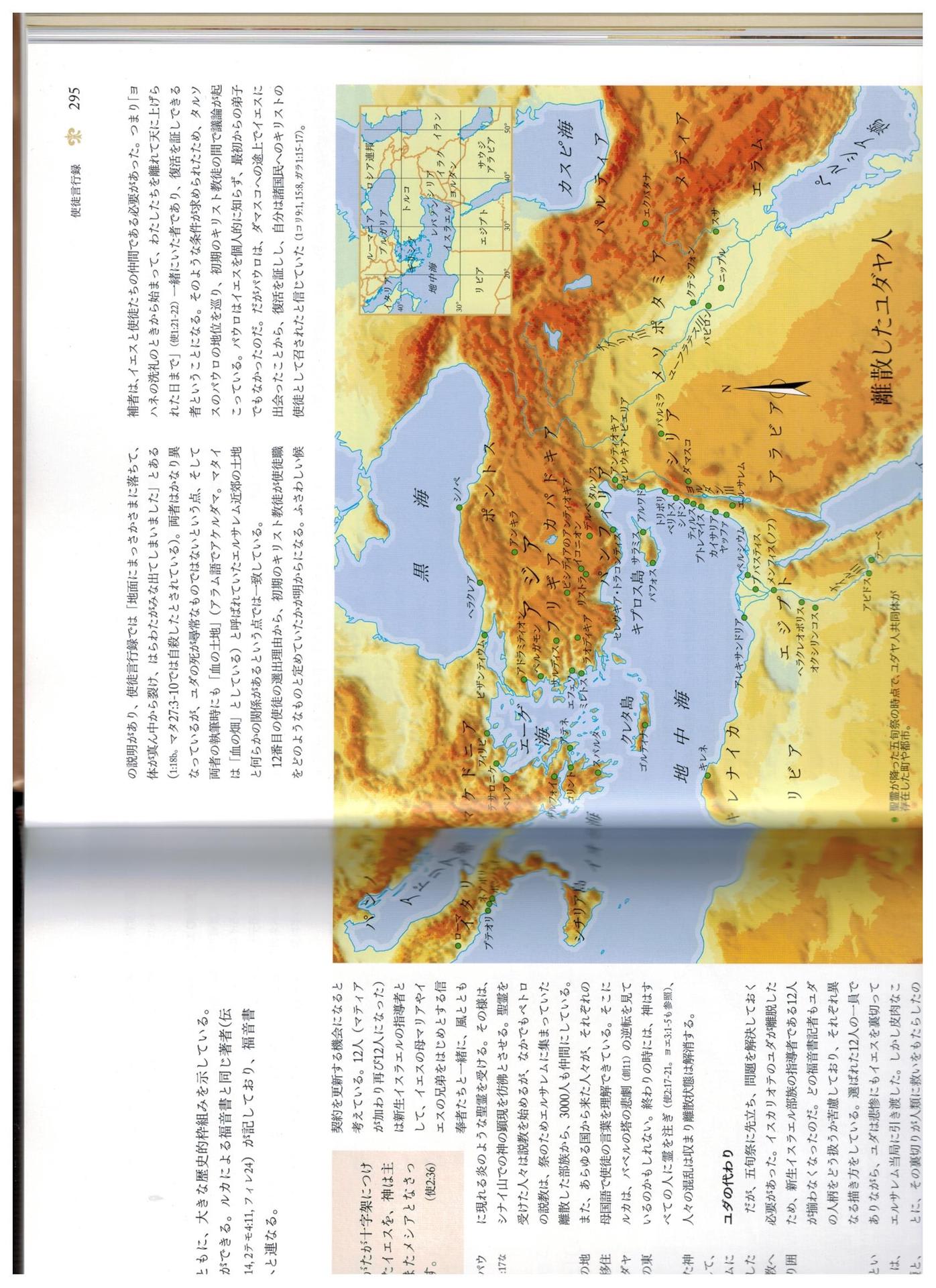

↑ 預言者エリシャの記事に出てくる地名や町名は、赤線で示しています。

〒981-3302宮城県黒川郡富谷町三ノ関字坂ノ下120番地12 TEL:022-358-1380 FAX:022-358-1403

日本キリスト教 富谷教会 週報

聖霊降臨節第四主日 2014年6月29日(日) 5時~5時50分

礼 拝

前 奏 奏楽 辺見トモ子姉

讃美歌(21) 497(この世のつとめ)

交読詩編 86(主よ、わたしに耳を傾け)

主の祈り 93-5、A

使徒信条 93-4、A

聖 書 列王記下5章1~19節

説 教 「エリシャ、ナアマンの皮膚病を癒す」 辺見宗邦牧師

賛美歌(21)579(主を仰ぎ見れば)

献 金

感謝祈祷

頌 栄(21) 24(たたえよ、主の民)

祝 祷

後 奏

次週礼拝 7月6日(日)夕礼拝の予告

説教題 「アモスの預言―イスラエルの三つ、四つのとが」

聖 書 アモス書2章6~8節

交読詩篇 98 讃美歌(21)78 510 24

本日の聖書 列王記下、5章1~19節

1アラムの王の軍司令官ナアマンは、主君に重んじられ、気に入られていた。主がかつて彼を用いてアラムに勝利を与えられたからである。この人は勇士であったが、重い皮膚病を患っていた。 2アラム人がかつて部隊を編成して出動したとき、彼らはイスラエルの地から一人の少女を捕虜として連れて来て、ナアマンの妻の召し使いにしていた。 3少女は女主人に言った。「御主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病をいやしてもらえるでしょうに。」 4ナアマンが主君のもとに行き、「イスラエルの地から来た娘がこのようなことを言っています」と伝えると、 5アラムの王は言った。「行くがよい。わたしもイスラエルの王に手紙を送ろう。」こうしてナアマンは銀十キカル、金六千シェケル、着替えの服十着を携えて出かけた。 6彼はイスラエルの王に手紙を持って行った。そこには、こうしたためられていた。

「今、この手紙をお届けするとともに、家臣ナアマンを送り、あなたに託します。彼の重い皮膚病をいやしてくださいますように。」 7イスラエルの王はこの手紙を読むと、衣を裂いて言った。「わたしが人を殺したり生かしたりする神だとでも言うのか。この人は皮膚病の男を送りつけていやせと言う。よく考えてみよ。彼はわたしに言いがかりをつけようとしているのだ。」

8神の人エリシャはイスラエルの王が衣を裂いたことを聞き、王のもとに人を遣わして言った。「なぜあなたは衣を裂いたりしたのですか。その男をわたしのところによこしてください。彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。」

9ナアマンは数頭の馬と共に戦車に乗ってエリシャの家に来て、その入り口に立った。 10エリシャは使いの者をやってこう言わせた。「ヨルダン川に行って七度身を洗いなさい。そうすれば、あなたの体は元に戻り、清くなります。」 11ナアマンは怒ってそこを去り、こう言った。「彼が自ら出て来て、わたしの前に立ち、彼の神、主の名を呼び、患部の上で手を動かし、皮膚病をいやしてくれるものと思っていた。 12イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川アバナやパルパルの方が良いではないか。これらの川で洗って清くなれないというのか。」彼は身を翻して、憤慨しながら去って行った。 13しかし、彼の家来たちが近づいて来ていさめた。「わが父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはそのとおりなさったにちがいありません。あの預言者は、『身を洗え、そうすれば清くなる』と言っただけではありませんか。」 14ナアマンは神の人の言葉どおりに下って行って、ヨルダンに七度身を浸した。彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり、清くなった。

15彼は随員全員を連れて神の人のところに引き返し、その前に来て立った。「イスラエルのほか、この世界のどこにも神はおられないことが分かりました。今この僕からの贈り物をお受け取りください。」 16神の人は、「わたしの仕えている主は生きておられる。わたしは受け取らない」と辞退した。ナアマンは彼に強いて受け取らせようとしたが、彼は断った。 17ナアマンは言った。「それなら、らば二頭に負わせることができるほどの土をこの僕にください。僕は今後、主以外の他の神々に焼き尽くす献げ物やその他のいけにえをささげることはしません。 18ただし、この事については主が僕を赦してくださいますように。わたしの主君がリモンの神殿に行ってひれ伏すとき、わたしは介添えをさせられます。そのとき、わたしもリモンの神殿でひれ伏さねばなりません。わたしがリモンの神殿でひれ伏すとき、主がその事についてこの僕を赦してくださいますように。」 19エリシャは彼に、「安心して行きなさい」と言った。

本日の説教

エリシャは、紀元前9世紀に北イスラエル王国で活躍した預言者です。エリシャについての記事は、列王記上19章19~21節に最初に出てきます。「アベル・メホラのシャファトの子エリシャ」として紹介され、エリヤの後を継ぐ預言者として、エリヤによって油を注がれました。「アベル・メホラ」は、サマリアの西、ヨルダン川の西岸に近い農村です。ヨルダン川の東にあるエリヤの出身地ティシュベとは、それほど隔たってはいない距離にあります。

エリヤはホレブの山で、ダマスコに行くように神に命じられましたが、その途中、「アベル・メホラ」で、畑を耕している牛飼いの若者エリシャを見出します。エリヤは自分の毛皮の衣を彼に投げかけ、彼を跡継ぎに指名しました。エリシャはエリヤの弟子として従いました。それからおよそ八年間、エリヤの昇天の際に、彼から預言者としての霊を受け継いで独り立ちするに至るまで、エリシャは忠実な僕としてエリヤに同伴し、養育者でもある師に仕えました。

列王記下2章~7章、8章1~15節、9章1節~13節、13章14~21節と、エリシャの関する記事が続きます。

列王記下2章1~18節は、アハブ王の子、アハズヤの時代に、エリシャがエリヤの昇天に立ち会った場面です。エリヤの昇天は、エリコに近い、ヨルダン川を渡った東岸で起こりました。エリヤの昇天の直後、師の象徴であった毛皮の衣が落ちてきたので、エリシャはそれを拾いました。衣を受け継ぐことは、職務の継承を象徴しています。エリシャはそれを使って、師エリヤのように、ヨルダン川を二つに分け、エリコに戻りました。これがエリシャの行った最初の奇跡でした。また、この行為によって、他の預言者の仲間からエリヤの正統な後継者として認められたのです。この後、エリシャは二つの奇跡を行いました。

エリコの町で塩を投げ込んで水源を清めました(2:19~2:22)。そこからベテルに上ったとき、町の子供たちから「はげ頭、上って行け」と罵られ、エリシャが呪うと、森から熊が現れ、四十二人の子供が引き裂かれました。惨い事件でした。彼はそこからカルメル山に行き、サマリアに帰りました。

それから彼は約六十年の間、預言活動と奇跡の業を絶やすことがありませんでした。彼は、イスラエルを代表する預言者として確固たる地位を確立するに至りました。

列王記下4章1節から、6章7節までは、エリシャの奇跡物語が記されています。彼の活動期間中、北イスラエル王国ではアハズヤ、ヨラム、イエフ、ヨアハズ、ヨアシュと国王が変わりました。彼は預言者エリヤの弟子として有名で、師の遺志を受け継いで国内に蔓延していた偶像崇拝との戦いに邁進しました。

彼は様々な奇蹟を行ったことで知られていますが、以下が彼の行った主な奇蹟です。

1)シュムネの婦人の子供が死んだ際、その子を生き返らせました(4:18~37)。

2)油を増やして寡婦とその子供たちを貧困から救いました(4:1~7)。

3)毒物の混入した煮物を麦粉で清めました(4:38~41 )。

4)パン二十個と一袋の穀物を百人の人間が食べきれないまで増やしました(4:42~44)。

5)アラムの軍司令官ナアマンの皮膚病をヨルダン川の水で癒しました(5:1~14)。

6)水の中に沈んだ斧を浮き上がらせました(6:1~7)。

6章8節から,7章20節までは、アラム軍の三度にわたる攻撃を、いかにして撃退に成功したか、そのためにエリシャがどのように貢献したかが語られています。

8章1節から6節までは、エリシャの死後、エリシャの従者ゲハジとの関連で語られた、エリシャの後日譚です。

エリシャが、かつてシュネムの婦人に、飢餓が七年も続くから、ぺリシテに避難するようにすすめました。長期にわたる飢饉と戦乱が終わり、帰国したこの婦人が、失われていた家と畑の返還を王に申し出ました。エリシャの従者ゲハジが口添えしたので、ヨアシュ王が宦官に命じて、この婦人のために可能な限り有利な解決を命じました。

8章7節から15節は、「ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ」と、ホレブの山で神に言われたエリヤの任務を、エリシャが果たした話しです。

9章1節から13節は、「ニムシの子イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ」と命じられたエリヤの任務をエリシャが果たした話しです。

このようにエリヤの任務はエリシャに引き継がれたのです。アラムの王ハザエルと、イスラエルの王ニムシの二人の王は、エリシャと力を合わせ、ユダの王アハブと彼に従う悪の仲間全員と、そしてバアルを礼拝する者たち全員を滅ぼしたのです。

列王記下13章14節から21節までには、ほぼ五十年ぶりに、エリシャが登場します。9章1節のイエフ(在位期間28年)の時から、続くヨアハズ(在位期間17年)を経て、ヨハシュ王の時代のことになります。ヨアシュ王は死の病を患っているエリシャを訪ねました。ヨアシュ王は、エリシャがエリヤの昇天の際に口にした「わが父よ、わが父よ、イスラエルの戦車よ、その騎兵よ」という称号を、エリシャに語りました。この言葉の意味は、アラムからの圧迫の中で、対処の仕方を教えてくれる者を失う悲しみを表していると思われています。嘆くヨアシュに対して、エリシャは弓と矢を取るように指示し、矢を射るように命じました。それは「主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢だ」と言い、その後、何度も地を射るように命じました。しかし、ヨアシュが三度で止めてしまったので、神の人エリシャは怒って王に言いました。「五度、六度と射るべきであった。そうすればあなたはアラムを撃って、滅ぼし尽くしたであろう。」エリシャの怒りは、勇気と決断力、そして信仰心の欠けている王に対する怒りでした。エリシャは、アラムとの戦におけるイスラエルの三度の勝利を預言したのを最後に、死んで葬られました。

主イエスは、故郷ナザレで、「預言者は、自分の故郷では歓迎されないものだ」と話され、「預言者エリシャの時代に、イスラエルには重い皮膚病を患っている人が多くいたが、シリア人ナアマンのほかはだれも清くされなかった」という話しをしておられます。このナアマンの話しは、列王記下5章に記されています。

アラム軍の司令官ナアマンは、王に重んじられる勇士でしたが、思い皮膚病(悪性皮膚病)を患いました。妻の召使いをしていたイスラエル人の少女が、女主人に、「サマリアの預言者のところに行けば、その重い皮膚病をいやしてもらえるでしょう」と言ったことから、ナンマンは王にそのことを伝えると、王は承諾して、自らイスラエル王に当てた手紙を書き、ナアマンに託しました。ナアマンは銀十キカル、金六千シュケル、着替えの服十着を携えて出かけました。ナアマンはイスラエル王に会った後、数頭の馬と共に戦車に乗ってエリシャの家に来て、その入口に立ちました。エリシャは使いの者をやってこう言わせました。

「ヨルダンの川に行って七度身を洗いなさい。そうすれば、あなたの体は元に戻り、清くなります。」

それを聞いて、患者の自分を診ることもしないで、ヨルダン川で身を洗えという、エリシャの指示に憤慨しました。しかし、ナアマンを家来たちがいさめたので、ナアマンは預言者の言葉どおりに下って行って、その通りにしました。すると、彼の体は完全に元に戻り、清らかになりました。エリシャは、治療が呪術によるのではなく、全能の神への信頼によることを明らかにしたのです。

ナアマン一行は、ヨルダン川から引き上げてきて、「イスラエルのほか、この世界のどこにも神はおられないことが分かりました。」と言って、イスラエルの神への信仰を告白し、謝礼を差し出しました。しかし、エリシャはこれをはっきり拒絶しました。神の特別な働きは、無償の行為によって実現されることを身をもって示したのです。今日の新興宗教の教祖たちのように、奇跡のよる治癒を、金儲けの手段にはしませんでした。エリシャの従者ゲハジは、欲にかられてナアマンの後を追いかけ、サマリアの中にあるオフェルの丘で、ナアマンから贈り物の一部を受け取り、家にしまいこみ、彼らを帰しました。それに気付いたエリシャは言いました。「今は銀を受け、衣服、オリーブの木やぶどう畑、羊や牛、男女の奴隷を受け取る時であろうか。ナアマンの重い皮膚病がお前とお前の子孫にいつまでもまといつくことになるのに。」ゲハジは重い皮膚病にかかり、エリシャの前から立ち去りました。

列王記下4章には、預言者の仲間の妻の一人が、夫を亡くし、債権者から子供二人を奴隷として連れ去られようとしたとき、エリシャに助けを求めた話しが記されていますエリシャは、彼女の唯一の持ち物であった油の壷と、手に入るだけ集めさせた器に、油を注げと命じました。すべての器を満たした油を売った金で、負債を返し、残りで生活しなさいと言ったのです。彼女は借金を払うことができ、生活費も得ることが出来ました。この話は、金銭的な問題も神に祈って、解決させてもらいなさいという、今日に私たちにとっても、力づけられる奇跡の逸話です。

また、同じ4章の5節以下には、シュネムの裕福な婦人についての感動的な話しがあります。シュネムはイズレエル平野の中にある小さな町です。彼女のすばらしいもてなしに、エリシャはどう報いようかと案じました。何不足なく暮らしている彼女でしたが、彼女には子供がなく、夫が年を取っているのを知ったエリシャは、彼女に男の子が産まれることを約束しました。預言の通り彼女に男の子が授かりました。彼女らが最も望んでいたものを与えたのです。しかし、この子が「頭が、頭が」と言って、急病にかかり、死んだのです。夫人は従者を連れ、ろばに乗ってカルメル山にいるエリシャのもとに来て、助けを求めました。エリシャは彼女の家に行き、その子を生き返らせ、「あなたの子を受け取りなさい」と言って渡しました。彼女はエリシャの足もとに身をかがめ、地にひれ伏して、自分の子供を受け取りました。その後、エリシャはギルガルに帰りました。

このように、エリシャは常に民衆の中で生き、助けて手として愛の働きをしました。こういったさまざまの援助によって、神御自身が助け手であることを民衆に信じさせました。「エリシャは、彼らの生活している家庭の中に、彼らの心配、争い、悲しみ、喜び、希望、恐れのただ中に、神をもたらしました。」(F・ジェィムズ著、山本七兵訳「旧約聖書の人びと」Ⅱp.53)