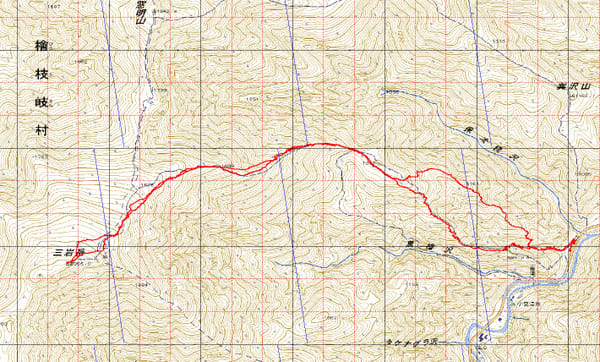

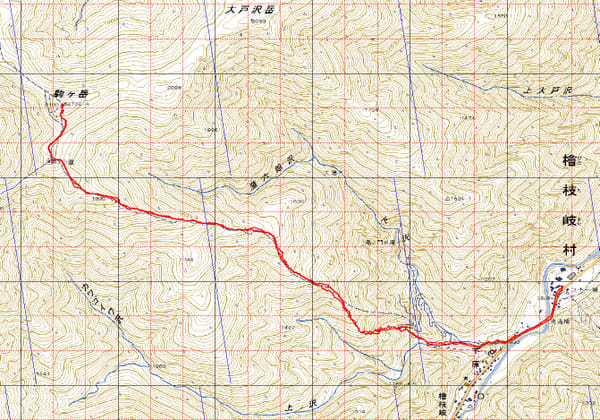

山域山名:上越国境・稲包山(新潟県)

期 日:2014年2月23日(日)

参 加 者:みやぶー(単独)

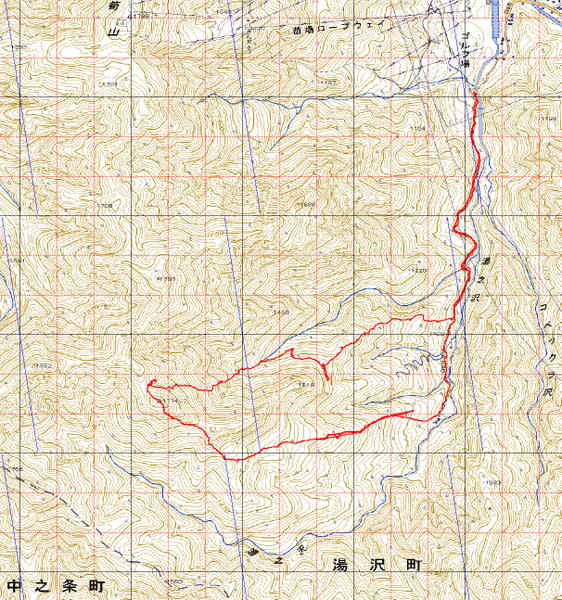

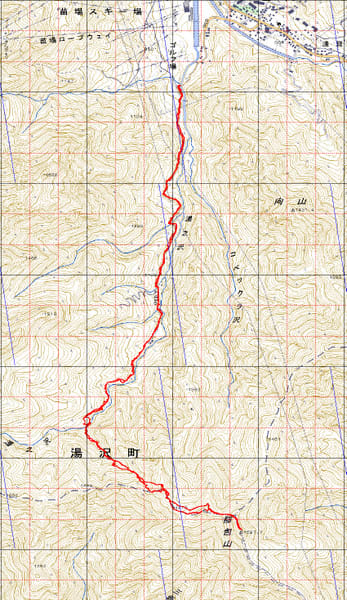

行動記録:湯ノ沢橋940m(9:25)→林道最終(旧三国スキー場ベース)1150m(10:50)→湯之沢スノーブリッジ1250m(11:35/11:45)→国境稜線1500m(12:45/12:55)→小稲包山1570m(13:25/13:30)→稲包山1597m(13:50/14:00)→西稲包山1550m(14:35/15:15)~湯之沢スノーブリッジ1250m(15:25/15:30)→湯之沢左岸(14:45/15:55)~林道(16:05)~湯ノ沢橋940m(16:25)

<天候:晴れ、午後から時々雪>

先月、西沢ノ頭から稲包山北面を眺めて、撮った写真と地形図でルート研究して、厳冬期でも日帰りで十分行けるのでは?と単独で行ってきました。

日曜日なのに高崎IC手前からまったく動かない渋滞にはまり、高崎市街から下道で三国峠越えをしたので、登り出しが遅くなったしまった。山頂まで行けるだろうか?

林道除雪最終地点はプリンスホテルの焼却場になっている。今日はちょうど収集車がやってきて、運転手から「ここがダメ」と言われてしまった。

ロッジまで下りなくちゃかな?と思ったら、「日帰りなら建物裏のスペースならいいよ」と言ってくれたので、とりあえずよかった。

行き止まりは車両の展開スペースのようで、次からはロッジ付近のスペースを見つけなければならない。

ほかの入山者もトレースも一切なし。今日は登り出しから山頂までフルラッセルでした。

1ヶ月前と比べて、積雪は1m近く増えた。林道にも小さい雪崩跡もあり。

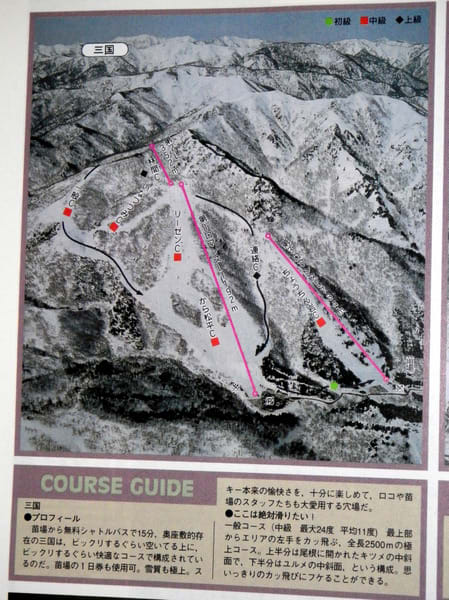

三国スキー場跡のオープンバーンもひっそり。

林道はなくなったが、しばらくは夏道の切り開きを行く。10年くらい前にハイキングで歩いたので、うっすらと記憶あり。

湯之沢を超えた1250mのブリッジ。沢は結構、水流が出ていたが、今年の条件では渡れる場所はたくさんあった。

湯之沢から西稲包山に突き上げる枝沢を登って行くと、尾根上の雪庇崩壊による雪崩跡が2カ所あった。

ちなみに、西稲包山はエアリアマップに記載された場所と2万5千地形図では位置が違い、2万5千図ではエアリアマップの小稲包山ピークが西稲包山となっている。

どちらが合っているか分からないが、エアリアマップに記載された西稲包山と小稲包山としてUPしてあります。

強風が抜けるのだろう、沢にもこんな巨大な雪庇があった。

シュカブラも。滑降には少々障害となりました。

西沢ノ頭と三国スキー場。

ついに国境稜線に上がった。雲に隠れているのが上ノ倉山、一番左端のピークが上ノ間山。

稲包山までは国境稜線をたどる。西稲包山から前衛の小稲包山。本峰はその奥でまだまだ遠い。

西稲包山に付けたトレース。

小稲包山からの稲包山。風は強いが、山頂まであと少しだ。

ついに着きました。稲包山の頂きです。

雪も舞い出して視界も悪くなってきたので、記念写真を撮ってすぐに下山。

山頂辺りは細い稜線、先に見えるのが小稲包山。下降時は小稲包山頂は北側を巻いた。

小稲包山の奥に稲包山。

西稲包山山頂のシュカブラ。

昼食大休止をしていたら、いっとき、視界もクリヤーに。

この景色が見られて良かった~、素晴らしい。次はあの斜面を滑りまくろう。

西稲包山からのメローな北西斜面。

きっと今シーズン、稲包山北面に刻んだ初シュプールでしょう。至福のターンでした。

西沢ノ頭もくっきりと姿を現してくれました。

湯之沢ブリッジからシールで少し登り返して、あとは林道トレースを滑って下山。

滑るという点では、今回取ったルートでは今ひとつではあったが、上州側から登った2010年以降、狙っていた越後側からアプローチして山頂に立てたので、充実感いっぱいの一日でした。

↓2010年1月、上州側の官行からアプローチした記録↓

http://kumatrek.jpn.org/mt_ski/10/inatsutsumi.html

下山後は、オープンしたばかりのみつまた道の駅でけんちん汁定食と隣りの街道の湯に浸かり極楽して車中泊。

明日は快晴の予報、平標山センノ沢にGo!