山域山名:白馬岳(長野県)

期 日:2015年6月17日(水)

参 加 者:みやぶー(単独)

行動記録:猿倉1230m(5:40)→白馬尻1500m(6:25/6:40)→大雪渓2310m(8:25/8:40)→2460m(9:20/9:25)→白馬山荘下2760m(10:15/10:25)→白馬岳2933m(10:45/11:00)→白馬山荘下(11:10/11:30)~白馬尻(12:15/12:25)→猿倉(13:00)

<天候:曇り、稜線霧>

先々週の乗鞍岳では物足りなさが残り、今シーズン最後の滑り納めで白馬岳に向かう。

夜半までの雷雨はあがり、麓から白馬鎗と杓子が見えた。

今日は平日、しかも登山シーズンとしては6月はオフ、ましてや寒気による大気不安定で午後から大雨の予報が出ているので、猿倉にはほかに登山者はなし。

白馬岳東面の雪もかなり減った。

長走沢の橋。

白馬尻下には初夏の花が咲き始めていた。

サンカヨウ。

シラネアオイ。

大雪渓末端はこの時期としては例年並み。

白馬尻小屋はほぼ組み立てが終わったか。

大雪渓を登る。

さすがにこの時期になると、落石が多い。

こんなのが雪の上を音もなく滑ってきたら堪らない。視界がない大雪渓は怖い。

2号雪渓支尾根からの崩壊。

いつものことだが、杓子側からは頻繁にカラカラ落ちている。

葱っ平突端で夏道に上がる。

シナノキンバイ。

夏道が消えた上はアイゼンステップで登る。

この時期、小雪渓トラバースにはステップが切ってあるのでありがたい。

再びシールで登る。

沢が出て雪が途切れている。

沢の右岸斜面を登る。

足下にはハクサンイチゲがたくさん。

何とか雪がつながっていたが、

村営頂上宿舎周辺は雪がない。

白馬山荘下の最後の雪田。一番上にスキーをデポして山頂を目指す。

登山道脇には、オヤマノエンドウ。

ウルップソウ。礼文島と本州では八ヶ岳とここ白馬岳にしか咲かないらしく、花好きはこれを見にここまで来るらしい。

GWにもお世話になった白馬山荘。今日はガラガラでしょう。

痩せ細くなった2号雪渓最上部。出だしは壁というより垂直になっていた。

白馬岳山頂。もちろん誰もいない。

信州側から絶えず沸く霧。

黒部側は時々視界あり、旭岳と清水岳が少しだけ見えた。

昨年の同時期、旭岳の向こう側と中央ルンゼを滑ったが、今日は午後に崩れそうなのでパス。

来年はあの清水岳に行くぞ。

デポ地点に戻ったら、雷鳥のつがいが散歩していた。

空も暗くなってきたので、下山を急ごう。

葱っ平の急斜面は岩も出ていたので慎重に滑降。

この岩と雪の中に沈んでいる石が非常にやっかい。

落石地獄を突破してひと息。

雪が凸凹で硬く、忍耐系滑降でした。

それでも標高差1000mを滑って満足。板納めする気分になれた。

この先に咲くオオサクラソウを見に来たという夫婦。へぇ~。山はいろんな楽しみがある。

猿倉に着いて、片づけていたら雨が落ちてきて、突然どしゃ降りに。ドンピシャの下山でした。

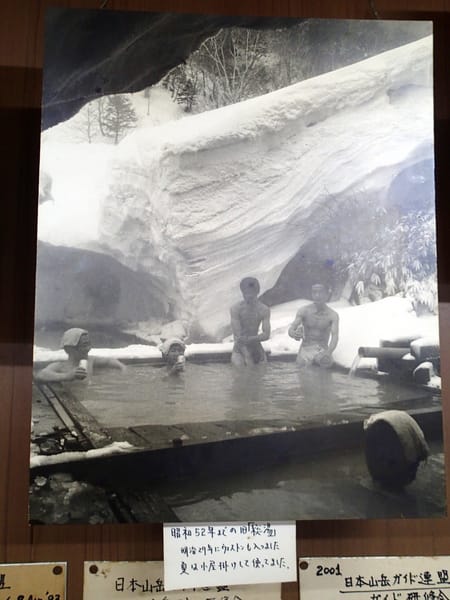

今日の温泉は、立て替えたばかりの八方温泉第1郷の湯へ。昨年6月15日の白馬旭岳の帰りに寄った時は、前の建物の最後の営業日だった。

きれいに大きくなった内風呂と露天。

湯はPH11超えで日本有数のアルカリ温泉で、蛇紋岩層から沸く温泉は世界でも希(8か所?と言っていた)だそうで、先月に世界の学者が集まったらしい。

確かに、お湯は透明だが、肌にまとわりつく感じでまったりでした。

ちなみに源泉は、鑓温泉下の南股で、そこから引湯しているそうです。

八方温泉の管理者はてっきり村が絡んだ3セクかと思ったら、八方尾根スキー場を経営する100%民間の八方尾根開発株式会社で、山麓の旅館や民宿にもこのお湯を流しているとのこと。

最近のオージーのパウダーブームなど、ご主人からいろいろ話しを聞かせていただきました。

風呂の後に、「温泉うどん」をいただきました。

これに「青こしょう」(白馬村では「青唐辛子」のこと)をかけて食べたら旨かった~。

追記:11月の立山からこの白馬岳まで、今シーズンの山スキー入山日数は44日でした。

2月まで毎週の激パウ三昧と、荷鞍山とセバトノ頭のマイナーピーク、春の宝川源流ツアー、東北の鳥海山千蛇谷と飯豊山本社ノ沢のロングルートが、今年の収穫でした。

限られた時間ですが、夏の間にしっかりトレーニングを積んで、来シーズンもまた山スキー人生を謳歌したい。

期 日:2015年6月17日(水)

参 加 者:みやぶー(単独)

行動記録:猿倉1230m(5:40)→白馬尻1500m(6:25/6:40)→大雪渓2310m(8:25/8:40)→2460m(9:20/9:25)→白馬山荘下2760m(10:15/10:25)→白馬岳2933m(10:45/11:00)→白馬山荘下(11:10/11:30)~白馬尻(12:15/12:25)→猿倉(13:00)

<天候:曇り、稜線霧>

先々週の乗鞍岳では物足りなさが残り、今シーズン最後の滑り納めで白馬岳に向かう。

夜半までの雷雨はあがり、麓から白馬鎗と杓子が見えた。

今日は平日、しかも登山シーズンとしては6月はオフ、ましてや寒気による大気不安定で午後から大雨の予報が出ているので、猿倉にはほかに登山者はなし。

白馬岳東面の雪もかなり減った。

長走沢の橋。

白馬尻下には初夏の花が咲き始めていた。

サンカヨウ。

シラネアオイ。

大雪渓末端はこの時期としては例年並み。

白馬尻小屋はほぼ組み立てが終わったか。

大雪渓を登る。

さすがにこの時期になると、落石が多い。

こんなのが雪の上を音もなく滑ってきたら堪らない。視界がない大雪渓は怖い。

2号雪渓支尾根からの崩壊。

いつものことだが、杓子側からは頻繁にカラカラ落ちている。

葱っ平突端で夏道に上がる。

シナノキンバイ。

夏道が消えた上はアイゼンステップで登る。

この時期、小雪渓トラバースにはステップが切ってあるのでありがたい。

再びシールで登る。

沢が出て雪が途切れている。

沢の右岸斜面を登る。

足下にはハクサンイチゲがたくさん。

何とか雪がつながっていたが、

村営頂上宿舎周辺は雪がない。

白馬山荘下の最後の雪田。一番上にスキーをデポして山頂を目指す。

登山道脇には、オヤマノエンドウ。

ウルップソウ。礼文島と本州では八ヶ岳とここ白馬岳にしか咲かないらしく、花好きはこれを見にここまで来るらしい。

GWにもお世話になった白馬山荘。今日はガラガラでしょう。

痩せ細くなった2号雪渓最上部。出だしは壁というより垂直になっていた。

白馬岳山頂。もちろん誰もいない。

信州側から絶えず沸く霧。

黒部側は時々視界あり、旭岳と清水岳が少しだけ見えた。

昨年の同時期、旭岳の向こう側と中央ルンゼを滑ったが、今日は午後に崩れそうなのでパス。

来年はあの清水岳に行くぞ。

デポ地点に戻ったら、雷鳥のつがいが散歩していた。

空も暗くなってきたので、下山を急ごう。

葱っ平の急斜面は岩も出ていたので慎重に滑降。

この岩と雪の中に沈んでいる石が非常にやっかい。

落石地獄を突破してひと息。

雪が凸凹で硬く、忍耐系滑降でした。

それでも標高差1000mを滑って満足。板納めする気分になれた。

この先に咲くオオサクラソウを見に来たという夫婦。へぇ~。山はいろんな楽しみがある。

猿倉に着いて、片づけていたら雨が落ちてきて、突然どしゃ降りに。ドンピシャの下山でした。

今日の温泉は、立て替えたばかりの八方温泉第1郷の湯へ。昨年6月15日の白馬旭岳の帰りに寄った時は、前の建物の最後の営業日だった。

きれいに大きくなった内風呂と露天。

湯はPH11超えで日本有数のアルカリ温泉で、蛇紋岩層から沸く温泉は世界でも希(8か所?と言っていた)だそうで、先月に世界の学者が集まったらしい。

確かに、お湯は透明だが、肌にまとわりつく感じでまったりでした。

ちなみに源泉は、鑓温泉下の南股で、そこから引湯しているそうです。

八方温泉の管理者はてっきり村が絡んだ3セクかと思ったら、八方尾根スキー場を経営する100%民間の八方尾根開発株式会社で、山麓の旅館や民宿にもこのお湯を流しているとのこと。

最近のオージーのパウダーブームなど、ご主人からいろいろ話しを聞かせていただきました。

風呂の後に、「温泉うどん」をいただきました。

これに「青こしょう」(白馬村では「青唐辛子」のこと)をかけて食べたら旨かった~。

追記:11月の立山からこの白馬岳まで、今シーズンの山スキー入山日数は44日でした。

2月まで毎週の激パウ三昧と、荷鞍山とセバトノ頭のマイナーピーク、春の宝川源流ツアー、東北の鳥海山千蛇谷と飯豊山本社ノ沢のロングルートが、今年の収穫でした。

限られた時間ですが、夏の間にしっかりトレーニングを積んで、来シーズンもまた山スキー人生を謳歌したい。