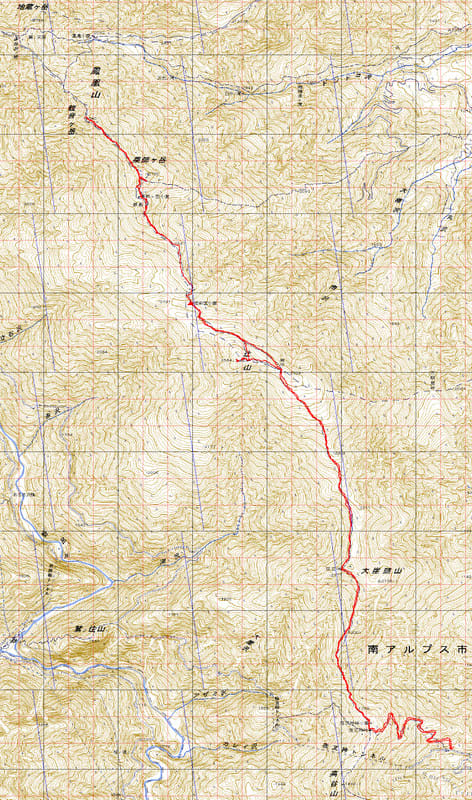

山域山名:南アルプス鳳凰山・観音岳、薬師岳(山梨県)

期 日:2014年10月25日(土)~26日(日)

参 加 者:みやぶー、ほか総勢19名

行動記録:

10/25 北本(5:40)=夜叉神登山口1330m(8:30/9:00)~夜叉神峠(9:55/10:15)~杖立峠(11:20/11:30)~2309m(12:10/12:20)~辻山(13:15/13:50)~南御室小屋(14:30)テント泊

<天候:快晴>

10月最後の週末は、熊トレの会山行で、しまかいちょーの百名山完登登山で南アルプス鳳凰山へ。

峠まで黄葉のトンネルを行く。

夜叉神峠からの定番の白嶺三山の眺め。

全員で記念写真。テント組8名+小屋組11名の総勢19名の大所帯。

広場の脇にはマユミの木。

また不思議なサルオガセ。

紅葉の稜線を行く。

時々鮮やかな木も。

富士山も雪化粧。

峠からはうっそうとした稜線歩きが続くが、時々素晴らしい眺めも。

苺平から縦走路を離れ、辻山に向かう。

こんな手看板も。

辻山の三角点。

樹林を抜けた西側は大展望。

仙丈ヶ岳。

明日目指す薬師岳と観音岳。

富士もクッキリ。

早川沿いに連なるを南アルプス南部の山々。一番高い山は笊ヶ岳。

こんな大展望を見ながら、ランチタイム。

南御室小屋へ向かう。

まだ日陰は霜柱がコチコチに残っていた。

南御室小屋へ到着。

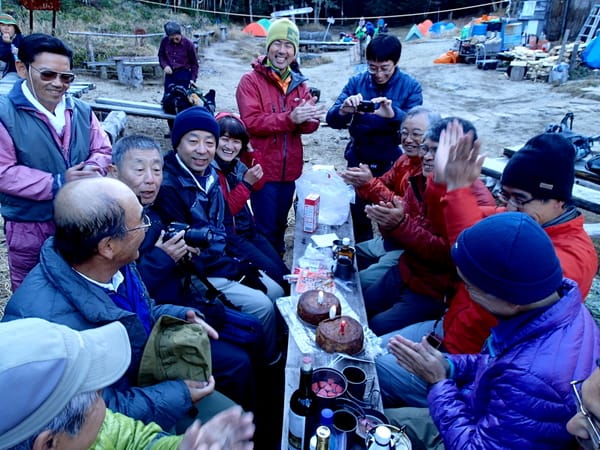

テント設営した後は、担ぎ上げたケーキを囲んで「前祝い」。

おめでとうございます~

シャンパン~

かんぱ~い!!!

小屋はストーブでポカポカだが、テン場は冷え冷え。

餃子鍋でポカポカ~。

10/26 南御室小屋(6:40)~薬師小屋(7:35/7:55)~薬師岳(8:00/8:15)~観音岳(8:35/9:25)~薬師小屋(9:50/10:00)~南御室小屋(10:35/11:30)~杖立峠(12:40/13:00)~夜叉神峠(13:40/13:55)~夜叉神登山口(14:25)

<天候:晴れ後曇り>

凍てつく空気のなか出発。

今朝も富士山が素晴らしい。

南御室から30分ほど歩いた展望台。

幾重も連なる深い山並みは南アルプスらしい。

展望の主役は、北岳、間ノ岳、農鳥岳。

森林限界を抜けて、砂払岳稜線を登る。

山に登る者だけが見ることのできる絶景。

砂払岳から薬師岳と観音岳。

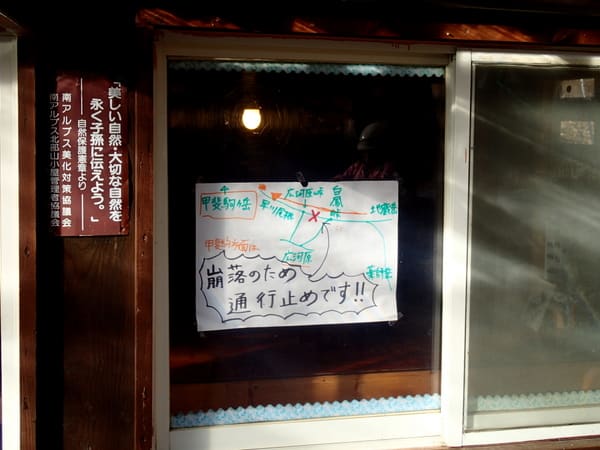

薬師岳小屋に崩落のお知らせがあった。

小屋番に聞いたら、10月の台風で縦走路が大崩落して、岩盤が露出しているらしい。迂回路が必要らしく、来年に開通できるか不明?

薬師岳にて。

薬師岳から観音岳稜線は鳳凰縦走のハイライト。

輝くカラマツの黄葉。

ここから見ると八ヶ岳も穏やかに見える。

奥秩父連山は巨大な山塊。

鳳凰山の最高峰・観音岳山頂で、しまかいちょーの百名山完登を祝う。

おめでとうございます(^o^)

今まで見えなかった甲斐駒ヶ岳と地蔵岳オベリスク。

雲が絵になるのは富士だけかも。

南御室に戻ってテントを撤収。いざ、下山へ。

昨日より赤味が増した気がする。

夜叉神に向けて下山。

かいちょーが百名山完登したので、久しぶりに、これまで登った「日本百名山」を数えてみたら85座でした。

ま、気に入った山には、5~10回以上は登っている山もたくさんあるので、延べなら200回は軽く超えているでしょう。

ちなみに、RSSAが選定した「山スキー百山」では61座だった。(必ずしも最高峰の山頂から滑降したものでなく、その山にラインを刻んだのもカウントしてます)

こちらは積雪期に登らなければならず、山スキーではかなりマニアックな山も含まれているので、かなりハードルが高いか。

登山とは本来、ライン取りも含めて自由に登り、それが楽しさの本質であると思っているので、他人が選定した山にとらわれ過ぎるのは相反するでしょう。

自分なりのお気に入りの山をたっぷり入れた「山スキー名山」でも選んでみようか。

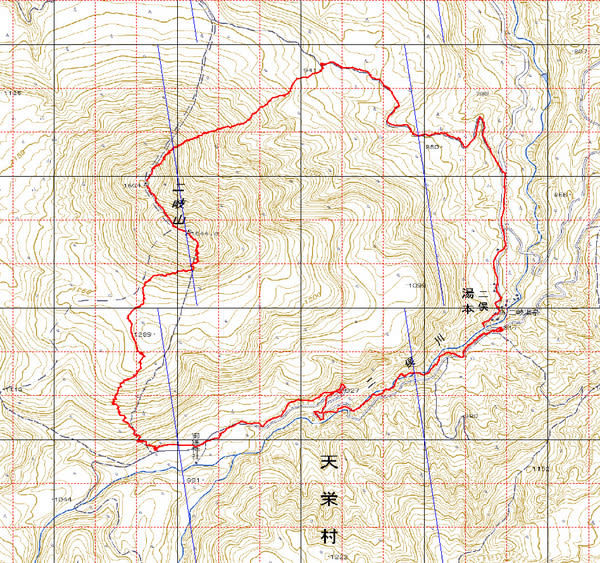

山域山名:南会津・二岐山(福島県)

期 日:2014年10月18日(土)

参 加 者:みやぶー、ふくせんぱい、らがー

行動記録:二岐温泉817m(9:20)~林道~御鍋神社登山口(10:00/10:10)~ブナ平(10:50/11:00)~西岳<男岳>1544m(11:45/12:20)~東岳<女岳>1504m(12:35/12:40)~風力発電登山口(13:25/13:35)~林道~二岐温泉(14:10)

<天候:快晴>

のんびりと秋深まる南会津の二岐山に行ってきました。

二岐温泉から二俣川を渡った対岸に車を駐める。

この先に一応「通行止め」の看板もあるが鎖はかけていないので、「自己責任」で奥に入れるが、今日は1周ルートなのでここから歩き始める。

駐車場脇にあった古い看板。二岐温泉にスキー場があったらしい。廃線跡を巡るのも好きだが、スキー場跡もこれまた興味を引く。

二岐スキー場はどんな感じだったのだろう。ネットでも情報がない。

林道を歩いて行く。対岸の紅葉が素晴らしい。

林道歩きは40分ほど。

御鍋神社登山口。脇には車が5台ほど。

紅葉のトンネル。

斑模様の不思議な樹も。

坂には名前が付けられている。

次はあすなろ坂。

やっぱり山の秋はいいね。

今年はどこの山も、赤がとても鮮やか。

ブナ平から、まん丸な西岳。

西岳は別名「男岳」、なので最後の坂。

二岐山(西岳)山頂へ。

天栄村は風力発電の風車がたくさん設置されている。冬の風はすごいのだろう。

二岐山から那須連山を見ると、旭岳と三本槍が重なっている。右の長い稜線は流石山から大倉山。

西側には日光街道。

会津田島の街と、遠くには尾瀬燧から会津駒が見える。

西岳(男岳)をあとに隣りの東岳(女岳)へ。

女岳は展望なし。

傍らにはこんな記念樹が。

え?地獄坂?

転げ落ちるような激坂でした。

女坂まで来れば、あとは「普通の坂」。

鮮やかな紅葉を満喫しました。

風力発電登山口へ。

長い年月を感じさせる。

林道を歩いて二岐温泉へ。

一日楽しみました。

下山後はもちろん…

二岐の名湯へ。

岩の割れ目から54℃のお湯が沸いている。

全身が焼けるほど熱かったが、う~ん極楽?

温泉のはしご。

一風呂浴びたあとは大内宿へ。

おすすめの鳥せいろう飯。

すっかり「いい旅夢気分?」。いや、「大人の極上ゆるり旅」。

(何を隠そう、以前、たまたま酸ヶ湯にいたら、荻原次春さんと千人風呂でロケの相手をしました)

5時を過ぎて、観光地も静かなひととき。

‘いももち’を頂きました。めちゃ、旨かった。

おばちゃんに聞くまで、観光用に保存していると思ったいたけど、すべての家が実際に住んでいるそうです。集落全体で保存につとめ、昭和56年に重要伝統的建造物群の指定を受けたらしい。

それまでは雪深い会津の田舎で生活も大変だったろうが、今は観光客相手の蕎麦や土産物で不自由なく生活しているようです。

子供もたくさんいて、ほとんど全戸が三世代、いや4世代で暮らしているらしい。この厳しい時代、集落を守り続けるには、やっぱり安定した収入がないと…。

神社がある高台から宿を眺めて帰りました。

山スキー偵察もしたので、シーズンにまた来よう。

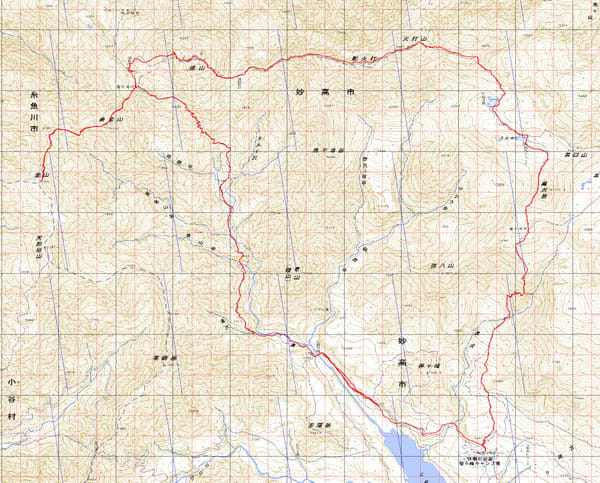

山域山名:頸城山群・火打山、焼山、金山(新潟県)

期 日:2014年10月11日(土)

参 加 者:みやぶー、きむてつ

行動記録:笹ヶ峰1300m(5:20)~十二曲1790m(6:05/6:15)~富士見平(6:50)~高谷池(7:15/7:25)~火打山2461m(8:25/8:45)~影火打(8:55)~胴抜切戸2030m(9:45/9:55)~焼山2400m(10:40/11:15)~泊岩(12:00・12:05)~富士見峠2080m(12:15)~金山2245m(13:10/13:20)~富士見峠(14:10・14:15)~水場(15:10/15:20)~杉野沢橋1260m(17:00/17:15)~笹ヶ峰(17:45)

<天候:快晴>

3連休は台風接近中ということもあり、どこに行こうか直前まで迷ったが、今年GWを初め幾度も山スキーで谷を巡った火打山から焼山の稜線をワンデイでトレースしてきました。

今日は長丁場なので、まだ暗い5時過ぎに笹ヶ峰駐車場を出発。

黒沢手前で薄明るくなり、十二曲途中で日の出、尾根に上がると北アルプスが輝いていた。

月と焼山。あそこまで行くかと思うと、まだ高谷池は序の口。

高谷池ヒュッテと火打山。もう紅葉はすべて落ちたようだ。

今晩の小屋とテン場は満員だろう。

天狗ノ庭。

稜線に上がると北側には、雷菱と落葉したダケカンバ。

南側には惣兵エ落谷とGWにテントを張った影火打南面台地。

2000m以上は早くも晩秋の装い。

雪のない火打山頂に来たのは、たぶん30年振り?かも。

百名山達成の方もいて、とても賑やかだった。さすが百名山。

北アルプスなどメジャーな山域は大変なことになっているだろう。

影火打と焼山。火打を過ぎれば、この山域はほとんど人が見当たらない。

雪田を越えたコブが積雪期の焼山北面台地へのエントリーポイントになる。

北面台地と日本海に注ぐ早川。

影火打と火打山を振り返る。

ドか~んと焼山が大きい。このスケールには思わず足を止めてしまった。

どうか、今日はおとなしくしたままで。

谷沿いの山稜も、この時期は光との競演で目を楽しませてくれる。

ヌルイ沢源頭。

まさしく黄金色。

火打山西面も迫り上がるようで迫力がある。

胴抜切戸から焼山山頂までは鬼のような登り。あまりに急すぎてアキレス腱が痛くなった。

焼山山頂へ。予定より2時間弱早いペースで来た。

昼闇山の奥に双耳峰の阿彌陀山と烏帽子岳。

山肌が燃えるような紅葉の雨飾山。

焼山の旧火口。日陰には先週の雪が残っていた。

岩にフタをしたような泊岩の小屋。

小屋の中には真新しいヘルメットが…。山頂にいた人がぶら下げていたが、これだったのか。御嶽山の噴火を受けて、糸魚川市が慌てて準備したようです。

富士見峠からそのまま下山してもよかったが、時間も早いし、まだ余裕だった(この時は)ので、金山にも行ってしまおう。

雪が積もると全山スロープになる金山。

この角度から見る焼山と火打は超絶景だ。

金山山頂は雨飾温泉側から登っているので2回目。これで稜線がつながった。

でも、富士見峠から長くて細かいアップダウンの繰り返しに疲労気味…。

源頭部は広い裏金山谷。

海谷渓谷と頸城駒ヶ岳。

富士見峠から真川源流を下る。正面にはヤブ漕ぎ地獄にあった嘉平治稜線。

1600m付近が紅葉真っ盛りでした。

自己主張しているかのよう。

振り返れば焼山の威容が…素晴らしい。

地獄谷、裏金山谷、金山谷と3本の渡渉があるが、いずれも飛び石沿いに問題なし。

下りの途中で膝が悲鳴を上げてペースはがた落ち…、やっと真川に降り立った。

今年に完成した堰堤で、名物のヘツリがなくなったらしい。

杉野沢橋に到着。ここから40分の林道歩きか…と半分くらい行ったところで、真川の下りで抜いていった若者が車を回してくれた。助かりました。

GPSデータでは、距離29㎞、累積標高差は3150mでした。ハードだった。

翌日は、のんびりと飯縄山へ。

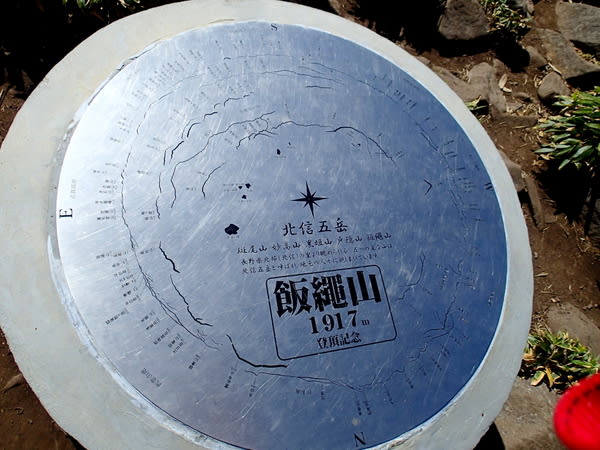

山域山名:頸城山群・飯縄山(長野県)

期 日:2014年10月12日(土)

参 加 者:みやぶー、きむてつ

行動記録:一ノ鳥居1140m(7:45)~飯縄山1917m(10:10/10:40)~萱ノ宮(11:45)~中社1200m(12:30)

<天候:快晴>

一ノ鳥居苑地駐車場に車を駐めて、別荘地を抜けて登山口へ。

南登山道は昔から信仰で地元の方に登られているようだ。

今日は乗馬大会が開かれるの、山腹を走る林道はレースのコースになっているようだ。朝の練習で挨拶してくれました。

ここから石仏が十三体置かれている。

紅葉を眺めながらのんびりと…(関節と筋肉痛でゆっくりしか歩けない)。

台風の影響は今日までなかった。

北アルプスの山並みの奥に、御嶽山の噴煙がまっすく上がっていた。

西岳、戸隠、高妻山は屏風のよう。

東側には越後三山から志賀、浅間山までがクッキリと。

飯縄山も雪のない時期は初めて。

眺めは随一。

下山は西登山道へ。

萱ノ宮から下部は伐採作業で通行止めで、北側の沢沿いを迂回する遊歩道を下る。

戸隠スキー場はススキがいっぱい。

中社は人がいっぱいでした。

路地を入った空いている店を見つけて戸隠蕎麦をいただく。

中社から一ノ鳥居までは路線バスで。

霊仙寺湖からは飯縄山がよく見える。湖畔にある牟礼温泉に入って帰路へ。

南面の偵察もできたので、冬にまた来よう。

山域山名:平ヶ岳・只見川水系恋ノ岐川(新潟県)

期 日:2014年9月20(土)~21日(日)

参 加 者:みやぶー、Kino、くりペア

行動記録:

9/20 恋ノ岐橋806m(6:35)~清水沢出合930m(9:15)~三角沢出合1190m(12:45)~オホコ沢出合1380m(14:40)~ビバーク地1450m(15:20)

<天候:曇り後晴れ>

数ある上越の沢のなかでも美渓として有名な恋ノ岐川に行ってきました。

前夜のうちに1台を下山口の鷹ノ巣に置いて恋ノ岐橋で仮眠。起きたら2ヶ所の駐車スペースには数台の車有り。

橋の下から入渓。

いきなりのヘツリ。気温が高ければ水に浸かっていくが、今日は寒いのでなるべく濡らさないように。

次々と現れる釜のヘツリ。

美しいゴルジュ。

こんな滝にどうしてこんな大きな釜ができるのだろうか。

F1-10m2段滝。

滝上から見ると、磨かれた側壁の高さがよく分かる。雪解けの頃はすごい水量なのだろう。

清水沢出合付近は川幅も広く明るい。

ポットホール。

F2-5m二条滝?。

快適なナメ滝。

豪雨で荒れたゴーロもあったが、きれいな渓相が続く。

今日は何度ヘツっただろうか。

先行者が竿を垂らしていたが成果は…。

我々は1泊行程なのでテン場スペースがあるオホコ沢出合を過ぎて、さらに上部へ。稜線がだんだん間近になってきた。

右岸側に何とかテントを張れるスペースを見つけて、ポットラックを設営。実際は凸凹があって大分傾いてます。

やっと宴会タイムへ。

メインディッシュはおでん。しんしんと冷える中(沢登りをする温度ではない!)、体が温まりました。

9/21 ビバーク地(7:30)~F6-50mナメ滝(11:20)~稜線1960m(13:10/13:50)~台倉山1695m(15:10/15:20)~鷹ノ巣840m(17:50)

<天候:晴れ>

今朝は平年よりも早く、奥日光で初氷!!が張ったらしい。いや~寒かった。

濡れた沢ウェアとソックスを履くのがめちゃくちゃ辛かった~。足が凍りそうだった。

出発も何だかんだで遅くなって、2パーティに抜かれてしまった。

日差しがありがたい。

水が冷たい!

今日はホールドとスタンスも乏しい、しょっぱめの滝多し。

F4-7m。右に巻き道もあったが、ここは水線脇を突破。

いよいよ最後のF6-50mナメ滝。

中間の棚で。

ナメ滝らしいが最上部はかなり立っている。上から見ると50mはかなりの高度感なので、念のためロープで確保してもらった。

稜線はすぐ上に見えるが、これがくせ者で安易に突っ込むとヤブ地獄にはまるらしい。忠実に本流をつめて、最後の二股を左へ。ヤブとの格闘は20分で済んだ。

ついに稜線へ。

紅葉が始まった池ノ岳。

尾瀬燧ヶ岳。

今日中に下山しなければならないので平ヶ岳はパス。眼下の谷が恋ノ岐川、長大だ。

下台倉山から鷹ノ巣の下りもハード。

地形図でトレースを見てもかなりの長さ。沢登りでビバークしたのも久しぶりで、今週もどっぷり山に浸かった。

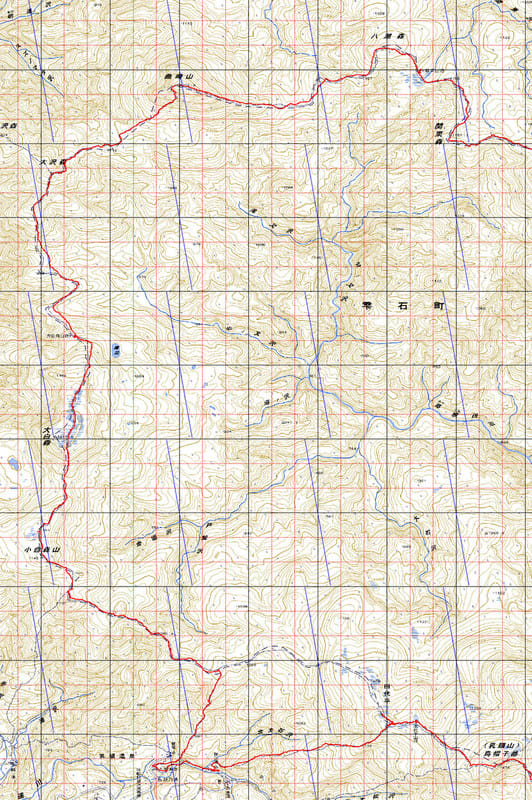

山域山名:裏岩手・八幡平、畚岳、嶮岨森、大深岳、大白森、乳頭山、笊森山、秋田駒ヶ岳(岩手県、秋田県)

期 日:2014年9月12(金)~15日(月)

参 加 者:みやぶー、こまっぴー、きむてつ

行動記録:

9/14 八瀬森山荘(6:05)~八瀬森(6:35)~曲崎山(7:45/7:55)~大沢森(8:55/9:05)~大白森山荘(10:10)~大白森(11:20/12:00)~小白森山(12:35)~鶴ノ湯分岐(13:00/13:10)~蟹場分岐(14:00/14:05)~大釜温泉(14:45)~孫六温泉(15:00/15:25)~田代平(16:50/17:10)~田代平山荘(17:15)

<天候:曇り時々晴れ、夕方まで雷雨>

昨夜は3人ともネズミの走る音に悩まされたよう。今朝は曇天のなか出発。

標識がないと分からずに通過してしまいそうな八瀬森。

昨日までの針葉樹林帯と違い、八瀬森からはブナの森へ。山の成り立ちに関係あるのかも。

曲崎山の登りから、歩いてきた稜線を振り返る。

登山道は避けられないくらいのオヤマリンドウが咲いていた。

曲崎山も展望なし。

葛根田川流域は、まったく手つかずの大樹海が拡がる。

こんな薮漕ぎも結構あった。

曲崎山の下りで、今朝大白森山荘を立ち、三ツ石山荘まで行くという大学生パーティ10名ほどすれ違う。山荘前の水場は枯れていたとのこと。

大沢森も展望なし。この縦走路は、どっぷりと深山の雰囲気を楽しむ気持ちでないといけない。

ブナの大木。

大白森山荘へ。

就寝スペースは2階だけと意外と狭く、10名がやっとか。学生パーティと他にも数名泊まったらしいので、きっと窮屈だったに違いない。

このあと田代平山荘から八瀬森山荘に向かった登山ツアー15名もいたので、どうも我々と逆の北上するパーティの方が多いらしい。もし北上ルートを取っていたら、毎日、大混雑の避難小屋泊だったかも。

それにしても、キャパが10~20名程度の避難小屋を10~15名パーティが小屋泊の計画を立てるのが理解できない。避難小屋だから誰が使ってもかまわないと言えばそうだが…。

山荘の沢も枯れ枯れ。この長大なルートの核心は水の確保か。

周囲では雷がゴロゴロ鳴って雨が降っているが、大白森だげが青空のエアポケット。

山頂がこんな大湿原になってるなんて想像できなかった。素晴らしかった。

こんな場所で食べるシーフードヌードルは格別。

蟹場分岐から水場を求めていったん下るが…、エアリアにある水場が見つからず(役場に聞いたら「水がある」と言われたはずだが)…、雨もポツポツ降ってきて、今晩と明日の水がなければどうにもならないので、「もう孫六まで下るしかないでしょ」と諦めモードで下界へ。

この下は明らかに雨が降っている。

運よく雨具を着るほどには降られずにすんだ。大釜温泉から孫六へ向かう。

孫六温泉は秘湯で有名な乳頭温泉郷の中でも、黒湯と並んで秘湯中の秘湯。

水もたっぷり担ぎ上げるが、ビールももちろん買い足し。もう飲んじゃえ~。

水は小屋泊と明日の行動用で一人4リットルがノルマ。

ピュアウォーター5リットルと缶ビール2本を背負って急登を登る。1日歩き通したあとの最後の1本は、めちゃしんどかった~。

田代平に着いたら、即、冷え冷えのビールで乾杯!いや~たまらなかった~。

秋田駒をバックに。

田代平山荘は厳冬期とGWに来たことはあったが、雪のない時期は初めて。

小屋にザックを置いて夕陽を見に出かけた。

最終日も単独がいただけで、ほとんど貸し切り。茄子を焼いて、ちびりちびり飲みました。

今日は葛根田川源流部をグルっと巡った。距離20.3㎞、累積標高差1920mとハードだった。

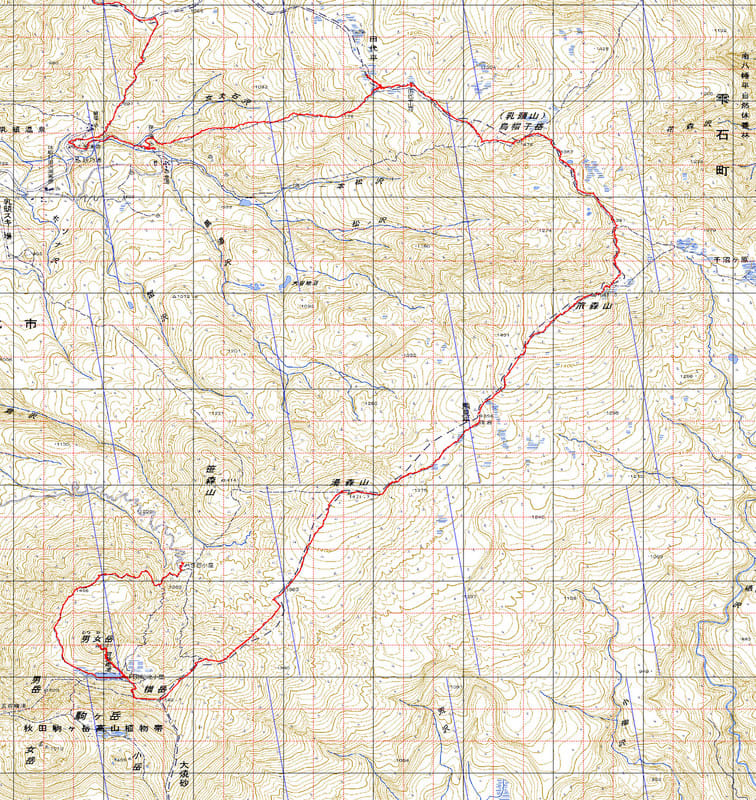

9/15 田代平山荘(6:20)~乳頭山(7:00/7:35)~笊森山(8:30/8:40)~湯森山(9:45/10:00)~横岳(10:45/10:55)~阿弥陀池(11:05/11:15)~秋田駒ヶ岳・男女岳(11:25/11:40)~阿弥陀池(11:50/12:00)~八合目(12:50/12:55)=アルパこまくさ(13:30/15:45)=田沢湖駅(16:17/16:41)=大宮(19:06)=北本

<天候:晴れ>

今朝はまた一段と冷え込んだ。小屋の2階から朝陽に当たる八幡平。

トイレもあって快適な小屋だった。

秋田駒と雲海上に鳥海山。

田代平山荘と大白森、遠くには森吉山。何て素晴らしい。

木道には初霜が。

乳頭山の頂きでばんざい~。

乳頭山直下は池塘が散りばめられている。

岩手山も南側から眺めるようになった。

南側にも池塘が点在し、遠くには早池峰山。

笊森山との間は山スキーで遊ぶ尽くせそう。

素晴らしい眺望に満足。

紅葉が始まった稜線。

青い空と絹雲が映える。

千沼ヶ原にも足を運んでみたい。

あと1週間もすれば見頃だろう。

笊森山をあとに湯森山を目指す。

湿原のある熊見平と笊森山、岩手山。今日は展望の山旅。

秋田駒も迫ってきた。これまで幾度も厳冬期、春と山スキーで巡ったルートが確認できた。

横岳稜線から秋田駒・男女岳。

南側には煙を上げる女岳、小岳、そしてムーミン谷。今春にはこの南部カルデラも滑降した。

阿弥陀池にザックをデポして空身で男女岳へ。裏岩手縦走のフィナーレは秋田駒で飾りました。最高!!

地元の方も踏破する人はあまりいないようで、「埼玉からありがとう」と何人もの方からお礼を言われました。自分たちの山という意識があるんですね。

水面に映る男女岳。

田沢湖を見下ろす。山麓の水田も秋色に。

下山路も紅葉が進んできた。

この坂を下りれば8合目へ。今朝登った乳頭山の奥に八幡平まで見えた。よくもこの距離を歩いてきたもんだ。

8合目へ下山。長い縦走もこれで終わり。

予定より1本早いバスに乗る。

下山したらまずはここ。アルパこまくさの風呂は眼下に田沢湖を見ながら最高~。

風呂上がりに稲庭うどんで乾杯~(3杯目です)

田沢湖駅まで路線バスで。

連休とあってお客も多い。

新幹線開業で立て替えられた田沢湖高原駅。

こまちで帰路へ。

焼石岳?だろうか、車窓からきれいな夕焼けも眺められた。

大宮駅でこまちとお別れ。

最終日は距離11㎞、累積標高差は1100m。

歩く前はこんなに素晴らしい稜線だとは思っていなかった。

八幡平からは50㎞超のロングルートでした。