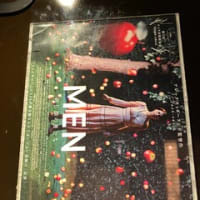

原題:BORN INTO BROTHELS:Calcutta's Red Light Kids

12月30日、京都みなみ会館にて鑑賞した2008年最後の作品です。第77回 アカデミー賞で、最優秀ドキュメンタリー賞を受賞した作品です。アカデミー賞は今年が81回目ですよね。ということは、もう4年前なのですよね。4年後に日本での公開になるなんて、何で?

舞台はインド・カルカッタ。ここにはこんな場所があったのだ。それは○春窟・・・・。写真の8人の子どもたちはその場所で生まれついた。

学校にも通わず母親たちの仕事(○春)の手伝いをして暮らす子どもたち。女の子は近い将来、母親と同じ運命を辿り、男の子は女たちの世話をするよう運命付けられている。

彼らは外の未知なる世界も知らず・・・・。ただひたすら、お金を稼ぐためにこの場所で生きているんだね。貧困・格差社会の中で生き延びるには、やはりこのような選択肢しかないのだろう。それにしても辛い現実だ。

イスラエル軍のガザ地区攻撃での多くの子どもの死、何と160人の子どもが犠牲になったという。身勝手な大人の争いに罪のない子どもが巻き込まれる事態に憤りを感じ、そしてこの作品に登場する子どもたちも状況は違うも、やっぱり大人たちの犠牲?自分たちの想いや希望さえ持つことが許されないなんて、哀しい。

この映画を製作したのはこの場所を取材した女性カメラマン、ザナ・ブリスキ。そして彼女はこの8人の子どもたちと出会う。その出会いはやがて子どもたちを希望ある未来へと導くことになる。

ザナが始めた、夢を与える写真教室

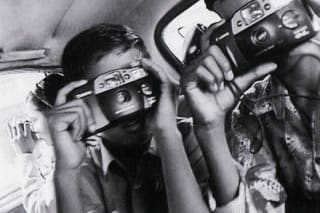

1998年、彼女がこの場所を撮影するために○春窟で暮らし始めた。○春婦の取材をしていくうちに、そこで暮らす子どもたちに魅了され、子どもたちも彼女になついていった。彼女は子どもたちにカメラを与え、写真の撮り方を教え始めた。

子どもたちの撮った写真には素晴らしい才能だけでなく、もっと大切なものを感じた。心を解放し、自信を与える芸術の力だった。

スナップ写真を撮り始めてすぐ、子どもたちはカメラで自分を表現することを知る!芸術の持つ魔法の力によって困難な境遇にいる子供たちが目覚め、意欲をかきたてられて、厳しい現実を乗り越えていく。

写真を撮るという新しい出会いに、8人の子どもたちが各々の夢や希望を語る表情が印象的だ。生きることの喜びを発見したのだろうね。

アヴィジット(11歳) 彼はこの中でもとりわけ天賦の才能に恵まれた男の子。現在、19歳だそうです。○春窟の子どもを支援する団体フューチャーホープが運営する寄宿舎学校を卒業し、2005年に奨学金を受けてアメリカの四年生制の私立高校入学した。その間ニューヨーク大学「Tisch School of the Arts」のフィルムプログラムに参加。2008年9月からニューヨーク大学「Tisch School of the Arts」へ進学。何と、「Tisch School of the Arts」はあのマーティン・スコセッシュやM・ナイト・シャマランなど名監督を多数輩出した芸術学部である。彼は8人の子どもたちの中で、この環境から脱出できたひとりだ。

当時、ザナは、「まさか子どもたちに写真を教えるとは思いもしなかったと話す。仕事の目的は女性たちの生活を撮ることだったから。でも子どもたちと出会って、一緒に過ごすうちに、どうにかしてあげたいと思った。」と。「インスタントカメラを20台買ってきて、、私の唯一出来ることを始めた。カメラを持って、構図から現像まで一通りのことを教えた。最終的には、子どもたちは自分の撮った作品に誇りを持ってくれた。ーー画期的なことよ!」

初めて知る外の世界 暗く閉ざされた心が輝きだす。

「ザナが撮った映像を見た途端、僕も参加したいと思った。」と共同監督のロス・カウフマンは語る。子どもたちが変わっていく様子をこの目で見られたのが、最高の経験だった。ザナが○春窟から抜け出す夢を持たせたことは、本当に素晴らしいことだ。

通りの光景をカメラに収め、動物園を訪れ、浜辺では、海の中へと走っていき、浜辺や打ち寄せる波の楽しげな光景をカメラに収めて家に帰る。

子どもたちの発揮する才能に触発され、同時に子どもたちの将来に不安を募らせたザナは、子どもたちを今の場所から救い出そうと乗り出す。

ここで暮らす大半の子どもたちはきちんとした学校に通っておらず、またその学校も不十分な国営の教育機関だけ。子どもたちを快く受け入れてくれる学校を見つけるだけでも大変なことだった。

ザナの尽力はそれだけにとどまらず、出生証明書や配給カード、その他の必要な身分証明書類を求めて、役所の複雑な手続きに奔走するザナの姿が描かれている。また学校に受け入れてもらうには、子どもたちのHIV検査も必要となる。これもザナが手配する。その一方で子どもたちの学費集めのために、子どもたちの撮った作品の写真展を、まずニューヨーク、次にカルカッタで開く。子どもたちは自分たちの作品が展示されているのを見て、喜びと誇りで顔を輝かせる。

子どもたちの未来のために KIDS WITH CAMERASの誕生

だが、子どもたちを生まれ育った境遇から抜け出させるのは大変なことだ。アヴィジットは子ども写真展が開催されるアムステルダムに招待されるが、母の死で動揺する。スチートラは家族に強制されて“仕事”つまり○春さされる危機に陥る。タバシは母になじられながらも、幼い妹の運命を心配する。どの子どもも○春窟の混沌と危機に常にさらされている。客も色々だ。腹を立てる者、アルコール中毒者、薬の乱用者、盗み、殺人を犯した者・・・・。

映画のラストで、子どもたちの現在の姿が映し出されるが、その現状は明確に分かれ胸が痛む。

アヴィジット、コーチそしてタバシは寄宿舎学校で勉学中だが、ザナの尽力にも関わらず、他の子どもたちの姿を学校で見ることはなかった。

2002年に本作の製作中、カルカッタの○春窟での取り組みに想いを得たザナは、子どもたちを引き続き援助するために「KIDS WITH CAMERAS」と称する基金を設立した。写真を学ぶことを通して社会から置き去りされた子どもたちに自信を持たせると同時に、子どもたちが撮影した写真の展示会の開催、映画祭への出品。印刷物の販売を通して子どもたちを援助する資金を作り出す基金である。現在もカルカッタと同様に、エルサレム、ハイチ、カイロへの活動に賛同する写真家を派遣し、子どもたちの援助し続けている。

マニク(右)現在16歳。その後、姉シャンティと共に、子供支援団体フューチャーホープが運営する寄宿舎学校で学んでいる。

タバシ(真中) 現在18歳。2年前にサベラ財団の寄宿舎学校を飛び出し、結婚した。

コーチ(左前) 現在16歳。サベラ財団の寄宿舎学校で学びながら、アメリカへの留学を希望している。

8人中、4人は生まれ育った場所から旅立ったが。後の4人は元の場所に住む者や結婚して、生まれた場所を離れている。

子供たちが撮った写真です。

子供たちが撮った写真です。

ザナ・ブリスキの尽力に、感動した。私には到底出来ないだろうな。この場所はやばいし、踏み込むにはかなりの覚悟がいるだろうし。

改めて日本で住んでいる自分が幸せだと実感するのだのだが。そんな日本にも危機が訪れている。多くの人が職を失って、住む場所も失うという事態に陥っている。人事ではないなあなんてふと思う。

ロス・カウフマン監督の来日インタビューは→こちらをご覧下さい。

公式サイトへもリンクできますよ!

キッズ・ウイズ・カメラズ (ザナ・ブリスキが設立した基金)のサイト

http://www.kids-with-cameras.org

映画のラストで子供たちのその後を短いながらもコメント形式で写しだしていましたが、パンフレットでは更にその後の記載もありました。

子供たちの撮った写真も多く掲載されており、映画とともに真摯な姿勢を感じました。

何を避けているのか?

ここで描かれている「売春」という深刻な問題がチ〇コ、キチ〇イ、っていう短絡的な表現と同じレベルに思えてしまい残念でした。