宇都宮在のAさんにご足労を願って日光を案内してもらった。会津藩士柿澤勇記の墓がある観音寺に寄る。

墓碑によれば泰岳院久安道顯居士日光観音寺ニ葬 又厚源院釋清佑居士会津真龍寺ニ葬、会津藩柿沢勇八養子森長蔵近好五男、慶応四戊辰年四月廿五日於野州宇都宮城外戦死行年三十六歳、とあったが、側の木柱の説明では、慶応四年(1868)四月二十三日宇都宮の戦いで□□同二十七日日光和泉金右衛門方で死亡と標記してあり、関係者が建立した墓の横に墓碑と異なる死亡日が表記されているのは違和感がある。二十七日の死亡日によっぽどの自信があるのだろうか。

柿澤勇記の墓域のまえが、ちょうど日光市役所日光総合支所の建物の裏側になる。

この趣のある建物、大正8年(1919)外国人観光客専用の「大名ホテル」として完成、その後、いくつかの変遷を経て戦後、日光町に寄付され、役所として使用されている。現在、国の登録有形文化財になっている。あとで知ったが、休日でも声を掛ければ内部を見学できるってホントかな。

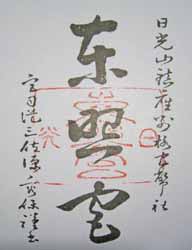

明治十三年二月、旧会津藩主の松平容保が東照宮宮司に任命され、途中一時、職を離れたが、あと復職して亡くなるまで通算約十年間、宮司として在任している。東照宮の説明では、「当宮には、松平容保宮司筆「東照宮」御社号版木二枚が残されています。松平宮司は、幕府の庇護を失った当宮を護持するために、保晃会の初代会長に就任するなど、様々な活動をされましたが、その一環として、当宮崇敬者や奉賛者等に対して、自筆の木版刷り御社号を授与していたものと思われます」とある。社号の版木二枚は日光東照宮宝物館に展示してあり、かなり大きいものであったが、500円で頒布された松平容保宮司筆、御社号刷「御朱印」は楷書、行書2種類、縦横161mm×111mmの縮小印刷物で、実物を見た後だったので何か拍子抜けする。

宝物館に容保公と同じく東照宮禰宜に就任した旧会津藩家老保科近悳(西郷頼母近悳)が日光山関係の史料を編纂した「晃山叢書」が飾ってあった。西郷頼母は戊辰会津での戦いのなか、「おのれは籠城の中より越路出張の老等が許へ軽き事の使を命ぜられて其事を果し、直様北海に赴きしに、守の殿の面前にて實に胸つぶれむばかりの事さえ仰せしとかや」と城から追放され、追手まで差向かわされた頼母がどんな気持ちで容保宮司に仕えたのだろうか。頼母の手記、栖雲記(明治二十九年)に「故三位殿日光なる東照宮の宮司に任ぜられ、おのれは禰宜にて補佐すべき旨沙汰せられ、此ころよりのかの胸つぶれん程の事も消やしぬらん」とあるが本心だったのだろうか。頼母が明治三十二年に起稿した日記「帰る雁が祢」に、頼母が霊山の宮司時代に会津の伊佐美神社主典を拝していた、旧会津藩士小川清流と交わした百首の歌咏で「粉にならん命と君かかこたれしそのあやふさはわすれのやま」(清流)、「君とわれ友呼ひかはし迷ひてし忘れす山の谷のほそみち」(頼母)、の二首が載っている。「不忘山」というのは霊山の別名で、死ぬべき命と嘆き、その危うさを忘れの山と歌い、戦いで友を呼び探して迷ったことは忘れないと返している。二人の年寄りが忘れないと云い合っているのは、何のことなのだろうか。

照姫が謹慎させられていた赤坂紀州藩邸の一部が移築されている日光田母沢御用邸に寄る。

JR日光駅は何十年ぶり、ほとんど記憶がない。ここからから宇都宮にむかう。

最新の画像[もっと見る]

-

蒲郡西浦 光忠寺

1年前

蒲郡西浦 光忠寺

1年前

-

蒲郡西浦 光忠寺

1年前

蒲郡西浦 光忠寺

1年前

-

蒲郡 龍台山天桂院

1年前

蒲郡 龍台山天桂院

1年前

-

蒲郡 正祷山長存寺

1年前

蒲郡 正祷山長存寺

1年前

-

幸田本光寺 深溝松平家墓所

1年前

幸田本光寺 深溝松平家墓所

1年前

-

幸田本光寺 深溝松平家墓所

1年前

幸田本光寺 深溝松平家墓所

1年前

-

三ヶ根 瑞雲山本光寺

2年前

三ヶ根 瑞雲山本光寺

2年前

-

松阪の遥拝所(御厨神社 松阪神社)

2年前

松阪の遥拝所(御厨神社 松阪神社)

2年前

-

縁切りの作法(弥勒院善福寺)

2年前

縁切りの作法(弥勒院善福寺)

2年前

-

松阪 樹敬寺

2年前

松阪 樹敬寺

2年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます