ENORMOUS CHANGES AT THE LAST MINUTE

1974年 グレイス・ペイリー

書きたいことをものすごく自由に表現している気がします。 素晴らしい!

だけどとても難解でございます

あの、今さらな気がしますが…上につけている ☆ は作品の善し悪しではなくて

私のまったく個人的な目安なんですよね。

で、☆ ひとつは「何度読んでも私には理解できんだろうから、もう読むまい」

というような意味です。

☆☆ 、☆☆☆ などの意味は追々…

何が好きかと言われてもよく分からないほどに

どの作品も暗中模索の中読み終えてしまった…という印象です。

うまくあらすじが書けるかどうか、まったく自信がありません

いつも簡単すぎて何が書いてあるか分んないじゃないか!ということはおいといて…

『道のり(Distance)』

息子のジョンが入り浸る2階下の女ジニーの部屋。

ジニーは亭主が他の女と駆け落ちしてからというもの、男と遊び歩いています。

ジョンに結婚を思いとどまらせたところまではよかったのですが

その後は郊外の妻子の家から通って来るようになりました。

『父親との会話(A Conversation with My Father)』

老いた父がモーパッサンやチェーホフが書いたような短篇をリクエストしました。

そこで向かいの家に住んでいる婦人をモデルにしました。

息子のためにジャンキーになって、まっとうになった息子に捨てられた母親…

しかし父はその話しが気に入らないみたいです。

『長距離ランナー(The Long-Distance Runner)』

フェイスは42歳、ダイエットのためにジョギングを始めました。

息子たちをおいて子供時代を過ごした家の近くを走っていたら黒人たちに取り巻かれ

会話を交わすうちに恐怖を感じて昔住んでいた家に逃げ込みます。

結局そこで3週間近く暮らすことになりました。

フェイスが主人公になっている作品はシリーズになっていて

本人がモデルになっているようです。

読んでいたら、まずはフラナリー・オコナーと同様の鋭さを感じました。

人の心を寄せつけない、突き放す、踏みにじる、という冷たさも漂っています。

でも、その後人と人の繋がりを求める欲求が感じられてきました。

ただしその繋がりは薄くて細いかんじ。

訳者村上春樹さんが “ 熱狂的な女性読者が多くいる作家 ” と書いておられますが

「泣けました」とかいう帯がついた本が好きな人には

たぶん向かないと思いますので、念のため…

私はもう1冊『人生のちょっとした煩い』も持ってるんですよね。

ハードカバーで2冊… なんで買ったんだろう?

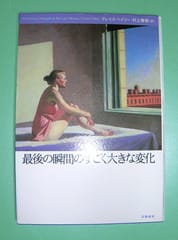

村上春樹さんの訳だったからか、ホッパーの表紙につられたんだとしか思えません。

こちら文庫版です

1974年 グレイス・ペイリー

書きたいことをものすごく自由に表現している気がします。 素晴らしい!

だけどとても難解でございます

あの、今さらな気がしますが…上につけている ☆ は作品の善し悪しではなくて

私のまったく個人的な目安なんですよね。

で、☆ ひとつは「何度読んでも私には理解できんだろうから、もう読むまい」

というような意味です。

☆☆ 、☆☆☆ などの意味は追々…

何が好きかと言われてもよく分からないほどに

どの作品も暗中模索の中読み終えてしまった…という印象です。

うまくあらすじが書けるかどうか、まったく自信がありません

いつも簡単すぎて何が書いてあるか分んないじゃないか!ということはおいといて…

『道のり(Distance)』

息子のジョンが入り浸る2階下の女ジニーの部屋。

ジニーは亭主が他の女と駆け落ちしてからというもの、男と遊び歩いています。

ジョンに結婚を思いとどまらせたところまではよかったのですが

その後は郊外の妻子の家から通って来るようになりました。

『父親との会話(A Conversation with My Father)』

老いた父がモーパッサンやチェーホフが書いたような短篇をリクエストしました。

そこで向かいの家に住んでいる婦人をモデルにしました。

息子のためにジャンキーになって、まっとうになった息子に捨てられた母親…

しかし父はその話しが気に入らないみたいです。

『長距離ランナー(The Long-Distance Runner)』

フェイスは42歳、ダイエットのためにジョギングを始めました。

息子たちをおいて子供時代を過ごした家の近くを走っていたら黒人たちに取り巻かれ

会話を交わすうちに恐怖を感じて昔住んでいた家に逃げ込みます。

結局そこで3週間近く暮らすことになりました。

フェイスが主人公になっている作品はシリーズになっていて

本人がモデルになっているようです。

読んでいたら、まずはフラナリー・オコナーと同様の鋭さを感じました。

人の心を寄せつけない、突き放す、踏みにじる、という冷たさも漂っています。

でも、その後人と人の繋がりを求める欲求が感じられてきました。

ただしその繋がりは薄くて細いかんじ。

訳者村上春樹さんが “ 熱狂的な女性読者が多くいる作家 ” と書いておられますが

「泣けました」とかいう帯がついた本が好きな人には

たぶん向かないと思いますので、念のため…

私はもう1冊『人生のちょっとした煩い』も持ってるんですよね。

ハードカバーで2冊… なんで買ったんだろう?

村上春樹さんの訳だったからか、ホッパーの表紙につられたんだとしか思えません。

| 最後の瞬間のすごく大きな変化 文藝春秋 このアイテムの詳細を見る |

こちら文庫版です

オマーの登場で何かが変わりそうでしょ?

オマーの登場で何かが変わりそうでしょ?

さてさて…

さてさて…