宇太郎先生の本「どんどん活かす囲碁格言集」の中に

「様子をきくは高級手筋」

というのがある。

これからわかるとおり、「様子見」というテクニックは難しい。

着手に対する相手の応手をきくことによって、その後の方針を決めるというものだが、ヘタにすっぽかされたりすると、一手パスやモチコミになってしまう危険も。

更に私の場合、「様子見」のつもりで打っても、それが本当に「様子見」として機能しているのか、判断がつかないことがほとんど。

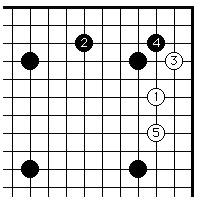

12月半ば頃の一局より。

私の白番。

この局面で、特に深い理由があったわけではないのだが、何だかこのまま右上を楽にさせるのが癪だった。

しかし最初に浮かんだ白Aでは、単なるヨセの手。

ということで白1まで一歩踏み込んだ。

自称「様子見」…。

といっても具体的な後続が読めたわけでなく、「勘」の着手。

黒は1と取り込む。

そこで白2-4が「先手になる」というのが一応の狙いだが、これは早すぎた。

後の楽しみにして、白A辺りに構えるのが良かったか?

黒5と消しにこられては上辺右の白も危なく、右上隅の黒にアプローチするような状況でない。

数手進んでようやく手番が回ってきた。

そこで「エイヤッ」と、図1以来の狙いであった、ハサミツケを実行。

ただこれも「勘」での着手であり、読み切りではない。

それは後の進行をみていただければ、一目瞭然。

ハサミツケという手が、好きなこともあるのだけれど…。

黒2の抵抗に、白3から攻め合いを狙う。

しかし白11の寄り道がなんとも危なっかしく、読みきってないなというのがミエミエ。

幸いにも黒が12と受けてくれたので、黒16まで綺麗に一手勝ち。

声には出さねど、気分としては「アラヨっと!」といったところ。

この後数手で、相手の方の投了となった。

しかし最初の図1の白1。

これは「様子見」になっていたのだろうか?

12月は成績としてはちょっと勝ち越したが、igo棋院だから相手の方の棋力がバラバラ、手合いも多少いじっているから、成績だけではどうだったかはわからない。

こちらが先や2子をお願いしたような手合いは不思議と負け、向2子や格上の人と打つときは勝っているのが面白いが…。

ただ勝っても負けても、「自分の碁である」という自己満足の中で打てた一月だったように思う。

それなりの意図と構想をもって打てている。

本局もそんな一局だった。

(;GM[1]FF[1]AP[http://igo.cc]

SZ[19]KM[6.5]RE[W+Resign]

;B[qe];W[dd];B[np];W[dp];B[fq];W[pq];B[po];W[nq];B[mp];W[mq]

;B[kq];W[qo];B[qn];W[qp];B[pn];W[op];B[nn];W[od];B[pc];W[oc]

;B[pd];W[oe];B[pf];W[jc];B[cf];W[ch];B[dh];W[di];B[dg];W[cj]

;B[fh];W[fd];B[ei];W[ej];B[fj];W[ek];B[cq];W[cp];B[dq];W[ep]

;B[bq];W[lp];B[lq];W[lo];B[mn];W[jp];B[jq];W[ip];B[hq];W[hp]

;B[gq];W[fk];B[gj];W[pj];B[nk];W[nj];B[mj];W[ni];B[ok];W[of]

;B[oj];W[oi];B[pi];W[ph];B[qi];W[qh];B[qj];W[re];B[rf];W[pb]

;B[qb];W[ob];B[kd];W[jd];B[kf];W[lb];B[mf];W[ng];B[gk];W[gl]

;B[hl];W[hm];B[il];W[gn];B[bp];W[cn];B[cc];W[cd];B[bd];W[dc]

;B[bb];W[cb];B[bc];W[rb];B[qa];W[rc];B[qc];W[rd];B[ra];W[rg]

;B[sf];W[qg];B[qf];W[ri];B[rj];W[pe];B[qd];W[sg];B[se];W[pg]

;B[lh];W[mi];B[li];W[ln];B[lm];W[km])

「様子をきくは高級手筋」

というのがある。

これからわかるとおり、「様子見」というテクニックは難しい。

着手に対する相手の応手をきくことによって、その後の方針を決めるというものだが、ヘタにすっぽかされたりすると、一手パスやモチコミになってしまう危険も。

更に私の場合、「様子見」のつもりで打っても、それが本当に「様子見」として機能しているのか、判断がつかないことがほとんど。

12月半ば頃の一局より。

私の白番。

この局面で、特に深い理由があったわけではないのだが、何だかこのまま右上を楽にさせるのが癪だった。

しかし最初に浮かんだ白Aでは、単なるヨセの手。

ということで白1まで一歩踏み込んだ。

自称「様子見」…。

といっても具体的な後続が読めたわけでなく、「勘」の着手。

黒は1と取り込む。

そこで白2-4が「先手になる」というのが一応の狙いだが、これは早すぎた。

後の楽しみにして、白A辺りに構えるのが良かったか?

黒5と消しにこられては上辺右の白も危なく、右上隅の黒にアプローチするような状況でない。

数手進んでようやく手番が回ってきた。

そこで「エイヤッ」と、図1以来の狙いであった、ハサミツケを実行。

ただこれも「勘」での着手であり、読み切りではない。

それは後の進行をみていただければ、一目瞭然。

ハサミツケという手が、好きなこともあるのだけれど…。

黒2の抵抗に、白3から攻め合いを狙う。

しかし白11の寄り道がなんとも危なっかしく、読みきってないなというのがミエミエ。

幸いにも黒が12と受けてくれたので、黒16まで綺麗に一手勝ち。

声には出さねど、気分としては「アラヨっと!」といったところ。

この後数手で、相手の方の投了となった。

しかし最初の図1の白1。

これは「様子見」になっていたのだろうか?

12月は成績としてはちょっと勝ち越したが、igo棋院だから相手の方の棋力がバラバラ、手合いも多少いじっているから、成績だけではどうだったかはわからない。

こちらが先や2子をお願いしたような手合いは不思議と負け、向2子や格上の人と打つときは勝っているのが面白いが…。

ただ勝っても負けても、「自分の碁である」という自己満足の中で打てた一月だったように思う。

それなりの意図と構想をもって打てている。

本局もそんな一局だった。

(;GM[1]FF[1]AP[http://igo.cc]

SZ[19]KM[6.5]RE[W+Resign]

;B[qe];W[dd];B[np];W[dp];B[fq];W[pq];B[po];W[nq];B[mp];W[mq]

;B[kq];W[qo];B[qn];W[qp];B[pn];W[op];B[nn];W[od];B[pc];W[oc]

;B[pd];W[oe];B[pf];W[jc];B[cf];W[ch];B[dh];W[di];B[dg];W[cj]

;B[fh];W[fd];B[ei];W[ej];B[fj];W[ek];B[cq];W[cp];B[dq];W[ep]

;B[bq];W[lp];B[lq];W[lo];B[mn];W[jp];B[jq];W[ip];B[hq];W[hp]

;B[gq];W[fk];B[gj];W[pj];B[nk];W[nj];B[mj];W[ni];B[ok];W[of]

;B[oj];W[oi];B[pi];W[ph];B[qi];W[qh];B[qj];W[re];B[rf];W[pb]

;B[qb];W[ob];B[kd];W[jd];B[kf];W[lb];B[mf];W[ng];B[gk];W[gl]

;B[hl];W[hm];B[il];W[gn];B[bp];W[cn];B[cc];W[cd];B[bd];W[dc]

;B[bb];W[cb];B[bc];W[rb];B[qa];W[rc];B[qc];W[rd];B[ra];W[rg]

;B[sf];W[qg];B[qf];W[ri];B[rj];W[pe];B[qd];W[sg];B[se];W[pg]

;B[lh];W[mi];B[li];W[ln];B[lm];W[km])