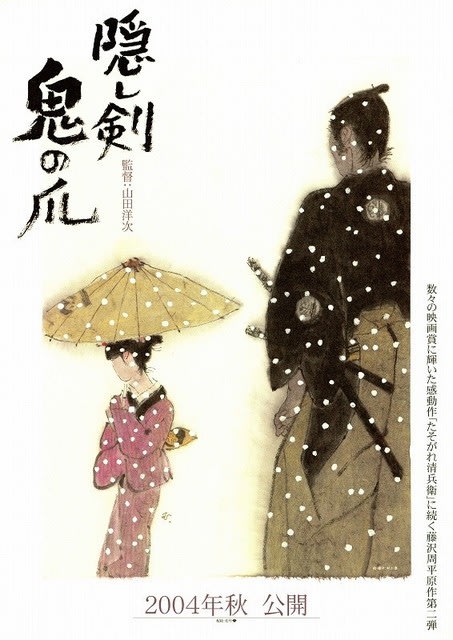

山田洋次監督は、1969年から始まった「男はつらいよ」シリーズで有名ですが、若いころにはドタバタ喜劇を多くとり、また夜間学校をあつかった「学校」シリーズでもいい仕事を残しています。忘れてならないのは、藤沢周平の小説を題材にした作品です。この「隠し剣 鬼の爪」はそのひとつです。

「隠し剣 鬼の爪」とは主人公の片桐宗蔵が使った秘伝の小さな剣です。

宗蔵を演じた永瀬正敏さんのストイックな演技が光ります。きえを演じた松たか子さんもいいですね。

舞台は幕末の東北、海坂藩。平侍の片桐宗蔵(永瀬正敏)は、母の生前に奉公人だった百姓の娘・きえ(松たか子)との心の交流がひとつのテーマです。

もうひとつの大きなテーマは、海坂藩江戸屋敷で謀反を働いた罪で郷入りの刑に処された狭間弥市郎との確執です。この事件とは、弥一郎が牢を破り、百姓の家に人質をとって立て籠もりました。弥市郎は藩内きっての剣豪。そこで、大目付の甲田は彼と同じ剣術指南役・戸田寛斎の門下生だった宗蔵に討手を命じます。宗蔵は弥市郎との戦いに挑みますが、弥市郎の命を奪ったのは付近を包囲していた鉄砲隊の放った銃弾でした。

その前日、家老の堀(緒形拳)が夫・弥市郎の命乞いにやって来た桂(高島礼子)の体を玩んだことを知った宗蔵は、ふたりの無念を晴らすために、戸田から授かった秘剣“鬼の爪”で堀を暗殺します。

侍の道を捨て蝦夷へ旅立つ決意をした宗蔵は、きえに胸に秘めていた想いを伝え、きえも宗蔵の気持ちを受け止めるのでした。

聴覚障害をもつ夫婦の物語。

幼いころ、高熱の病気で聴覚を失った福島の中学2年の高森昌宏(天宮良)は、全国の同じ障害をもつ女性との文通をもとめていたが、なかに気にいった函館の女子中学生・奈津子(中江有里)と手紙の交換を始めます。

しかし、文通だけではお互いを理解することに限界があり、次第に疎遠になります。ところが、高校に入って昌宏が函館の奈津子を訪れ、実際にあい、大沼公園でのデートで次第に互いに打ち解けるようになります。

東京で就職した昌宏は、沖縄・宮古島で毎年行われているトライアスロンに参加します。この間も昌宏と奈津子は交際を続け、ふたりは結婚します。結婚までにはいろいろなことがあり、そのひとつひとつが映画では丁寧に描かれています。

奈津子も昌宏に誘われて、トライアスロンに参加するようになります。

二人の間に子どもができます。奈津子が産婦人科での子どもの出産をひかえるなか、昌宏はその年も沖縄のトライアスロンに参加していました。

この映画は、実話をもとにしています。二人とも聴覚障害なので、会話は手話をつうじて行われています。聴覚障害をもっていても普通に生活していて、とくに不自由さは感じられません。むしろ、しっかり相手の表情をみての手話なので、心の交流がしっかりとらえられています。大林監督の優しいまなざしがそこにあります。

東伸児監督作品「しやぼン玉」を埼玉会館小ホールで観ました。乃南アサさん原作です。

親に見捨てられ、女性や老人をねらった強盗を繰り返してきた伊豆見翔斗(林遣都)が、逃亡途中で迷い込んだ宮崎県の山奥村・椎葉村。彼がここに来たのは逃亡途中で、オートバイの転倒事故で大けがをしていた老婆(スマ:市原悦子)を助けて、椎葉村の家に連れ帰ったためである。翔斗はここで居候の生活を始める。周囲のものは彼をスマの孫と勘違いする。

スマは翔斗が強盗犯とは知らず、おしみない愛情を注ぐ。

翔斗は居心地のいい生活で、だらだらとして毎日を送っていたが、シゲ爺(綿引克彦)に連れられて山仕事の手ほどきを受け、祭りの準備を手伝うようになる。祭りの準備の最中、翔斗は美知(藤井美奈)という女性と知り合う。翔斗は彼女と親しくなるが、彼女が以前に都会で強盗にあい、以来落ち込んだ日々をおくってきたことを知る。それはとりもなおさず、自分が犯した罪を自覚することであった。

俳優のロバート・レッドフォードが監督した作品の最初のもの。

カルヴィン・ジャレット(ドナルド・サザーランド)はシカゴに住む弁護士。妻ベス(メアリー・タイラー・ムーア)とは結婚して21年になる。息子コンラッド(ティモシー・ハットン)は17歳、ハイスクールに通い聖歌隊のメンバーである。

彼は時々悪夢にうなされ、セラピストバーガー(ジャド・ハーシュ)の治療を受けている。彼の病気は兄バックの事故死が原因である。秀才でスポーツ万能だったバックは皆に愛されていた。ところが、コンラッドと2人でボートで遠出した際、ボートが転覆し、コンラッドだけが助かった。そのショックで、自殺をはかったコンラッド。バックを溺愛していたベスは、コンラッドには心をかたくなにする。

病院でいっしょだったカレン(ダイナ・マノフ)と、退院後久しぶりに会ったコンラッドは、彼女の元気な姿に安心する。しかし、セラピストのところに通っているかという彼の質問に表情をくもらせる。

一方、カルヴィンは、コンラッドとべスの間のわだかまりを解きほぐそうと努力をする。聖歌隊の合唱仲間ジーニン(エリザベス・マクガヴァン)によい声だとほめられたコンラッドは、彼女とデートし、気持ちをやわらげる。

クリスマス休暇に入り、カレンにお祝いの電話を入れたコンラッド。しかし、カレンは突然、自殺したことを聞く。取り乱したコンラッドに、バーガーはコンラッドを苦しめている罪の意識から解放させる。落ち着きを取り戻したコンラッドはジーニンを訪れ、好意をもっていることを告げた。

ある晩居間にいた父母の元にコンラッドが現われ、自分から進んでベスにキスをした。しかし、ベスは抱き返すことなくそのままの姿勢でじっと固まっていた。夜中に目を覚ましたベスは、階下の部屋で1人泣いているカルヴィンの姿を見て当惑する。彼は妻に初めて君への愛があるのかわからないと本心を告げた。

明け方、彼女は家を出て行った。庭で1人立ちつくすカルヴィンのもとに、コンラッドが近づき2人は無言のままいつまでも抱き合うのだった。

大林監督が伊勢正三によるフォークソング「22歳の別れ」からイメージをふくらませて製作した作品。この歌は、わたしがかつてカラオケに行くとよく歌ったものだ。

大林監督が伊勢正三によるフォークソング「22歳の別れ」からイメージをふくらませて製作した作品。この歌は、わたしがかつてカラオケに行くとよく歌ったものだ。

福岡市の国際貿易会社に勤める川野俊郎(筧利夫)は、1960年代生まれの44歳。淡々とした日々をすごし、気が付けば独身でずっときてしまった。社内には気になる女性、有美がいた。嫌いではない。しかし、結婚までは考えていない。

有美(清水美砂)は37歳で未婚。彼女は結婚を諦めてはいない。密かに俊郎に想いを寄せている。しかし、二人に距離はなかなか縮めらない。

ある日、俊郎は訪れた病院で「非閉塞性無精子症」と診断される。子供を持てないことがわかった。打ちをかけるように激しい雨が降る。ずぶ濡れで駆け込んだコンビニで、俊郎の耳に聞こえてきたのは『22才の別れ』だった。唄っていたのはレジの少女、花鈴(鈴木聖奈)だった。

俊郎と花鈴の間は一気に縮まり、年齢は親子ほどにも差があったが、結婚を考えるようになっる。キッカケができて花鈴の身上を聞いた俊郎は、さらに信じられない事実に衝撃を受ける。それはかつて唄の詩そのままに22才の誕生日に別れた恋人、葉子(中村美玲)にまつわることだった。葉子は実は、俊郎の学生時代の恋人だったのだ・・・。

思わぬ展開。大林監督のワールドがひろがる。

わたしにとって、フェリーニ監督の映画は長くわかりにくものであった。このわかりにくさは、わたしがあまりにも映画にストーリーをもとめすぎたからであるように、最近思うようになった。フェリーニの映画には強いストーリーラインがない。「ない」のにもとめたので、「わかりにくい」という感想になった。

この「甘い生活」もそうである。下記のような流れには一応なっているが、この映画で描かれているのは、主人公のマルチェロの破天荒な生活ぶりである。それが原因で、同棲している女性との葛藤、大げんかもあるが、全体は最初のローマの大富豪との一夜から最期の乱痴気騒ぎと海辺での奇怪な魚を目にするまで、要はマルチェロのブルジョア世界での破綻を見世物にしているだけである。上掲画像のようなトレビの泉のなかでのシーンも、この主人公(と相手の女性)の奇行である。なぜ、こんなことになったのか、などと意味を求めてはいけない。奇行そのものを撮りたっかたのではなかろうか?

そういう描き方がフェリーニらしさでであり、魅力なのでもある。

作家志望でローマに出た青年マルチェロ・ルビーニ(マルチェロ・マストロヤンニ)は、夢を果たせず社交界ゴシップ専門のトップ屋となった。憧れた都は退廃と無気力以外の何ものでもなかった。

豪華なナイトクラブでマルチェロは、ローマの大富豪の娘マッダレーナ(アヌーク・エーメ)と出会う。マルチェロと一夜をすごすことなど、彼女にとってはほんの気まぐれだった。

家に帰ると、マルチェロは同棲中の愛人エンマが服毒自殺をはかって苦しんでいるのを見る。マルチェロが相手になってくれないことに絶望してのことであった。マルチェロは反省するが、その後悔も永くは続かなかった。彼はハリウッドの女優(アニタ・エクバーグ)を迎えると、すぐさま野外で狂乱の宵を過し、名所トレーヴィの泉で戯れる。

そうこうしているうちに、ローマ地方の郊外で奇蹟が起きたとの情報が入った。病人たちは地面に横たわってる奇蹟をまつ。日頃マルチェロのため悩みが絶えないエンマも熱狂して奇蹟を信じた。

二人は友人スタイナー(アラン・キュニー)の家を訪れる。二人は安らぎに満ちたその生活を羨む。或る夜、豪壮な館のパーティーに参加したマルチェロは、歓楽をむさぼる貴族たちの仲間入りをする。むなしい享楽のなかで、スタイナーは自殺をはかる。子どもたちとの無理心中だった。平和に見えた一家のこの悲劇の深さは、マルチェロの残った夢を奪う。その場限りの快楽にマルチェロはひきずりこまれていく。

やがて海に近い別荘での乱痴気騒ぎの狂宴。マルチェロは自ら狂乱の中で羽目をはずした。人生とはいった何なのだろう・・・。

シャンソン歌手ピアフの生涯を描いた作品です。抜群の歌唱力で、定評があります。月並みな言い方になりますが、ピアフの前にピアフなし、ピアフのあとにピアフなしです。

その生涯は波乱に満ちています。路上で歌う母に養われるエディット(マリオン・コティヤール)は、幼少の頃に、祖母が経営する娼館に預けられます。その後、復員した父に引き取られ、大道芸の父の手伝いをしながら人前で歌うことを覚えます。

1935年、人生の転機を迎える。パリ市内の名門クラブのオーナー、ルイ・ルプレ(ジェラール・ドパルデュー)にスカウトされます。彼女はエディット・ピアフという名で歌手デビューを果たします。

舞台は大成功し、ピアフは時の人となります。しかし、翌36年、ルプレは何者かに殺害され、後ろ盾を失なったピアフは、著名な作曲家レイモン・アッソにみとめられます。アッソから厳しい特訓を受け、ピアフはシャンソン界にカムバック。

歌手として栄華を極めたピアフは、1947年、ボクシングの世界チャンピオン、マルセル・セルダンと恋に落ちます。セルダンには妻子がいました。ふたりは急速に惹かれ合い、ピアフの歌も円熟味を増していきます。

しかし1949年、セルダンの乗った飛行機が墜落。失意の中で、ピアフは代表作となる新曲『愛の賛歌』をステージで歌い、喝采を受けます。その後もピアフは名曲を歌い続けましたが、酒やドラッグに溺れる破滅的な生活を送り、1963年、47歳の生涯を閉じました。栄光のなかにありながら、悲惨な生活をおくった彼女の人生が等身大で描かれてます。

大林監督得意のワンダーランド。原作は山田太一、脚本は市川森一。

妻子と別れ孤独な生活をおくっている原田英雄(風間杜夫)。彼は有能なシナリオライターだが、12歳の時に父母(片岡鶴太郎、秋吉久美子)と死に別れた。父母の突然の交通事故死だった。現在、40歳。

その彼は浅草で育ったが、ある日、その地に迷いこみ、昔の父母に遭遇する。亡くなったときの父母がそこで暮らしていた。父とビールを一緒にのみ、母がつくったアイスクリームを食べ、昔に戻って懐かしい生活を取り戻す。

英雄が暮らしているマンションは不思議なところで、住人は彼とひとりぐらしの桂という名の女性(名取裕子)のみ。ある夜、突然、彼女が彼を訪れてくる。いったんは追い返したが、その後、行き来が始まり恋愛関係におちいる。深みに入っていくが、彼女はなぜか様子がおかしい。

異人とは「幽霊」のこと。父母も桂も幽霊だったのだ。

その後も英雄はたびたび父母をおとずれるが、桂はもう父母にはあわないでくれと懇願する。英雄は父母とあうたびに痩せていくからであった。その懇願を受け入れる英雄。

英雄が父母とすき焼き屋でわかれるシーンは、胸をうつ。風間杜夫の演技(表情)がうまい。

山本周五郎原作です。

或る小藩。町奉行が不明瞭な辞職を繰り返していました。江戸から望月小平太という新任がやってきました。振る舞いの不埒さから「どら平太」という渾名で呼ばれていました。着任するはずの期日を10日も過ぎても、彼は奉行所に顔をださない始末です。しかし、それはどら平太本人が友人で大目付の仙波義十郎に頼んで、わざと流させた悪評でした。

実は、彼は密輸、売春、賭博、殺傷などが横行する「壕外」と呼ばれる治外法権と化した地域の浄化にやってきたのです。早速、遊び人になりすまし壕外に潜入した彼は、壕外の利権を分け合っている3人の親分の存在をつきとめます。密輸業を仕切る大河岸の灘八、売春業を仕切る巴の太十、賭博を仕切る継町の才兵衛です。そんな彼らに、腕っぷしの強さと豪快な遊び方を見せつけ圧倒するどら平太。

遂に、彼は誰もがなし得なかった3人の親分をこらしめることに成功します。彼が奉行として彼らに下した罪状は、死罪ではなく永代当地追放でした。どら平太の本当の目的は、彼らと結託して私腹を肥やしていた城代家老・今村掃部を初めとする藩の重職たちの不正を正すことでした。

灘八たちに藩と結託していた証拠を無理矢理作り出すことを命じ、それをもって重職たちを退陣に追い込むどら平太。しかし、藩の重職たちと3人の親分の間で私腹を肥やしているもうひとりの人物がいた。それは、義十郎でした。そのことを知ったどら平太の前で義十郎は自害してしまいます。

どら平太は一度も奉行所に姿を現さないまま役目を全うしました。そんな彼にも苦手なものがありました。7年来の馴染みで、先般、江戸から彼を追いかけてやってきた芸者のこせいです。江戸に連れ帰ろうとする気の強い彼女に捕まってなるものかと、どら平太は次なる赴任地へ駄馬を走らせます……。

この映画には、三つのポイントがある。一つ目は執事スティーヴンスと女中頭ケントンとの心の奥底で通じあっているが、結局、実ることがなかった密かな愛。二つ目は執事の折り目正しい仕事の内容が丁寧に描かれていること。三つ目はダーリントン卿の館で要人の間で秘密裏に議論される第一次世界大戦後の国際情勢。この映画の特徴は、これら三つの要素が見事な格式の下に調和している。

舞台は1950年代のイギリス。今はアメリカの大富豪ルイスの執事を勤めるスティーヴンスは、かつてはナチのシンパであった名門貴族ダーリントン卿につかえていた。ナチのシンパだったことから戦後、ダーリントン卿が世間から糾弾され失意のうちに世を去った後、アメリカの大富豪ルイス氏がその邸宅を買い取り、スティーヴンスは執事としての才能をかわれ、邸宅にとどまっていた。新しく女中頭を雇うにあたり、スティーヴンスはかつてその邸宅で女中頭として働いていたケントンに来てもらうべく、一人車に乗ってウェスト・カントリーへ向かった。道すがら、彼は1930年代のダーリントン卿の邸宅を回想する。

登場するのは執事として働くスティーヴンス(アンソニー・ホプキンス)、女中頭として雇われたケントン(エマ・トンプソン)とスティーヴンスの父。ダーリントンを名づけ親とする彼の親友の子供で新聞記者のカーディナル(ヒュー・グラント)。ドイツ、フランス、アメリカの要人。そして邸宅の大勢の従僕、使用人たち。

かつて、執事のスティーヴンスは、女中頭ケントンに好意を持っていた。気が強い彼女もスティーヴンスに想いをよせていた。キスや抱擁などのラブシーンが全くないが、二人の間には何かしら通じ合うものがあったことが分かる。ケントンはより積極的であるが、愛情の表現としては執事の部屋に頻繁に花束を持って訪れる程度であった。一度だけケントンはスティーヴンスが読んでいた本に関心を示し、本のタイトルを聞き、明かさないスティーヴンスに迫り、本を取り上げる場面がある。スティーヴンスが読んでいた本は、とるにたらない恋愛小説であったが、真面目一点張りのスティーヴンスがこのような小説に興味を持っていたことが、ケントンに対する彼の愛の表現であり、証であった。品位をたもちつつ公私にわたって個人的感情を慎むことに徹し、気難しいところがある執事のスティーヴンスは、愛情の片鱗すらおくびにもださなかった。ケントンはそのことが不満でならなかった。

ケントンはかつてスペンサー卿の側近であり、時々居酒屋であっていたベンに求婚された。彼女は消極的ながら求婚を承諾したことをスティーヴンスに伝え、さらに「契約期間を繰り上げて、仕事をやめさせていただきたい」と告げた。彼はひとこと「おめでとう」と応えた。彼女は「ご一緒に長年働いてきてそれだけなの」と返答したが、彼は頷き、「失礼します」とその場を立ち去る。密かに酒造からワインを持ち出すスティーヴンス、自分の部屋に入ってすすり泣くケントン。彼女は諦めて、女中頭の仕事を辞し、邸宅から去って行った。

この回想のシークエンスの後、スティーヴンスはケントンと再会する。彼女はこのとき結婚が破局をむかえようとしていたが、孫が生まれるとの夫の話しを聞き、再び女中頭として働くことを断念した。ベンからの求婚を受けたとき、「あなたを困らせようとした」と述懐するケントン。最後に雨の中、スティーヴンスは彼女をバスまで送り、二人は互いに昔のことに想いを馳せながら握手をかわす。執事のアンソニー・ホプキンス、美しい女中頭役のエマ・トンプソンの演技は、見事と言うほかはない。

この映画は単に「女と男の愛情」のひとつの形を示しただけでなく、一九三〇年代後半のヨーロッパの国際情勢を視野に入れ、ダーリントン邸で開催されたドイツに対する外交姿勢をめぐる会合がエピソードとして挿入されている。映画の品位と監督の手堅さが感じられる。

戦後のイタリア。生活苦に喘ぎながらも懸命に生きる家族、その中心にいる父と子を描いたイタリア・ネオ・レアリスモの代表的作品。登場人物は俳優ではなく、素人ばかり、主演の父親役をこなしたランベルト・マッジョラーニは無名の機械工であった。困窮のなかに生きる庶民の生活と感情とがリアルに、真摯に映し出されて、必見の映画である。

アントニオは二年の失業の後、漸く仕事にありついた。職業安定所の紹介でえた市役所のビラ貼りの仕事であった。月給として固定給と特別手当、家族手当を受け取れるはずであった。家には妻のマリア(リアネッラ・カレーリ)と息子のブルーノ(エンツォ・スタヨーラ)、生まれたばかりの赤ん坊がひもじい思いで待っていた。

ビラ貼りの仕事は、自転車が要る。しかし、アントニオは自分の自転車を以前に質入れしていた。妻のマリアは窮余の策でシーツを代わりに質入れし、自転車を請け出した。翌朝、父親アントニオは子どものブルーノを連れて、ビラ貼りにでた。ところが、仕事中に大切な自転車を若者風の男に盗まれてしまう。夢中で後を追ったが、盗人を見失なった。警察に盗難届けを出すが、相手にされず、自分で捜すハメになった。

翌朝、父親は古自転車市に捜しに行くが見つからない。自転車は分解されて売られている可能性があるので、父と子は、あちこちの部品売りを捜した。突然のにわか雨。父子で雨宿りをしていると、昨日の泥棒らしき男が自転車に乗ってふたりの前を通りすぎ、老人とひとことふたこと言葉をかわし、立ち去った。懸命に彼を追うが、男は雑踏のなかに消えてしまった。父親は老人を捕まえ、男の居場所を問い質したが、「ほっといてくれ、わたしは関係ない」と取り合わない。

父親は苛々し、側にいた子どもを殴りつけてしまった。八つ当りである。ここまで一生懸命に、一緒に自転車を捜してきたブルーノは「なぜぶったの、ママに言いつけてやる」と理不尽な父親に無言の抵抗。父親は、一人とぼとぼとテベレ川の河岸にでた。突然、河に身をなげた者があるとの声。アントニオは自分の息子ではないかと慌てたが、幸い別人であった。アントニオがほっと一息ついていると、心細そうにこちらを見ているブルーノがいた。二人は気を取り直してカフェで一緒にチーズパイを食べ、ワインを飲んだ。

父と子は女占い師のところに立ちより占いをしてもらった。自転車はすぐに見つからなければ、永久に出てこないとの占い結果に落胆。そこに、先ほどの若い男がまた自転車にのって通りすぎていった。父親は再び追い、若者を捕まえたが、仲間たちに逆に取り囲まれ「人違いだろ、証拠があるのか」の押し問答となってしまった。子どもは警官を呼んできた。結局、盗品の自転車は出てこず、埒があかなかった。

父と子は道端に座りこみ、途方にくれていた。サッカー場まで来ると、そこには何千台もの自転車がならんでいた。アントニオは息子ブルーノに家に帰るようにうながすと、近くにあった自転車の一台を盗み逃げ出した。しかし、大勢の人達に追いかけられて捕まり、袋だたきにあった。帰宅しようとしていたブルーノが騒ぎの場に戻ると、父親は群衆の中で小突き回されていた。息子は、父にしがみつき、泣いた。自転車の持ち主はブルーノの姿のいじらしさに、警察沙汰にするのを見逃してくれた。「息子に感謝するがいい」の声を残して人々は立ち去り、傷ついた父子はそこに取り残された。後悔と失意でアントニオは声もなかった。

1959年発表のベストセラー小説、ウラジーミル・ボゴモーロフの短篇「イワン」の映画化。当時30歳のタルコフスキーの長編処女作である。

美しい緑の森からはカッコーの鳴く声がこだましている。蝶が舞い、牧歌的な田舎の風景が映し出されている。少年と母との心の対話。それは過去のことであった。美しく、幸せだった故郷はドイツ軍に踏みにじられ、焼け野原になってしまった。両親も妹も失ったイワン(ニコライ・ブルリャーエフ)はナチス・ドイツに激しい憎悪を持った。イワンはパルチザンに協力し、斥候の役をかってでた。敵の占領地域を偵察するという危険な、しかし勝つためには絶対に必要な任務であった。司令部の命令で偵察の役についたイワンは、湖沼でドイツ兵に遭遇。逃げるための舟を調達できず、命からがら泳いで味方の陣地にたどりついた。そこにはガリツェフ上級中尉がいた。イワンは司令部に自分の所在を連絡するように依頼。司令部からの迎えを待ち、疲労で眠るイワン。

イワンの意識は、故郷の井戸の底へと下降した。「母さん!」と叫んではっと目を覚ますイワンは、12才。平和な故郷と母の夢に酔い、覚醒して現実にかえるのだった。

司令部からホーリン大尉が迎えに来る。司令部のグリャズノフ中佐、ホーリン大尉、カタソーノフ古参兵は、まだいたいけな子どもにすぎないイワンをこの危険きわまりない仕事につかせたくなかった。彼らはイワンの身を案じ、後方に戻し、幼年学校へ通わせようとした。イワンはこの提案を受けつけず、愛国隊に入ったが、施設から抜け出してしまった。隊の衛生管理をあずかるマーシャとホーリン大尉との対話、彼女をめぐる彼とガリツェフ上級中尉との心理も細かく描かれている。その背景に映しだされるのはロシアの美しい白樺林である。戦闘のなかに生まれる男と女の人間の微妙な心理にも配慮が行き届いている。

ドイツ軍の攻撃が激しさを増し、イワンは対岸の敵の情勢をさぐる命がけの偵察の役を強引にかってでた。ホーリン、ガリツェフ、イワンを乗せた小舟が河を渡り、敵の前線地域へ入った。対岸には、斥候に出かけたまま帰って来なかった二人の兵士リャーホフとモロゾフの絞首刑にかかった遺体が見せしめとして並べられていた。イワンは大人たちと別れ、姿を隠した。イワンを見た者は、その後誰もいない。

戦いは終わり、祖国に平和が戻った。「カチューシャ」を歌って勝利を歓ぶ兵士たち。しかし、イワンは帰って来なかった。みるかげもなく破壊されたかつてのナチ司令部の建物。その中には、ソビエト軍捕虜の処刑記録が残されていた。それらの傷ましい記録を一枚一枚手にとって見ていたガリツェフ上級中尉は、そのなかにイワンの写真が貼りつけられたカードを認めた。そこにはイワンがドイツ軍に捕まり、絞首刑にあったとの記載があった。

独ソ戦で両親を失った12才の少年イワンが、ナチスに対する憎しみに燃え、周囲がとめるのもきかず、かたくなに偵察行動に参加することを申し出た。そのイワンは任務の最中、勝利の事実を知ることもなく、ドイツ兵に捕まり、幼い命を落とした。少年イワンが命を犠牲にせざるを得なかった事実は、少年の記憶に残る平和な日々を綴る詩情豊かで美しい回想シーンと対照されて実にリアルに描かれている。

戦争を背景に描かれた映画であるが、戦闘シーンはなく、逆に戦闘の合間の時間と空間を重視することで、戦争の悲惨が強烈に映しだされている。戦争がもたらした不条理をモチーフにしながら、同じテーマの他の作品には見られない構成の瑞々しさは、大きな感動と反響を呼んだ。第23回(1962年)ベネチア映画祭金獅子賞、サンフランシスコ映画祭監督賞。

第一次大戦下、青島(チンタオ)を領有していたドイツは、日本軍と交戦し、破れた。日本軍は約4700人のドイツ兵を捕虜とし、日本に連行し、12か所あった俘虜収容所に収監した。

徳島県鳴門市になった坂東俘虜収容所では、松江豊寿所長(松平健)が捕虜になったドイツ兵に温情をもって接し、地元民と捕虜の融和を図ろうとする方針をとっていた。

この収容所にはパン屋があり、印刷所があり、ソーセージを肴にビールを飲む自由さえあり、比較的人間らしい生活をしていた。

小規模のオーケストラもあった。日本では年末に、ベートーベンの「第九」が演奏される習慣があるが、その先鞭をつけたのはこの俘虜収容所での演奏と言われている。

この映画にはいろいろな逸話が挿入されている。ドイツの捕虜たちは松江所長の温かい人柄に惹かれていくが、軍部からは、手ぬるいと批判を受け対立したこと、日本とドイツの混血少女・「志を」が、ドイツ人の父を探してやってくるが調べによって志をの父が戦死していたこと、捕虜たちが作った製品や菓子、演奏などを披露する世界でも類を見ない『俘虜製作品博覧会』が開催されたこと、そこで出会ったカルルと「志を」の間に親子のような交流が生まれたこと、第一次世界大戦でドイツ敗北の報を聞いたハインリッヒ総督(ブルーノ・ガンツ)が所内で自殺未遂をおこたこと、終戦によって解放されたドイツ人たちは松江所長や地元民への感謝を込めて日本で初めてベートーヴェンの『第九』を演奏したこと、など。

フィクションがあるようだが、こうした逸話がこの映画の魅力になっている。

映画のタイトルにある「バルト」はドイツ語で「ヒゲ」のこと。所長の松江が立派なヒゲをつけていたので(画像参照)、それを象徴的にタイトルに使ったようである。

「MOVIXさいたま」で是枝裕和監督「三度目の殺人」を観る。現在、公開中なので、内容をあまり詳しく書くと「ねたばれ」となるので、それは避けたい。しかし劇場での映画は話がどんどん進んでいくので、観ている人がストーリにおいてけぼりにされ、理解が曖昧なまま終わってしまうこともある。最低の準備はしておいたほうがよい。とくに、映画の標題の意味、主要登場人物、人間関係など。

三隅(役所広司)は解雇された工場の長を川べりで鈍器でなぐり殺し、ガソリンをかけて焼く。逮捕され、裁判にかかる。弁護士は腕利きの重盛弁護士(福山雅治)。ところが容疑者の自白は二転三転。最初は三隅の単独犯で前科(殺人)もあったこともあり、検察側は死刑求刑の線で動いているが、重盛はおとしどころとして無期懲役にもっていきたい。

ところが三隅の殺人は、実は、社長の妻(斎藤由貴)の依頼という線が浮かびあがってくる。そして最後に、三隅は自分は殺人に手をくだしていないと、言い出す。すでに公判は進行中。とんでもない線がうかびあがってきたのだ。いずれにしても、「三度」、殺人の様相が変わる。これがタイトルの意味であろう。

弁護士・重盛は名うての弁護士ではあるが、真相などはもともとわからないもの、要は法廷での裁判闘争次第という考え方の人物である。

映画はおよそ上記のストーリーで、緊張感をもって進んでいく。是枝監督はこれまで「誰もしらない」「そして、父になる」で、家庭問題をあつかってきたが、今回は殺人事件でだいぶ感じが違う。もっとも、重盛弁護士、三隅容疑者、そして工場長のいずれにも娘がいて、家庭の事情(問題)を抱えているのだが・・・。工場長の娘・美津江役の広瀬すずさんがうまい。末恐ろしい俳優だ。

舞台は1955年のアラバマ州モンゴメリー。この州は人口に黒人がしめる比率が高い。この映画は、この保守的で頑固で変わろうとしない地域に起こった黒人のバス・ボイコット事件*とこの運動に対するミリアム(シシー・スペイセク)、オデッサ・コッター(ウーピー・ゴールドバーグ)たちの生活、考え方を描いた作品である。このボイコット事件は、アメリカの公民権運動に火をつけた事件である。

ノーマン・トンプソンには、妻ミリアムと二人の女の子、サラ、メリー・キャサリンとの幸せな家庭があった。比較的裕福なトンプソン家は、黒人のメイドを二人雇っている。そのうちの一人オデッサは主人公の一人であるが、キャサリンは彼女の記憶をさかのぼる、オデッサは「人生を私に目覚めさせてくれた人、とくに目立つ人ではなかったが、何か事件が起こったりすると、周りの人たちを感化する独特の魅力を持っていた」と。

黒人のバス・ボイコット事件は、ある黒人の女性がバスで白人に席を譲らなかったことで逮捕されたことに抗議し、黒人たちがバスの乗車を拒否するという内容のものであった。オデッサは当然、この運動に同調し、仕事さきのトンプソン家までかなりの道を徒歩で通うことになる。妻のミリアムは、自身が黒人のメイドに世話になって成長したという事情があり、人種差別撤廃に理解があった。彼女は長距離を歩いて通うオデッサを気の毒に思い、夫に内緒で週に二回ほどスーパーに行くときに、オデッサを車で迎えた。ところが、ある日、夫が風邪で出勤しなかったさいこの秘密事が発覚し、口論になる。一度はひきさがったミリアムではあったが、納得できない彼女は車の相乗り活動に参加するようになった。心ある白人はこの運動に加わっていたが、これはある意味では危険な行為であった。それというのも、この地域の白人による黒人蔑視は、相当にひどいものであったからであった。

映画ではそのようなシーンがいくつか紹介される。まず、映画の前半に、ボイコット事件が発生する前のことではあるが、次のような場面がある。ミリアムがメイドのオデッサに娘達を公園で遊ばせて欲しいと子守りを頼み、彼らが公園で遊んでいると、通りがかりの警官が「この公園は黒人の立ち入り禁止」と退去させた。この件は、ミリアムが議員をつうじてこの警官に謝罪させて落着したが、人種差別が日常茶飯事であるこの社会の断面はこのシーンに浮き彫りにされていた。ボイコット事件が起きてからも、トンプソン家での食事の集まりで夫の母、弟の話しは偏見にみちている、「黒人をのさばらせたら、つけあがる。怠け者のくせに要求ばかりする。黒人を甘やかしたら、今にとんでもないことになる」等々。

バス・ボイコット運動の輪が広がるにつれ、白人は危機感を深め、ノーマンは黒人排斥の市民評議会に参加し、また相乗りを暴力で阻止する集まりに参加するようになった。そこでノーマンはミリアムが子どものメリー・キャサリンを連れ、ワゴン車でこの運動に協力している現場を見て驚く。白人側と黒人側が対峙し、協力者であるミリアムは義弟に殴られ、他の男にワゴン車の窓を割られた。白人側の「アフリカに帰れ、歩いて帰れ」の罵声、そしてことが暴力沙汰になろうとしたおり、黒人は女性たちを中心に手をつないで連帯の歌を静かに合唱し、歌が罵声を凌駕して行く。ミリアムも涙しながら黒人と手をとって抵抗の輪に加わるのであった。

バス・ボイコット運動には五万人が参加。翌年、最高裁は「黒人がバスのどの席に座るのも自由である」との判決を出す。「真実は必ずよみがえる、虚偽は決して長続きしない、諸君は実りを刈り取ることができる、道理は必ず通る世の中になります、正義は最後には勝ちます」、キング牧師の演説の声がエンディングに響く。