暖かくなったかな~と思えば、今日などは雪交じりのお天気、三寒四温とはよくいったものですね。

千手院境内の雪もほとんどとけてなくなりました。

お地蔵様の脇にある石灯籠、雪国では冬前にご覧のように石をおろし、雪がとけるとまた組み直しています。そうしないと雪の重みで倒されたり、石が割れたりしてしまうからです。

しかし同じ新潟でも海沿いにいけばそんな事はする必要はありません。海沿いは風対策です。

11日は東日本大震災から5年、そして同じく12日には長野北部でも大地震がありました。

3月12日は千手院の年中行事のひとつ、十二講が朝6時30分から行われました。

十二山大権現様に山の安全と五穀豊穣をお祈りするものです。

毎年雪のほこらを作り、中には御札と幣束、そして住職が書いた的、信者さんが作ってくれた弓矢で荘厳します。

雪のほこらを作るにも今年は雪が少なく、信心くださっている方が除雪機で雪を集めてくれたほどでした。

春木山(はるきやま)といい、この12日から本格的な春山の山仕事が始まったそうです。

御祈祷が終わると1人ずつ、作っていただいた弓矢で、最初は的へ向かって1本放ち、2本目は山へ向かって放ちます。その時には口上があるのですが、昔はカラスや鳥たちに農作物を荒らされてしまう事が多かったのか、口上の最後には「カラスの目に当たれ!」と言って放ちます。鳥追いの意味があります。

今年も山が里が、自然界が安穏でありますようにお祈りを捧げました。

今日はこちらも毎年の、お釈迦様の涅槃会(月遅れ)の逮夜法要を行い、涅槃経というお経をお唱えしました。

雪国の冬の行事は多くが月遅れで行われてきました。

十界曼荼羅もおかけします。

これらの御掛軸はともに200年以上、毎年3月14日と15日だけご開帳されます。その間、平成7年に1回だけ修復がされております。

本当に昔の方々はすごいと思います。大切に扱われさえすれば、200以上前の物が遜色ない状態で受け継がれていくのですから。

人それぞれの価値観だと思いますが、今作られている様々な物がはたして200年後に残っているだろうか・・・、昔の人たちの仕事ぶりには驚かされるところが大きいです。

十界曼荼羅の中心にもありますが、最後は「心」の在り方次第なのだと思います。

夕方、毘沙門堂別当の普光寺様からお団子が届きました。

2月3日の節分同様、昔は普光寺様で合同で団子撒きが行われていたので、その名残で今も届けて下さっています。明日15日は普光寺様で団子撒きがあります。

ですからあえて千手院単独で団子撒きをする予定は今後もありません。

先般、普光寺様のご住職とお話しした際に、今年は普光寺様の涅槃図の御掛軸も修復が完了されたとのことです。

自分が携わるようになって初めて分かりましたが、歴史あるものの修復は本当に労力、時間、お金がかかります。そしてそれを任せられる職人さんも限られます。しかし、それだけのことをしてでも次世代につなげていく価値があるのかどうか・・・、その判断も最後は携わる人の「心」次第なのでしょうね。

千手院境内の雪もほとんどとけてなくなりました。

お地蔵様の脇にある石灯籠、雪国では冬前にご覧のように石をおろし、雪がとけるとまた組み直しています。そうしないと雪の重みで倒されたり、石が割れたりしてしまうからです。

しかし同じ新潟でも海沿いにいけばそんな事はする必要はありません。海沿いは風対策です。

11日は東日本大震災から5年、そして同じく12日には長野北部でも大地震がありました。

3月12日は千手院の年中行事のひとつ、十二講が朝6時30分から行われました。

十二山大権現様に山の安全と五穀豊穣をお祈りするものです。

毎年雪のほこらを作り、中には御札と幣束、そして住職が書いた的、信者さんが作ってくれた弓矢で荘厳します。

雪のほこらを作るにも今年は雪が少なく、信心くださっている方が除雪機で雪を集めてくれたほどでした。

春木山(はるきやま)といい、この12日から本格的な春山の山仕事が始まったそうです。

御祈祷が終わると1人ずつ、作っていただいた弓矢で、最初は的へ向かって1本放ち、2本目は山へ向かって放ちます。その時には口上があるのですが、昔はカラスや鳥たちに農作物を荒らされてしまう事が多かったのか、口上の最後には「カラスの目に当たれ!」と言って放ちます。鳥追いの意味があります。

今年も山が里が、自然界が安穏でありますようにお祈りを捧げました。

今日はこちらも毎年の、お釈迦様の涅槃会(月遅れ)の逮夜法要を行い、涅槃経というお経をお唱えしました。

雪国の冬の行事は多くが月遅れで行われてきました。

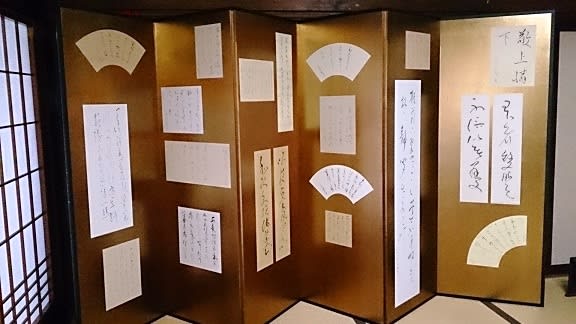

十界曼荼羅もおかけします。

これらの御掛軸はともに200年以上、毎年3月14日と15日だけご開帳されます。その間、平成7年に1回だけ修復がされております。

本当に昔の方々はすごいと思います。大切に扱われさえすれば、200以上前の物が遜色ない状態で受け継がれていくのですから。

人それぞれの価値観だと思いますが、今作られている様々な物がはたして200年後に残っているだろうか・・・、昔の人たちの仕事ぶりには驚かされるところが大きいです。

十界曼荼羅の中心にもありますが、最後は「心」の在り方次第なのだと思います。

夕方、毘沙門堂別当の普光寺様からお団子が届きました。

2月3日の節分同様、昔は普光寺様で合同で団子撒きが行われていたので、その名残で今も届けて下さっています。明日15日は普光寺様で団子撒きがあります。

ですからあえて千手院単独で団子撒きをする予定は今後もありません。

先般、普光寺様のご住職とお話しした際に、今年は普光寺様の涅槃図の御掛軸も修復が完了されたとのことです。

自分が携わるようになって初めて分かりましたが、歴史あるものの修復は本当に労力、時間、お金がかかります。そしてそれを任せられる職人さんも限られます。しかし、それだけのことをしてでも次世代につなげていく価値があるのかどうか・・・、その判断も最後は携わる人の「心」次第なのでしょうね。