今年は、三月に入ってから20日間程、雨らしい日がなかったせいか、五十鈴川の水量が日増しに減って行き、春分の日を前に浦田橋から下流の御側橋(おそばはし・伊勢市中村町)にかけての広々とした川原がさらに干上がり、その間の3分の2以上のスペースが、対岸まで歩いて渡れるようになった。

例年なら水没し川床となっている場所も、水垢や川泥に覆われた転石がゴロゴロと露出し、水流が全く無くなり乾燥しきっていたので、内宮への参詣客や行楽客も、両岸の駐車場から川原に降りて横切り、頻繁に行き来をしていた。

春分の日の20日は、寒さの和らいだ春らしい好天となった。ここ数年来のこの絶好の機会にと、「神足石」(しんそくせき・じんそくせき)を探しに、朝からこの五十鈴川の川原に降りてみた。

浦田橋から御側橋までの距離は、優に500m~600mはある。だだっ広い広場となった川原を上流方向に、布バケツを片手に歩くのは小生唯一人であるが、浦田橋付近では何組かのカップルや、親子連れらも川原に降りて遊んでいた。

「神足石」は、江戸時代(寛政年間)に地元民の山中明海(やまなかめいかい。当時の著名な本草学者・小野蘭山に師事)によって発見された、「人の足形」をした特殊な形状の奇形侵食礫である。

江戸時代の旅行ガイドブックで、版画入りの地誌でもある「伊勢参宮名所図会」(寛政九年刊行の巻之四)には、足袋(たび)の裏面を見るような図入りで、「五十鈴川の川上に神足石と号(なづけ)し物あり、近頃此(ちかごろここ)宇治の郷人(さとびと)山中明海の得る処なり…」と記されている。

さらに、「勢陽五鈴遺響」(天保4年)や「神都名勝誌」(明治22年)、「三重県植物誌」(昭和7年)、「伊勢神宮植物記」(昭和36年)など、その後の発行書物にも、神足石は「五十鈴川の奇石」として度々紹介されているが、小判型をした亜角礫~亜円礫の長軸方向の一端に、V字の欠刻を有する足形の転石である。サイズはまちまちながら、角閃岩や輝緑岩、ヒン岩、斑れい岩、輝緑凝灰岩、砂岩等に頻繁に見られる他、チャートなどにも若干見られる。

これらの中には偶然に生じたものもあるが、角閃岩などの緑色岩については、同様の形状の河床礫の産出頻度が余りにも多すぎるので、五十鈴川に限って見れば、その形成に地質学的な因果関係を感じない訳にはいかない。

井桁を押しつぶしたような状態で交差する節理に支配された、ひび割れや剥離面の一端が、差別侵食を受けて欠刻となった状態のように思え、必然的に生じたものと考え、かつてこの「神足石」について調査・研究し、その結果を小論文にまとめて、「地学研究」誌(日本地学研究会発行)に発表した事がある。

(「伊勢の奇石・五十鈴川の神足石」 地学研究 1990年 Vol.39,No.2、及び「続・五十鈴川の神足石」 地学研究 1992年 Vol.41,No.2 参照 )

神足石や同質の岩盤が分布するのは、宇治橋の上流約1~2kmのエリアであり、伊勢神宮の宮域林(神路山・島路山)の小谷等から供給される、交差する節理を有する現地性の岩石片(風化母材角礫)が川流れの転石となり、五十鈴川の適度な水流と平坦化した川床の程よい研磨と溶食作用を、長年月にわたって受けながら流下し、川原の奇形礫となったものとの結論に達した。

神足石は、江戸の昔より参詣客らによってかなり拾われたらしく、現在はきれいな形のものは数少なくなったが、全く拾えない訳では無い。中にはハート形のものもあって、「伊勢の奇石」として昭和40年代の石ブーム頃には、地元の愛石家らも好む処となり、赤福の菓子箱に添付の版画の栞にまで登場している。

この日は、約2時間ほどの探石で、結構きれいな神足石数個と、鑑賞に値する小物水石を幾つか揚石したが、干上がった川原の全スペースを見回った訳では無く、御側橋から浦田橋にかけての川原を直線的に歩いて往復しただけで、言わばピンポイントの下見であった。

後日、再度の探石をと思っていた処、あいにく一日後には雨天となって増水し、干上がった川原も普段どおりの水底に逆戻りをしてしまい、残念ながら未調査のスペースは水没してしまった。

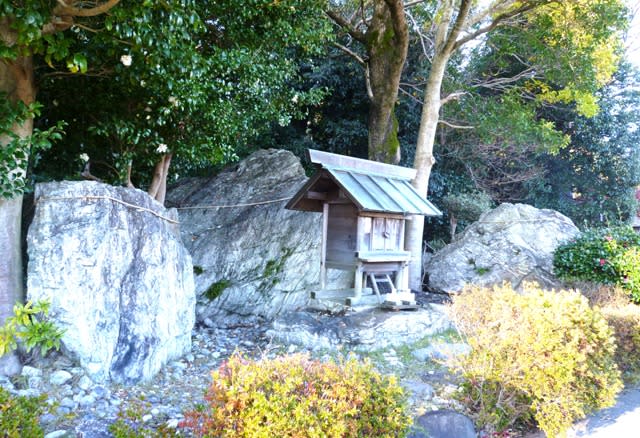

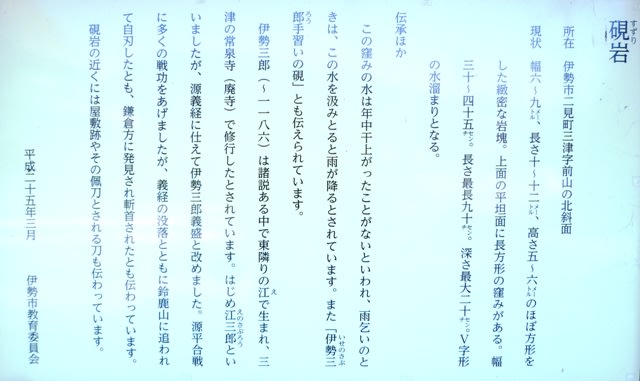

それでも、溝口の五十鈴川(汐合の本流)の東岸には「破石」(われいし)があり、又、三津の裏山には「硯岩」(伊勢三郎の硯岩)があるから、ちょっとした散策のついでに足を延ばし、ひと目見ておくのも一興だろう。

それでも、溝口の五十鈴川(汐合の本流)の東岸には「破石」(われいし)があり、又、三津の裏山には「硯岩」(伊勢三郎の硯岩)があるから、ちょっとした散策のついでに足を延ばし、ひと目見ておくのも一興だろう。

露岩の上は、小広い方形の畳敷きのような平台で、この白チャートの一枚岩からの眺めは、倭姫の休息地の一つと言われているだけあって、眼下の田畑や里山(さとやま)が一望できた。広さは目測8m×6mぐらいであろうか。

露岩の上は、小広い方形の畳敷きのような平台で、この白チャートの一枚岩からの眺めは、倭姫の休息地の一つと言われているだけあって、眼下の田畑や里山(さとやま)が一望できた。広さは目測8m×6mぐらいであろうか。