この写真は横で撮ったものを縦にトリミングしてあります。

だって、鹿が動くもんだから、思い通りの構図で撮れなかった。

考えてみたら本格的な写真展を見るのは初めてなのだ。

一眼レフ始めるまでは人の写真なんか興味もなかったし。

入江泰吉・土門拳 二人展

二人はほぼ同時代(明治の終わりから昭和いっぱい)を生きて、同じくらい長く生きて、死ぬまで写真を撮り続けた。

二人とも初めは画家を志したが挫折、写真に転向している。

二人の余技として、油絵、木彫りや篆刻が展示されていて、これも興味深かった。

泰吉愛用のカメラも3台並んでいて、今まで、カメラそのものなんて興味もなかったのに、しげしげと見入ってしまった。

最晩年まで愛用のミノルタはグリップ?のゴム部分が磨り減ってるように見えた。

入江泰吉も土門拳も、もちろん名前や概略は知っていたけど、

写真はカレンダーで見たかなというくらいのもん。

見るまではきっと入江泰吉のほうが好きだろうと思っていた。

だって土門拳のイメージってなんかアニマル浜口みたいくない?

どういう連想や?ほんの気まぐれの思いつきだけど。

リアルで、直接的で、暑苦しそうな感じで、名前からしてインパクト在り過ぎ。

ひところ流行った言い回しで言えば土門はソース顔で、入江泰吉がショーユ顔か。

同じ仏像や建築物を撮った写真を比べたら違いが歴然とする。

展示室に入ってしばらくは気付かなかったが額装も違う。

入江は細い黒枠に白マット。

土門はマット無しで広幅の木枠。

この額がなくても名前を消してても、たぶん二人の写真はほとんどわかると思う。

入江泰吉の写真はは絵画であり、土門拳はデザイン画に見える。

泰吉は奥行きがあり、土門は平面的。

同じ仏像の絵を撮っているのに、なんで、こんなに違うもんができるのん?

この意味でも、写真はただのコピーじゃなくて表現=アートだと実感できた。

リアリズムとリリシズムかな?

今回、自分で意外に思ったのは、もし部屋に飾るなら、土門拳のほうを選ぶだろうなということ。

遠くから見ると、デザイン画にしか見えないのが、とってもいいのね。

ほとんどの写真は長辺1mほどの大きさで展示されている。

石の質感など、大判カメラを使っているとはいえ、フィルム写真がここまで細密に表現できることにも驚いた。

他にもいろいろ感じたことがあったけれど、上手く言葉に表せない。

ただ、ワクワクどきどきしながら写真展を見られてとても幸せだった。

付記:パソコンのMSの辞書?によると、「どもんけん」は一発で漢字変換するけれど、「いりえたいきち」は出ない。

土門拳の方が有名なんだろうか?

奈良市写真美術館は近鉄奈良から歩いて30分くらい。

閑静な住宅街の中にある。

あたりの風景にとけこむように、平屋建てで展示室は地下になっている。

お土産は入江泰吉の文庫本と絵葉書1枚。

宿六さんリクエストの

紅葉の壁紙 できました。

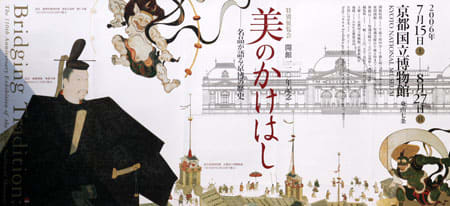

京阪電車の七条から歩いて10分ほど。この辺りは昔通学していて久しぶりだけど、それほど変わっていない。

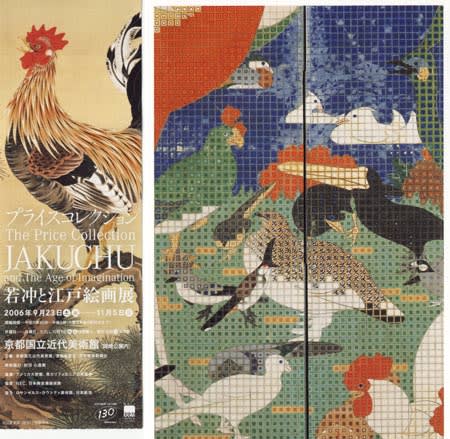

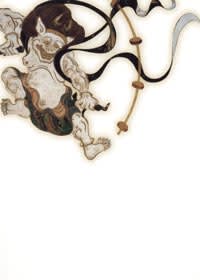

京阪電車の七条から歩いて10分ほど。この辺りは昔通学していて久しぶりだけど、それほど変わっていない。 よくみると雷神風神には耳がついていて、むき出しの大口のにやけた笑い、おどろおどろしいというよりユーモラスだ。

よくみると雷神風神には耳がついていて、むき出しの大口のにやけた笑い、おどろおどろしいというよりユーモラスだ。

「そのうち行ってみよう」は結局行きそびれることが多い。

「そのうち行ってみよう」は結局行きそびれることが多い。 その2、同じく大丸の14階「有希」のランチ。

その2、同じく大丸の14階「有希」のランチ。