2024/10/10 ネット紹介で知った竹中大工道具館 「えらくマイナーで渋い所に行くんやね」と友だちに言われつつ、お庭がきれいそうだし、神戸文学館のスケッチもしたいからと、2人で神戸へ。

神戸三宮から歩いて新神戸へ、そこから10分弱。グーグルマップがあればどこでも行けちゃう。

木々に囲まれて奥まってところにひっそりと入り門がある。11時過ぎに到着。

日光東照宮なんてケバいだけで、特に興味もなかったが、特別展「日光の彩色と金工」もじっくり拝見。

漆の採取から、金箔の作り方から、和紙の製造、いやいや、専門的な分業をものすごい工程をこなして、修復されながら何百年と受け継がれていたのね。

平日なのに、外国人を含めてけっこうなお客さんが入っていました。

漆の下塗り工程 ↓

装飾の彩色に下塗りにも漆が塗られている

柱や軒の飾り これはちょっと洋風な柄

地下の常設展示に行きます。「日本の道具はおもしろい」

スマホを用いて音声解説(日本語以外の言語も選べる)ができるとのことで、自分のスマホを設定して操作すると、人工内耳機器に直接言葉が届いて明瞭に聞こえる。

項目一つずつ細かいので、全部は聞けなかったけど、とても分かりやすくて面白かった。

歴史コーナーでわかったことは、昔はのこぎりがなかったので、大きな木を板にするときは何本もくさびを打ち込んで石斧で叩いて縦に割板にしていたんだって。なあるほど。

家にある大工道具といえば、金づち、ペンチ、ノコギリくらいなもんね。

ノミやカンナはふつうの家にはない。

鉄器が作られるようになってからは鋸(のこぎり)や鑿(のみ)、鉋(かんな)の種類が増えていく。

容易に外れなかった「四方鎌継」という組み方、なかなか外れない!

どうやってこしらえるんだろう?伝統技術ですね。

曲尺は表目盛と裏目盛が異なっていて、裏はルート2の目盛になっている。

これを使うと、丸太を真四角に墨引きできる、お試しコーナーもあり、2人でワイワイ遊べました。

鉋で削るだけで磨かなくても木肌がすべすべになるのが驚き。布地ローンのように透け透けまで削れます。

桜、栗、樫、松、柘植、檜、檜葉、などの大木が並んで、樹肌を触ったり鉋屑の香をかげる。

かつお節みたいな匂いのするのや、ちょっとエグイ香りのやら。

ダントツに「アロマ~」だったのは檜葉で、青森檜葉は防虫抗菌の効果もあります。

熱心に見て回っていたら、時刻は3時前になっているし!お昼ご飯も食べてないのに。

来る途中でパンを買って、ここの休憩所でランチにするつもりだったけど、買いそびれた。

すてきな和風庭園に囲まれた休憩室

石のくぼみに水が落ちて、野鳥が水浴びに来ていた

持参のコーヒーとクッキーで空腹をごまかす

午後の影も伸びてだいぶ遅くなったけど

竹中大工道具館から王子公園方面へテクテク

神戸文学館の建物ををスケッチしに

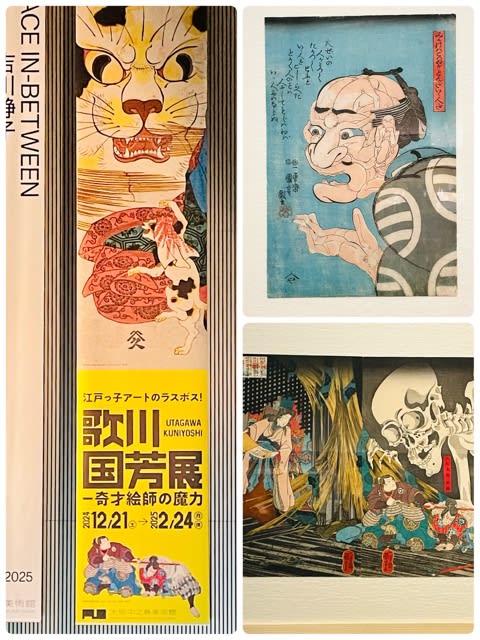

着いたら、目の前に「横尾忠則現代美術館」

ついでだから、見てしまおう

レクイエム 猫と肖像と一人の画家

横尾忠則の交友関係とその絵が面白かった

三島由紀夫、ジョンレノン、高倉健、和田誠、

三宅イッセイ、瀬戸内寂聴 等

そうそうたるメンバーです

キュラミズムという鏡の部屋

そこから神戸文学館を見下ろす

さてさて、下に下りたら、日は落ちて、薄暗く

それでも、当初の目的のスケッチはやる!

鉛筆下書きだけで、残りの彩色はお家で…

昼食を食べ損ねたが、人の多い梅田は乗り換えするだけでヘトヘトで通過。

結局、地元の駅でスープカレーを食べて、満足な1日が終わりました。

9時半から8時半までよく歩き遊びました。そのわりには13,178歩

グルメ2度目になると「え、こんなもんだったか」と感じることも多いけど、ここは、2度目も美味しく、友だちも絶賛でした。ま、1年ぶりですが。

お留守番の夫へお土産は

鉋型「えんぴつけずり」

数独に励んでください