2018年10月2日(火) 片仮名と日本語の文字表現

● これまでの概況

◇この夏以降、当ブログに、

① いろはかるた (2018/7/1)

②、③、④、⑤ いろはかるた アラカルト 正、続、続々、続々々

(2018/7/6、7/16、8/5、8/13)

を投稿して、いろはかるたを中心に取り上げてきた。

◇引き続いて、以下の記事で、日本語の文字表現に関し、歴史の中での漢字の到来と、万葉仮名から平仮名の創出の経過を見、万葉集の歌や、古典の枕草子を見てきた。

・仮名文字の創出―万葉仮名 (2018/9/1)

・万葉仮名から平仮名へ (2018/9/8)

今回は、日本語の文字表現について、片仮名の創出と、和漢混淆文(漢字仮名混じり文)、漢文の読み下し(訓読文)等について、主に取り上げている。

● 片仮名の創出

平安時代に、平仮名(ひらがな)や変体仮名が生まれたことから、以降、平安文学等が隆盛した事は前稿でも触れたが、一方で、わが国では、片仮名(カタカナ)も作られている。

平仮名は、元となる万葉仮名を、草書体に崩したものから作られているが、これに対し、片仮名は、元となる漢字の字体を、簡略化したものと言える。

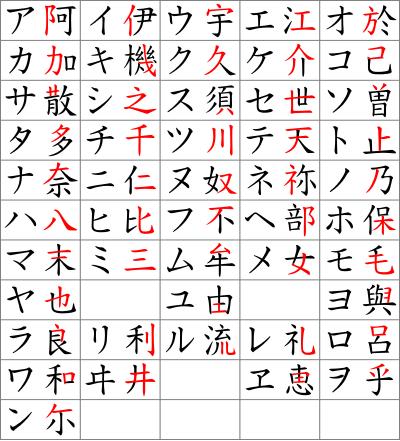

この片仮名は、奈良から平安にかけ、仏教寺院で、学僧が、漢籍の経典を読み解き研究する場合に、原典に小さく符号のようにカタカナで訓点を付したのが始まりと言う。片仮名は、元字となる万葉仮名の、楷書の字体の一部を残すかたちで、下図のように成立したと言われている。

カタカナの由来の漢字(片仮名 - Wikipedia より)

上図で、大半は単純明快だが、やや理解が難しいカタカナは以下だろうか。

機→キ

須→ス

部→ヘ

末→マ

惠→ヱ

◆ 漢字と仮名の混在の流れ

平安時代以降、文学作品には和漢混淆文が多用され、平家物語、徒然草、方丈記や、宇治拾遺物語などがあげられる。

又、江戸時代の、好色一代男 東海道中膝栗毛 奥の細道などの作品も、このカテゴリーに入るだろうか。

また、公家や幕府・藩の公的な記録としは、漢文で作成することも行われてきただろうし、漢字で書かれた原典を読み下すことは、仏典以外の漢籍に関しても訓読が行われたようだ。江戸時代には、儒学、朱子学として、中国の四書、五経などの文献が盛んに研究さている。

訓読文は、文法の違う中国語の文献を、日本語に近付けて理解するために編み出された、先人の大変な工夫であろう。

たまたま、この9/20のTV放送を観ていたら、 蘭学を極めた杉田玄白著の解体新書の話題となり、病気の名前や、処刑人の死体を解剖した身体の部位名等が出てきたが、本体は漢字仮名混じり文であった。

でも、字が読める人口は、僧侶や専門職や知識人に限られていて、識字率が低かった一般庶民は、どのようにして情報を得ていただろうか。 江戸時代の瓦版と、高札の例を下図に示す。(図はネット画像より引用)

瓦版(漢字かな混じり文)と売り子

復元された箱根関所の高札(漢字仮名まじり文)

◆ 明治以降

このような経過で、我が国では、長い間、文字表現が混在し、明治が始まる時には、文字としては、漢字、平仮名、片仮名、変体仮名が混在し、文書としては、漢字仮名交じり文を主として、漢文の訓読文なども行われたようだ。

学校教育が重視され、変体仮名の使用が禁止されたが、終戦前までは、明治憲法(大日本帝国憲法)や、尋常小学校の教科書は、ひらがなではなく、カタカナだった。 この間、社会一般では、ひらがなは、どのように使われたのだろうか?

終戦後になって、学校教育では、子供たちは、ひらがなから始まり、やさしい漢字を覚え、カタカナも覚えていくようになった。

最近では、日常的には、放送や新聞等は、漢字仮名交じり文がメインだが、国際的交流も盛んになり、生活の洋風化も進んでいることから、外来語や外国の人名、地名等が頻繁にカタカナ表示で現れ、日本の地名や人名が、ローマ字で表示されることも多くなっている。

日本語を覚えようとすると、これだけ多様な文字表現を習得しなければならない訳で、日本の子供たちは大変だ。ましてや、外国人にとっては、更に大仕事である。

次稿では、五十音表(図)の作成や、音韻関連を取り上げ、更には、漢字文化圏の今後と日本語の将来等について話題として、シリーズを締めくくる予定である。

「余談1」

自分の名前には、平仮名、片仮名の元字 が多いのが、“変な”自慢である。

阿 カタカナ ア

部 カタカナ へ

正

之 ひらがな し

残念ながら、正は、含まれておらず、万葉仮名にも無いが、古来、わが国では、数を数える時に、5づつ纏めるのに、5画の正の字が使われている(画線法というようだ)。

「余談2」

以前、高校の授業で、「漢文」を習った。大学受験のセンター試験では、現在も、国公立大では、国語の一環として、必須になっているという。

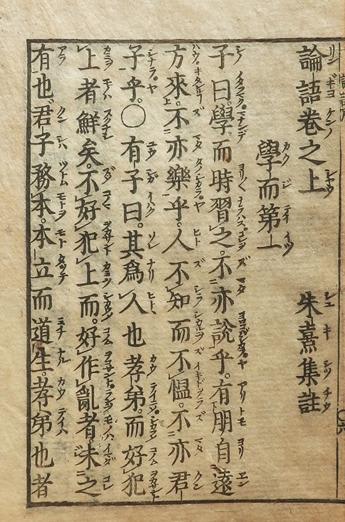

最近では、漢文を目にする機会は大幅に減っているが、今でも諳んじている幾つかを以下に示す。(図はネット画像より引用)

・論語 学而編 訓読のための折り返し点(レ、一二)

・漢詩 五言絶句 リズミカルで力強い訓読文