2024年5月6日(月) ハラスメントのこと

最近、TVで、カスハラという言葉を聞くのだが、あまり聞き慣れない言葉だ。

ハラスメントと言えば、よく聞く、

パワーハラスメント(パワハラ)

セクシャルハ スメント(セクハラ)

について、先ず、調べてみる事とした。

◎ハラスメント

◆harass:は英語で、“困らせる”という意味の動詞、それの名詞形が、harass―ment:で、“困らせること”、という意味になる。

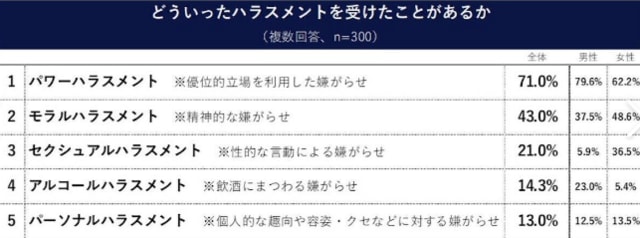

ハラスメトを受けた経験を聞いた調査結果がネットに出ている。(下図)

セクシャルハラスメントに関して、男性、女性の差が、特に大きいようだ。

◆パワーハラスメント:power harassmentは、上司が、その地位を利用して、部下に行う嫌がらせのことで、パワーハラスメン、パワハラともに、今や立派な日本語で、手持ちの広辞苑第七版にも載っている。

英語でも、立派に通用するようだ。

(参照:パワハラの定義とは?チェックすべき6つの行為類型 [ストレス] All About.html)

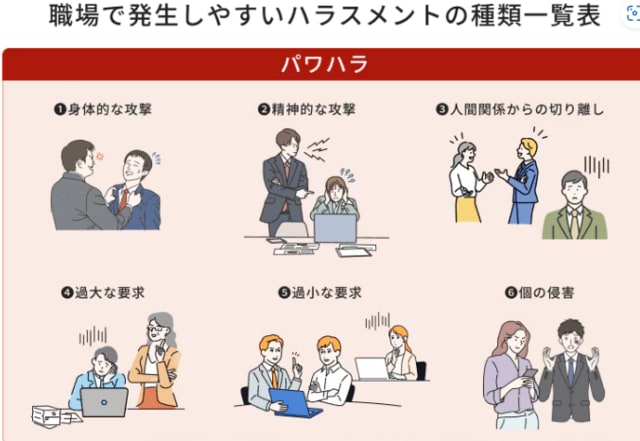

下図は、職場でのパワハラの例示だ。

◆セクシャルハラスメント:sexual harassmentは、性的な嫌がらせのことで、職場や学校などで、相手の意に反して、不快な状態に追い込む、性的な言葉や行為のこと。

「セクシャルハラスメント」、「セクハラ」は、今や立派な日本語で、手持ちの広辞苑第七版にも載っている。英語でも、sexual harassmentは、立派に通用するようだ。

(参照:セクシャルハラスメント - Wikipedia.html)

下図は、セクハラ、マタハラ(妊婦のマタニティドレス姿をあげつらう)、カスハラ(後述)、就活ハラ(就活時のハラスメント行為)などの例示だ。

◆カスハラは、カスタマーハラスメト:customer harassment の短縮形で、和製英語の一種と言われる。

広辞苑には、カスタマーは、「顧客」と載っていて、カスタマーハラスメント、カスハラは、まだ、載っていない。その内、日本語として認知されるようになるのだろうか?

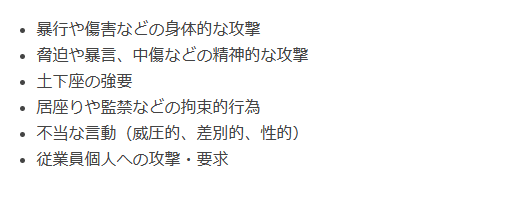

上図に出ているカスハラについては、以下の記述を見つけた。(参照:カスハラ(カスタマーハラスメント)の判断基準は?基礎知識と対策.html)

◎ハラスメント撤廃条約

2019年6月、国連の機関である、ILOの第108回総会で、以下の条約が採択されている。

仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約:

Convention concering the elimiation of violence and

harassment in the world of work

(参照:仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約 - Wikipedia.html)

ハラスメント禁止条約と呼ばれることもある。

この条約は、職場の仕事の分野での暴力やハラスメントを禁じた、初めての条約となっている。

ILOは、国際労働機関:Internatioal Labour Qrganizatioの略で、下図は、ILOのロゴである。

この条約では、批准1年後に発効し、加盟する決まりである。

下記サイトによれば、批准書の事務局への寄託状況は、この4月時点で、以下のようだ。

(参照:暴力とハラスメントに関する条約 - Wikipedia.html)

批准書を寄託している国 39カ国

最初の批准書寄託国 6カ国 (既に発効)

2023年までの寄託国 21カ国 (既に発効)

2024年の寄託国 12カ国 (今後、2025年中までに発効)

2025年までに、39カ国で、批准が発効予定となっているようだ。

39カ国を見ると、主要国としては、G7の5カ国(日、米以外の、仏、英、伊、独、加)、G20の5カ国(オーストラリア、アルゼンチン、メキシコ、南ア、スペイン)や、EU加盟の3カ国(ベルギー、ギリシャ、スペイン)が含まれている。

この条約は、世界のグローバルスタンダードと言うべきもので、今後、加盟国が増えていくと思われる。

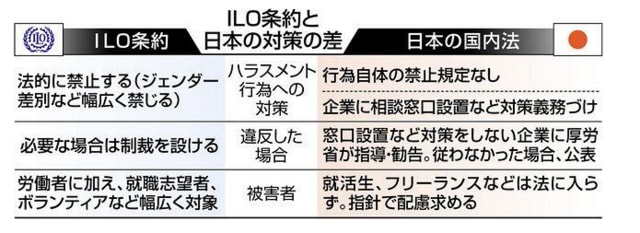

日本政府は、ILO総会では、条約の採択には賛成したが、国内法の整備が進まず、いまだに批准していない。

その状況を下図に示す。(参照:ハラスメント禁止条約発効も、日本は批准への動き鈍く…経済界への配慮か:東京新聞 TOKYO Web.html)

その理由は、労働関連での苦情が増加し、対応するのが大変になるから、という経済界の反発もあるようだ。

でも、国際的な流れら、批准は、時間の問題と思われる。

◉お客様は神様

日本には、「お客様は神様」という言葉がある。

「東京五輪音頭」などで知られる歌手、三波春夫がよく言った言葉という。

ステージに立ったとき、聞きに来てくれるお客様はありがたい、と思うようだ。この言葉には、演ずる役者側から見た、感謝の気持が籠もっているが、これを一般化すれば、サービスを提供する側の気持である。

「お客様は神様」という言葉の由来については、以下のサイトに詳しくでている。

(参照:三波春夫 - Wikipedia.html)

所が、この言葉の意味を勘違いし、サービスを受け取る側が、自分を神様と思い込んで、サービスを提供する側に、あれこれ、難癖をつける輩がいるようだ。これを、「クレーマー」(claimer:クレームを言う人)と呼ぶ。

接客関連業界では、クレームを言う人に出くわすことが多いようだ。以前、カウンター形式の店で、食い物が入っている丼に、ゴミが付いていると、いちゃもんを付けた客を、筆者が目撃したことがある。

サービス業では、クレーマー対応の接客マニュアルが用意されていて、適宜、対応を打ち切ることにしているという。この結果、従業員の離職も減り、売り上げが伸びた企業も増えているとか。

こういう筆者も、たまに、クレーマーになることがあるが、自分では、正当なクレームと思っているのだがーー?