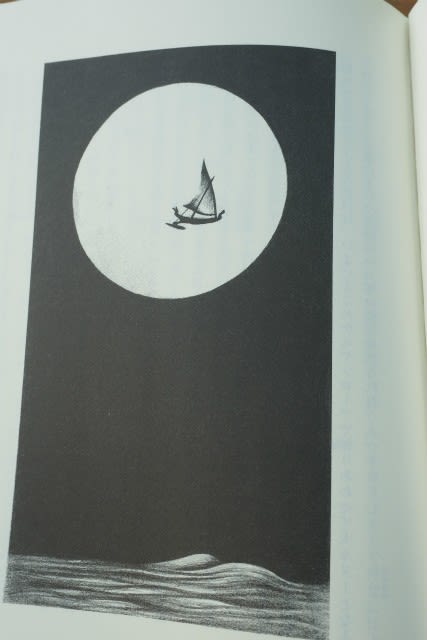

【He Moku he Wa'a,He Wa'a he Moku】

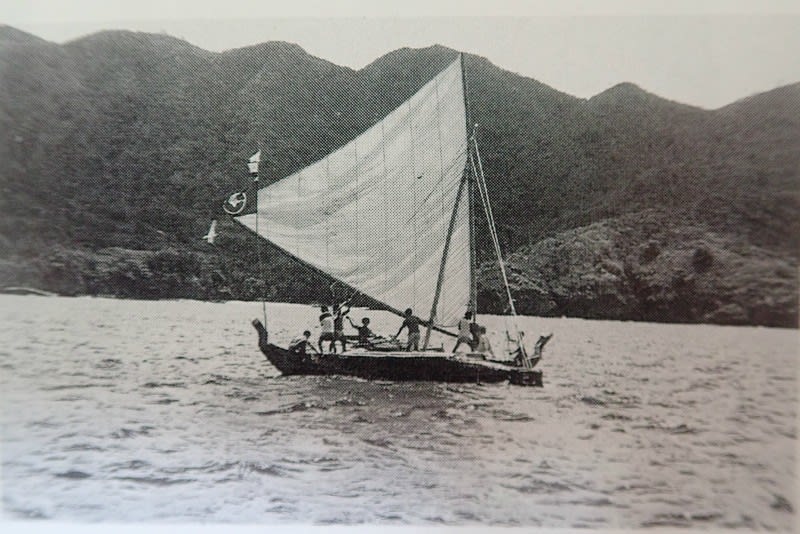

ハワイの諺(ことわざ)に【島はカヌー、カヌーは島】という言葉があります。

この言葉に出逢ったのは20年前から小笠原で暮らしてからなので、

随分と前のことになる気がするのですが、

この言葉の意味に気付いたのはごくごく最近なのです。

カヌー(小笠原ではカノーという)という乗り物は、

誰かが一人猛烈に頑張ればいいわけではなくて、

みんなが同じ力、同じタイミングで漕ぐと、

一番早く進むという、とても面白い船です☆

まさにチームワーク。

いつも後ろでステア(舵取り役)をしていると、

前の5人の漕いでる状態がすぐわかって、

とても興味深いです。

ある時、父島友人の清水良さんが、

とても興味深い事を教えてくれました。

「俺はカヤックのガイドもしていて、カヌーも漕ぐんだけど、

二人乗りをガイドすることもある。

そんなたった二人ですら、

ピッタリ同じに漕ぐのは本当に難しいんだよ。

でもね、そんな時は、

ああだこうだ指示したり、

文句言ったりするんじゃなくて、

ただ淡々と目的地に向かって漕ぎ続けるといいんだよ。

何度も何度も。

継続して。

するとね、自然と漕ぎ手の呼吸ってのは自然と揃ってくる。

それがね、

面白いんだよ~。

それがシーマンシップさ!」

■そんな話を聞いていてから数年。

ハワイのネイティヴの教えを聞く機会があり、

その瞬間にピンと来たのです。

カヌーは島、島はカヌー!!

そうか!

日常生活、島の暮らしにも置き換えて喩えてるんだ☆

島というのも一つのカヌーと思って、

価値観が違う人、

想いや歓声の違う人、

色々あるけれど、

大事なのは指摘する事や、

相手を変えようとする事じゃなくて、

ただひたすら「島のみんなの幸せ」に向かって、

みんなで漕いでればいいんだ!!

大事なのは漕ぎ続ける事♪

そんな心理に気付いた瞬間、

冒頭のハワイの諺は、

僕の胸で強く光り輝くようになりました。

この言葉はカヌーだけでなく、

島だけでなく色んな場面で言えると思います。

会社、学校、地域、

そして地球全体を一つのカヌーと考えたらどうでしょうか?

以前、宇宙船・地球号という考えがありましたが、

まさにそれがこのカヌーの諺だったとは驚きです!

■ハワイの先住民の教えの中で僕の中にしっかりと落とし込まれているのは

「この島はカヌー、カヌーは島」以外に2つ。

もう一つはクレアナです。

クレアナとはハワイ語で責任、役割、権利を意味します。

ハワイアンスピリットでは自身のクレアナを常に意識していて、

自分が今どの立ち位置において、何をすべきかを常にフォーカスしていると感じました。

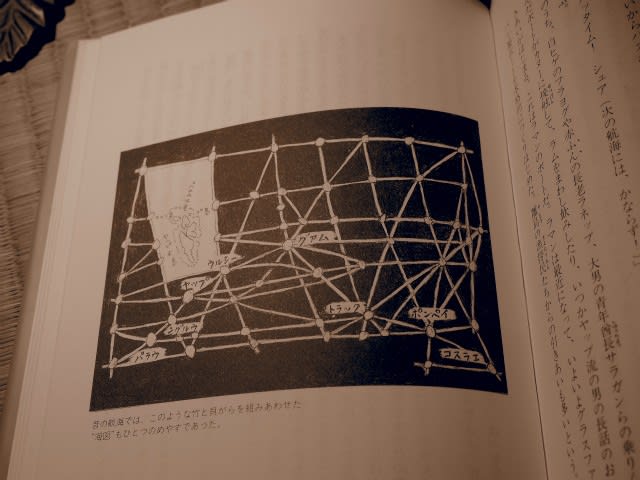

2つ目はアフプアアです。

ハワイにはアフプアアという考えがあるそうです。

それは単位土地区分の方法だけではなく、

住む人がお互いに分かち合い、支え合うライフスタイルとの事。

山から海へと広がる地形。

山の源流から続き、海に流れる川を中心とした大きな三角州のようなエリアを視野に入れて考えます。

そこに住む人はそこに自生するものは何でも利用することができるそうです。

しかし、他の地域のアフプアアの人は、

そこに住む人に頼まなければ何一つ取ることは許されなかったというのです。

世界の先住民同様ですが、ハワイアンにも本来、土地を所有する概念がないそうです。

あくまで土地は所有ではなく、管理するもの。

7世代先のことを考えて自分の住むアフプアアに深い絆を感じて暮らすということ。

そして土地は故郷、アイナと呼びぶそうです。

アイナとはお腹を満たすこと。

食べさせてくれる、栄養を与えてくれるのが故郷アイナ。

家族はそのアイナを大切にする責任があり、誰もが自分の役割の責任を理解し、

自分がグループの中でどんな役に立てるのかがはっきりしていたので物事はうまく行くとのこと。

人の責任、クレアナとはみんなのためにアフプアアの暮らしに貢献することに他なりません。

自分のクレアナが何であるかを理解し、お互いに協力し分かち合うシステムがアフプアアなのだそうです。

古き良き叡智。

そんな想いで日々カヌーを漕いでます(=島で暮らしてます)

☆参考記事

クレアナについて

クレアナ~伝えるという事 2020年9月

アフプアアについて

SHIPというプログラムに参加して 2019年4月

ハワイから帰ってきたカヌーについて

母島でカヌーを漕げるということ 2019年4月

ハワイの諺(ことわざ)に【島はカヌー、カヌーは島】という言葉があります。

この言葉に出逢ったのは20年前から小笠原で暮らしてからなので、

随分と前のことになる気がするのですが、

この言葉の意味に気付いたのはごくごく最近なのです。

カヌー(小笠原ではカノーという)という乗り物は、

誰かが一人猛烈に頑張ればいいわけではなくて、

みんなが同じ力、同じタイミングで漕ぐと、

一番早く進むという、とても面白い船です☆

まさにチームワーク。

いつも後ろでステア(舵取り役)をしていると、

前の5人の漕いでる状態がすぐわかって、

とても興味深いです。

ある時、父島友人の清水良さんが、

とても興味深い事を教えてくれました。

「俺はカヤックのガイドもしていて、カヌーも漕ぐんだけど、

二人乗りをガイドすることもある。

そんなたった二人ですら、

ピッタリ同じに漕ぐのは本当に難しいんだよ。

でもね、そんな時は、

ああだこうだ指示したり、

文句言ったりするんじゃなくて、

ただ淡々と目的地に向かって漕ぎ続けるといいんだよ。

何度も何度も。

継続して。

するとね、自然と漕ぎ手の呼吸ってのは自然と揃ってくる。

それがね、

面白いんだよ~。

それがシーマンシップさ!」

■そんな話を聞いていてから数年。

ハワイのネイティヴの教えを聞く機会があり、

その瞬間にピンと来たのです。

カヌーは島、島はカヌー!!

そうか!

日常生活、島の暮らしにも置き換えて喩えてるんだ☆

島というのも一つのカヌーと思って、

価値観が違う人、

想いや歓声の違う人、

色々あるけれど、

大事なのは指摘する事や、

相手を変えようとする事じゃなくて、

ただひたすら「島のみんなの幸せ」に向かって、

みんなで漕いでればいいんだ!!

大事なのは漕ぎ続ける事♪

そんな心理に気付いた瞬間、

冒頭のハワイの諺は、

僕の胸で強く光り輝くようになりました。

この言葉はカヌーだけでなく、

島だけでなく色んな場面で言えると思います。

会社、学校、地域、

そして地球全体を一つのカヌーと考えたらどうでしょうか?

以前、宇宙船・地球号という考えがありましたが、

まさにそれがこのカヌーの諺だったとは驚きです!

■ハワイの先住民の教えの中で僕の中にしっかりと落とし込まれているのは

「この島はカヌー、カヌーは島」以外に2つ。

もう一つはクレアナです。

クレアナとはハワイ語で責任、役割、権利を意味します。

ハワイアンスピリットでは自身のクレアナを常に意識していて、

自分が今どの立ち位置において、何をすべきかを常にフォーカスしていると感じました。

2つ目はアフプアアです。

ハワイにはアフプアアという考えがあるそうです。

それは単位土地区分の方法だけではなく、

住む人がお互いに分かち合い、支え合うライフスタイルとの事。

山から海へと広がる地形。

山の源流から続き、海に流れる川を中心とした大きな三角州のようなエリアを視野に入れて考えます。

そこに住む人はそこに自生するものは何でも利用することができるそうです。

しかし、他の地域のアフプアアの人は、

そこに住む人に頼まなければ何一つ取ることは許されなかったというのです。

世界の先住民同様ですが、ハワイアンにも本来、土地を所有する概念がないそうです。

あくまで土地は所有ではなく、管理するもの。

7世代先のことを考えて自分の住むアフプアアに深い絆を感じて暮らすということ。

そして土地は故郷、アイナと呼びぶそうです。

アイナとはお腹を満たすこと。

食べさせてくれる、栄養を与えてくれるのが故郷アイナ。

家族はそのアイナを大切にする責任があり、誰もが自分の役割の責任を理解し、

自分がグループの中でどんな役に立てるのかがはっきりしていたので物事はうまく行くとのこと。

人の責任、クレアナとはみんなのためにアフプアアの暮らしに貢献することに他なりません。

自分のクレアナが何であるかを理解し、お互いに協力し分かち合うシステムがアフプアアなのだそうです。

古き良き叡智。

そんな想いで日々カヌーを漕いでます(=島で暮らしてます)

☆参考記事

クレアナについて

クレアナ~伝えるという事 2020年9月

アフプアアについて

SHIPというプログラムに参加して 2019年4月

ハワイから帰ってきたカヌーについて

母島でカヌーを漕げるということ 2019年4月