今日はもう7日です。七草、七日正月です。7日にはこのあたりでは、玄関など外に飾ってある注連縄を片付ける日です。昔なら、オヤスといってわっこに作ったシメの中にお供えした、つまり神様を養ったごはん餅などを粥と炊いて食べたりしました。子どもたちは、三九郎のための1回目の松集めをしました。ところが、今日の町内は多くの家で松飾は飾ったままでした。わずかに外した家は、玄関先の脇に松に注連縄をくるくると巻きつけて、集めに来る子どもたちのために置いてありました。しかし、おそらく今日は集めにきません。マンションの町会では、11日に三九郎をするので、松飾を出しておいてくれと掲示がありましたので、11日の1回でしょう。昔は、14日が小正月(ワカドシともいいました)で、内飾り、つまり神棚や台所等に供えた松飾をおろして代わりに繭玉を飾りました。そして、20日がハツカ正月でと、1週間ごとに正月が段々と遠のき、節分を迎えたのでした。それが、今はどうでしょう。7日に松を外さないのは、内飾りなどないから14日まで飾っておくのだけれど、14日が祝日ではなくなり三九郎に日取りがあいまいになって、小正月の行事も訳がわからなくなってしまいました。14日の休みをなくしたとき、民俗学会は何も抵抗しませんでした。自然になくなるものは仕方ないにしても、小正月は行政的に廃止されたも同然となってしまったのです。14日の固定した祝日を廃止した役人は、地方の民俗的生活を何もわかっていなかったのでしょう。そんな連中が、伝統文化だとか国を愛する心だのと大上段に振りかぶってとなえるのですから、文化など育つわけがありませんし、民俗学会も何にも分かっていないのでしょう。かくて、正月はいつ終わったのかはっきりしないままに、1月は過ぎてゆくのです。

最新の画像[もっと見る]

-

南極に立った樺太アイヌ

4年前

南極に立った樺太アイヌ

4年前

-

2人の母を送ってー3

4年前

2人の母を送ってー3

4年前

-

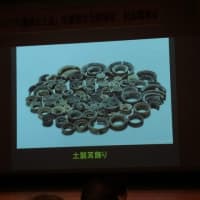

考古学少年ー完結編2

5年前

考古学少年ー完結編2

5年前

-

考古学少年ー完結編2

5年前

考古学少年ー完結編2

5年前

-

近況

5年前

近況

5年前

-

ようやく刊行

5年前

ようやく刊行

5年前

-

そばを打つ

6年前

そばを打つ

6年前

-

そばを打つ

6年前

そばを打つ

6年前

-

そばを打つ

6年前

そばを打つ

6年前

-

平城宮から京都御所へ

6年前

平城宮から京都御所へ

6年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます