最近、当ウェブログは「ゆかし 怪しい」「ゆかし 詐欺」といった検索ワードで

訪問されることが多くなっており、どうやらアブラハムが新しいサービスを開始し

テレビ広告を打っているため、不審に思って検索している人が多いようだ。

当ウェブログは詐欺ではなく単に自己利益の追求に過ぎないと見ているが、

確かにテレビ広告を見ると不審に思うような出来ではあると思う。

あれでは質の悪い顧客ばかり増えるであろうと他人事ながら気の毒ではある。

まず金融サービスに必要な品格や信頼感が醸し出されていないし、

(実際は必ずしもそうではないが、そうした印象を重視する業界である)

知性を漂わせてもいない。広告代理店に払う分をケチったのだろうか?

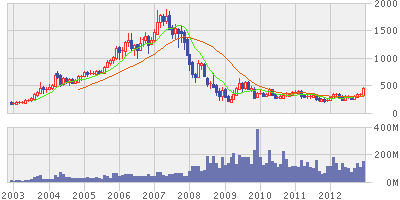

アブラハムは最初に富裕層向け広告本を出した翌年にリーマン・ショックが起き、

社長が週刊ダイヤモンドで日本株投資を嘲笑した直後にドル円が大反転し東証が急騰した。

余程運が悪いのか、もしくはマーケットに対する先見力に欠けるのかもしれない。

▽ こちらが証拠

社長以外にどのような人物が幹部なのか分からないが、

どうも企業理念と言うか倫理面において大いなる課題があるように思えてならない。

テレビ広告を見る限りでは以前と殆ど進歩がない印象を受ける。

↓ 参考

ゆかし(YUCASEE)は一体どうしたのか - ブランディング戦略があさっての方角に大暴投

http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/b439a8ee9262d34cc9aa77d62967cbfa

最近は海外ヘッジファンドへの直接投資を大発明であるかのように宣伝しているようだが

金融リテラシーのある者にとってはそれは素人同然のプロモーションであろう。

▽ 例えば有名どころではこちらを参照

▽ 金融業の内幕はこちらも良い

上掲書の著者の調査では、リーマン前でもファンドの平均パフォーマンスは凡庸で、

キャリートレードによる金利差益分でしかなかったと言う。

「いつかはゆかし」で文明開化の音がする(ゆかしメディア)

http://news.livedoor.com/article/detail/7117949/

平然とヨイショ記事を出してしまう神経が実に素晴らしい。

銀行の窓販で「このファンドはいかがですか?」と言っているのと同じである。

末尾を見ると、うまい具合に持ち上げてくれる書き手を実質的に雇ったようだ。

それでも所詮「過去の実績に頼っている」限界は隠せないが。

昨年であれば当ウェブログを見ていれば20%~50%程度は出ている筈なので

何故「10%はありえないなどという驚きの声が圧倒的」なのかさっぱり分からない。

記事の内容から見ると前よりは少し進歩しているような感じはあるものの、

矢張りCSRや企業倫理を根本から研究した方が良いのではないだろうか。

米ヘッジファンド苦戦 金融緩和強化を予測できず 12年の投資収益率6%どまり(日本経済新聞)

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM1201X_S3A110C1FF8000/

「いつかはゆかし」が持ち上げているヘッジファンドだが、現状はこの通り。

「ゆかしメディア」もこの程度の話は取り上げるべきでは?

レバレッジを失ったヘッジファンドはただの高コストファンドでしかない。

仕組みそのものの不透明さもあり、はっきり言って全く投資する意欲が湧かないのだが。

「いつかはゆかし」の問題点~海外ファンド積立で1億円を目指す?(ホンネの資産運用センター)

http://genuinvest.net/?eid=1880&PHPSESSID=2d172a19015c73a391514379c0f645c8

しかも「ホンネの資産運用セミナー」に鋭く突っ込まれている。

全くその通りですね。もっと厳しく言ってやった方が向こうのためになると思う。

結局テレビ広告の料金は「いつかはゆかし」にカネを払う顧客が負担しているのだ。

コスト面の指摘も重要で、「ゆかしメディア」では全く触れられない。

更にコメント欄ではこのような秀逸な指摘もあった。(素晴らしい)

>上記「15.84%の実績」は「ポートフォリオの一例」のようですね。こういう時は、「一例」ではなく、すべての提案ポートフォリオの「平均」を出さないと説得力はないですね。

> * ゆうき

> * 2013/01/01 12:56 AM

テレビ広告を打つ前にこの辺りの「不都合な真実」をディスクローズして欲しいものだ。

そうでなくてもアブラハムは綺麗な数字やうまい話しか表に出してこないので、

リアリストの立場としては何か隠しているのではないかと疑いたくなるところがある。

誰か、「いつかはゆかし」に加入して積み立てると同時に、

各種の海外ETFの積み立ても同時に行い、パフォーマンスを比較してくれないものか。

(勿論、コスト的に有利な後者にウエイトを置いた方が良いのは言う迄もない)

訪問されることが多くなっており、どうやらアブラハムが新しいサービスを開始し

テレビ広告を打っているため、不審に思って検索している人が多いようだ。

当ウェブログは詐欺ではなく単に自己利益の追求に過ぎないと見ているが、

確かにテレビ広告を見ると不審に思うような出来ではあると思う。

あれでは質の悪い顧客ばかり増えるであろうと他人事ながら気の毒ではある。

まず金融サービスに必要な品格や信頼感が醸し出されていないし、

(実際は必ずしもそうではないが、そうした印象を重視する業界である)

知性を漂わせてもいない。広告代理店に払う分をケチったのだろうか?

アブラハムは最初に富裕層向け広告本を出した翌年にリーマン・ショックが起き、

社長が週刊ダイヤモンドで日本株投資を嘲笑した直後にドル円が大反転し東証が急騰した。

余程運が悪いのか、もしくはマーケットに対する先見力に欠けるのかもしれない。

▽ こちらが証拠

| 『週刊ダイヤモンド』2012年 10/20号 |

社長以外にどのような人物が幹部なのか分からないが、

どうも企業理念と言うか倫理面において大いなる課題があるように思えてならない。

テレビ広告を見る限りでは以前と殆ど進歩がない印象を受ける。

↓ 参考

ゆかし(YUCASEE)は一体どうしたのか - ブランディング戦略があさっての方角に大暴投

http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/b439a8ee9262d34cc9aa77d62967cbfa

最近は海外ヘッジファンドへの直接投資を大発明であるかのように宣伝しているようだが

金融リテラシーのある者にとってはそれは素人同然のプロモーションであろう。

▽ 例えば有名どころではこちらを参照

| 『ヘッジホッグ―アブない金融錬金術師たち』(日本経済新聞出版社) |

▽ 金融業の内幕はこちらも良い

| 『なぜ、アメリカ経済は崩壊に向かうのか―信用バブルという怪物』(チャールズ・エリス,日本経済新聞出版社) |

上掲書の著者の調査では、リーマン前でもファンドの平均パフォーマンスは凡庸で、

キャリートレードによる金利差益分でしかなかったと言う。

「いつかはゆかし」で文明開化の音がする(ゆかしメディア)

http://news.livedoor.com/article/detail/7117949/

” ■「いつかはゆかし」の衝撃

日本最大の海外投資助言会社のアブラハム・プライベートバンクは10月22日、海外積立投資支援サービス 「いつかは ゆかし」の提供を開始した。日経ビジネスに掲載された「世界トップファンドに月5万円から積立をして、老後の1億円を貯める」というコンセプトに、世間は騒然となった。

このサービスが話題を呼ぶのには理由がある。世界には年利10%以上の実績のある海外ファンドが豊富にあることを知っている日本人が少ないため、「驚き」をもってこのサービスがむかえられているのだ。インターネット上では、「10%はありえない」などという驚きの声が圧倒的だ。

〔中略〕

週刊文春によれば、アブラハム・プライベートバンク株式会は日本で唯一、個人投資家でも海外ファンドを直接購入できるようにサポートするビジネスモデルを確立したパイオニアとされ、既に数千人の顧客がいる。

■世界ファンドランキング第100位でも、年利16%の実績

実は、日本人が投資助言会社を通じて海外ファンドを直接購入できるようになったのはほんの5年前から。では、どんな海外ファンドがあるのか?海外の著名金融専門誌バロンズによると、第100位のファンドですら16%以上の年利を出している。

〔中略〕

その状況に対して、アブラハム・プライベートバンクの「いつかはゆかし」は、いままで日本人が甘んじていた低金利状態が実はガラパコス環境であったことを公衆の目にさらしてしまった。いうなれば、金融鎖国の日本人の目の前に「海外ファンド」をダイレクトに持ってきた「黒船」といえる。週刊ダイヤモンド2011年10月号(「日本を見捨てる富裕層」)によると、アブラハム・プライベートバンク社の会員の投資助言実績は年率13.94%と報じている。

■「いつかはゆかし」の中身とは?

海外投資コンサルティングでは助言会員に年率13.94%実績のファンドを提案してきた同社だが、「いつかはゆかし」の顧客には年利10%程度の実績のあるポートフォリオを同社は提案していく模様だ。

ただし、年利10%以上はあくまで過去の実績であるため、将来の年利が保証されるわけではないが、アブラハム・プライベートバンク株式会社は富裕層を中心に400億円以上の助言実績があり、そのノウハウを一般投資家に提供していきたいとの考え。

〔中略〕

同社HPのQ&Aの「世界トップファンドの選び方について教えてください」にはこのような回答がある。

----------------------------------------------------------------------------

「私たちは「アブラハムだけが目利きで優良ファンドが分かる」という主観的な立場を取っていません。

私たちが特に重視しているのは、世界で著名なファンド・ランキングやファンド・アナルシスなどの世界的な評価機関の客観的な結果です。

私たちは、「私たちだけが知っている秘密のファンドを紹介する」というスタンスではなく、「プロ(機関投資家)の間で評価が高いけれども、今まで個人投資家はアクセスできなかった有名海外トップファンド。それに小額から投資できる仕組みを作ることで、 個人投資家を豊かにしたい」というスタンスでファンド選別をしています。従い、世界ランキング上位のファンドへの投資を中心に助言をしています。

----------------------------------------------------------------------------

ここにあるとおり、世界トップランキングのヘッジファンドの運用次第ということになる。もちろん会社員が仕事の片手間で自分で相場をいじるよりも何万倍も勝率が高く、安心であることは間違いないが、いくら天才運用会社でも損をすることはある。

この点、同社資料によると「10年以上安定してリターンを出した実績のあるファンドを選び、過去実績が出てないファンドは選ばない方針」と回答している(ソース:ガラパコス資産運用からの脱出) 将来を予測できない「神ならぬ人間」としては、過去実績しか頼るものが無いのが事実。

そういう意味では、過去実績が劣悪な日本の金融商品を買うよりも、確率論的に言えば、過去実績の高い海外ファンドを購入する方が合理的であるとはいえるだろう。

〔中略〕

週刊文春によると、一部の海外ファンドは人気が高いため、日本の大手証券会社も取り扱っている。ただし、海外ファンドは通常、日本で投資信託の形にされる。その過程で日本の証券会社(販売会社)の手数料が乗るため、最終的に投資家の手元に残るリターンは減ってしまう。具体的にはある海外ファンドを買おうとすると日本の証券会社に4%。間に入る外資系証券会社に2%を取られてしまうという。

逆に、アブラハム・プライベートバンク株式会社のような投資助言会社を活用して直接海外ファンドを購入すれば、販売手数料をカットでき、投資助言手数料0.945%のみの負担ですむ。この差は大きい。

〔中略〕

■日本人の老後不安をなくすことで、日本を明るくしたい

アブラハム・プライベートバンク株式会社の高岡社長は、「国や企業に頼れない時代。1億円は富裕層だけのものではなく、すべての日本人があたりまえに手に入れるものであって欲しい。老後の不安をなくすことで日本人を明るくしたい。」と語る。「いつかはゆかし」のメインターゲットは、団塊ジュニア世代の1,000万人。高岡社長もおなじく団塊ジュニア世代で、「自分と友達に必要なものだから創った」とのこと。

アブラハム・プライベートバンク株式会社は、「いつかはゆかし」発売にあわせて、平日は夜8:00まで、土曜日も営業日にするなど、業務時間を変更した。「日本の銀行は15時に閉まるので、会社員には使いづらい。でも、当社は仕事帰りの会社員が相談しやすいように営業時間を拡張した。日本の金融の常識に挑戦していきたい。」とのこと。

この世に確実なものはないが、日本よりも格付けの高い国で、日本の金融商品よりも実績の高い商品に、毎月リスクを抑えた海外積立投資をしていくこの「いつかはゆかし」。「いつかはゆかし」がガラパコス化した日本人の資産運用の常識を変えることだけは、間違いないだろう。

初出 海外投資新聞

編集委員:琢磨 武裕

東京大学卒、米ミシガン大学MBA。三菱銀行(現 三菱UFJ銀行)入社後、ロサンゼルス支店長・執行役員などを歴任。

編集委員:松室 哲生

元ダイヤモンド社代表取締役専務。「週刊ダイヤモンド」編集長などを歴任。”

平然とヨイショ記事を出してしまう神経が実に素晴らしい。

銀行の窓販で「このファンドはいかがですか?」と言っているのと同じである。

末尾を見ると、うまい具合に持ち上げてくれる書き手を実質的に雇ったようだ。

それでも所詮「過去の実績に頼っている」限界は隠せないが。

昨年であれば当ウェブログを見ていれば20%~50%程度は出ている筈なので

何故「10%はありえないなどという驚きの声が圧倒的」なのかさっぱり分からない。

記事の内容から見ると前よりは少し進歩しているような感じはあるものの、

矢張りCSRや企業倫理を根本から研究した方が良いのではないだろうか。

米ヘッジファンド苦戦 金融緩和強化を予測できず 12年の投資収益率6%どまり(日本経済新聞)

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM1201X_S3A110C1FF8000/

”【ニューヨーク=川上穣】金融市場で存在感を誇るヘッジファンドの不振が続いている。2012年の投資収益率は約6%と、米国株の市場平均の上昇率(約13%高)の半分以下にとどまった。日米欧の金融緩和や、米国の「財政の崖」問題などに伴う変化を読み切れなかったのが原因だ。高い収益を求めてファンドに振り向ける資金を増やしてきた年金基金の思惑も外れ、予定利回りの引き下げなど対応を迫られている。

ヘッジファンドの運用成績が市場平均に届かないのは、09年から4年連続。米調査会社ヘッジファンド・リサーチ(HFR)によると、12年に苦戦が目立ったのが世界の為替や株式、債券に資金を投じる「マクロ戦略」のファンドだった。運用成績は通年でマイナスに沈んだ。「米連邦準備理事会(FRB)の金融緩和強化を予測できず、その後の株高に乗り遅れた」。米西海岸に拠点を構えるファンド大手のトップはこう反省する。

ヘッジファンドにはかつて、1990年代の英ポンド売りで大もうけした著名投資家ジョージ・ソロス氏のように大胆なポジションで高い収益を上げる「巨頭」がいた。一般に買いと空売りを組み合わせ、どんな環境でもプラスの収益を目指す姿勢が注目を集めていた。

だが今は「(収益の源泉である)レバレッジ(借り入れ)も十分にできず、ファンド間の競争も激しい」。ソロス氏と並ぶファンド業界のスターだったジュリアン・ロバートソン氏は昨年、米メディアに後進の世代が直面する問題について語った。

一般に投資家から年率2%の運用手数料と、20%の成功報酬を受け取ることで知られるが、運用不振が長引き「法外な手数料はもはや正当化できない」(米プリンストン大のバートン・マルキール名誉教授)との声も漏れる。

ファンドの不振は巨額の運用資金を振り向ける年金マネーの苦戦に直結する。年金運用の助言を手がけるタワーズ・ワトソンの調べによると、米年金基金ではヘッジファンドや不動産など「代替投資」の運用比率が11年時点で約25%。5年前の06年から9ポイント上昇。一方で株式は44%と、同16ポイント低下し、ファンドへの比重を高めてきた。全米最大の公的年金、カリフォルニア州職員退職年金基金(カルパース)は代替投資の比率が3割に迫る。

米年金基金が、毎年想定する予定運用利回りは約7~8%。08年の金融危機後は米国など先進国で金利が歴史的な水準まで低下し、債券など従来の伝統資産だけでは安定した収益の確保が難しくなった。こうした中で、運用手腕の高さが評価されてきたファンドに頼らざるを得なくなっていた。

〔中略〕

カルパースでは09年に1億ドルだったインフラ投資が11年には7倍に増えた。ただこうした投資先は、株式のように好きなときに売買できない流動性リスクを抱える。一定の運用利回りが見込めても、周縁の投資にとどまらざるを得ない。

運用成績の低迷を受けて、米イリノイ州教職員退職年金基金など予定利回りの引き下げに動く基金もある。この場合は年金加入者に積立額引き上げなどのしわ寄せが及ぶ。年金基金にとって避けたいシナリオだが、低金利やファンド不振で思い切った決断を迫られつつある。”

「いつかはゆかし」が持ち上げているヘッジファンドだが、現状はこの通り。

「ゆかしメディア」もこの程度の話は取り上げるべきでは?

レバレッジを失ったヘッジファンドはただの高コストファンドでしかない。

仕組みそのものの不透明さもあり、はっきり言って全く投資する意欲が湧かないのだが。

「いつかはゆかし」の問題点~海外ファンド積立で1億円を目指す?(ホンネの資産運用センター)

http://genuinvest.net/?eid=1880&PHPSESSID=2d172a19015c73a391514379c0f645c8

”アブラハム・プライベートバンク株式会社が「いつかはゆかし~海外ファンドお取り寄せ長期積立」というサービスのテレビCMを放映していたので、ウェブサイトを見てみた。

「いつかはゆかし」のウェブサイトによると、月5万円の海外ファンド積立という手法で、年利10%で30年間運用し、金融資産1億円を「目指せる」とのこと。しかし、実際は、コンスタントに年利10%の運用をするファンドを事前に選択することは不可能だと思われる(結果的に一定期間に渡って10%を生み出したファンドはたくさんあるだろうが)。

「いつかはゆかし」の最も大きな問題は、海外ファンドが国内ファンドよりも優秀であるという幻想をふりまいている点だ。ウェブサイトでは、「海外には年利10%以上の優良ファンドが豊富に存在しています。第100位のファンドでも16%の好成績というデータが出ています」と書かれているが、単純にファンドの数が多ければ、年利10%以上のファンドの数も多いのは当然だろう。

「いつかはゆかし」は、投資助言を得るだけで入会金(19800円)や投資助言料(資産の0.945%)という高額な料金が請求されることになる。1800万円プレゼントキャンペーンやテレビCM放映を行えるのも納得だ。”

しかも「ホンネの資産運用セミナー」に鋭く突っ込まれている。

全くその通りですね。もっと厳しく言ってやった方が向こうのためになると思う。

結局テレビ広告の料金は「いつかはゆかし」にカネを払う顧客が負担しているのだ。

コスト面の指摘も重要で、「ゆかしメディア」では全く触れられない。

更にコメント欄ではこのような秀逸な指摘もあった。(素晴らしい)

>上記「15.84%の実績」は「ポートフォリオの一例」のようですね。こういう時は、「一例」ではなく、すべての提案ポートフォリオの「平均」を出さないと説得力はないですね。

> * ゆうき

> * 2013/01/01 12:56 AM

テレビ広告を打つ前にこの辺りの「不都合な真実」をディスクローズして欲しいものだ。

そうでなくてもアブラハムは綺麗な数字やうまい話しか表に出してこないので、

リアリストの立場としては何か隠しているのではないかと疑いたくなるところがある。

誰か、「いつかはゆかし」に加入して積み立てると同時に、

各種の海外ETFの積み立ても同時に行い、パフォーマンスを比較してくれないものか。

(勿論、コスト的に有利な後者にウエイトを置いた方が良いのは言う迄もない)