(随時更新?)

お寿司屋さんの「現場で」働いている方々を観ると、比較的細い人が多い印象の共通項がある事に気付いた。

無論立ち仕事でハードという事もあるが、

それは焼き鳥屋さんでも、とんかつ屋さんでもそうなワケで・・・

きっと賄いとかで酢飯を食べる機会?や味を観る時に酢を摂取する機会が一般の人よりは確実に多いのではないか?

ということと、

自分が酢飯を食べた翌日ってなんだか身体が軽い気がする事が多かった。

酢が体に良い事はそりゃ知ってはいたのだが、こんなに同じ事が起き続けるか?ってぐらい自身で色々作っていて回数を重ねて解かった事だったので、

もしかしたら酢飯には何か解からない美容や健康への効果・効能があるの?か?も?しれないと考え、少し続けてみようと思った。

勿論、酢飯には塩とか砂糖も使うので(←砂糖は赤酢とか江戸前なら入れなくてもいいのかもしれないが)、大量に食べ続けると、今度は血圧がヤバそうなので、あくまでも適度な量だが作っておく。

野菜室ならそんなに直ぐには硬くならないから。

最初から洋食とかに添える事はハードルが高いので笑、先日覚えた煮た油揚げを裁断して混ぜ込んで少し馴染ませる、お稲荷さん。

(冷蔵庫で少し馴染ませると、一体感が出来上がる!!=やはり寿司は「なれずし」が原型だと身をもって解かる瞬間がこの馴染ませる瞬間がある)

梅酢を使わない紅生姜を効かせてみた。

鰹の手ごねを少し馴染ませたもの。

恐らく大事な事なので繰り返すが(冷蔵庫で少し馴染ませると、一体感が出来上がる!!=やはり寿司は「なれずし」が原型だと身をもって解かる瞬間がこの馴染ませる瞬間がある)

酢飯に砂糖が入っているので、タレに砂糖は入れず、(イギリス料理のように)食べる時に・食べる人が・入れたい分量だけ、

醤油を少々タラっとかけながら・・・

忙しかったので茹でエビと酢飯。

酢が飛びそうなら、酢漬けの生姜を(←ガリと同じだよな)。

素材を活かした調理法の山海の幸ならばほぼなんでも合うし、これで成立をしてしまう。

『酢飯が無い時』

普通のご飯を炊いた後、冷凍臭→レンジで温めた時のニオイが苦手で、うちはタッパに入れ野菜室へ入れておくのだが、

適当に寿司酢を作って(←なんどもやっていれば大体自身の好みって解かるじゃん?失敗した所で調味料を足すか、酢飯を翌日にまわせばいいだけだし)、ご飯と混ぜ

このままご飯と混ぜただけでは馴染まないので、

関西では酢飯を蒸す、蒸し寿司ってのがあるから(つまりリベイクが原型なのではないかと・・・だから西へ行く程、酢飯が苦手が多く、醤油が甘くなるのだろうか?)、

サッと僅かにレンチン。

混ぜて、熱で酢が飛んでいたら、『適宜』足す。

初鰹(←もう違うか・・・)などと合わせてみる。

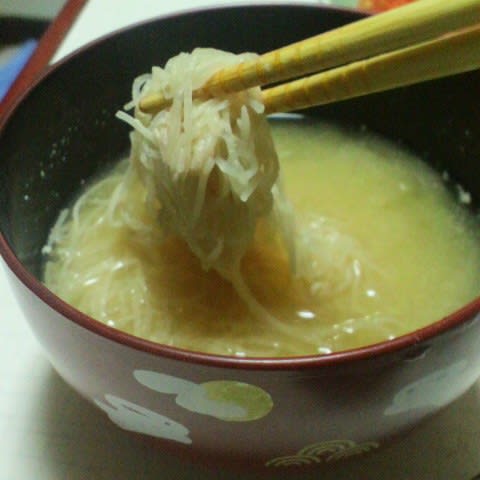

写真を観ると、一見野菜が少なそうだが、刺し身に付いてきた大根のツマを味噌汁に。

(これで秋田の「超」美味しい味噌は使い切った・・・)

酢飯を食べていて気付いたことが、酢飯にすると、

カツレツとか、ハンバーグとか、唐揚げとか、餃子とか、あまり油脂分が多い外国風なおかずよりも、

必然的にヘルシーな和食のおかずになっていくんだなーって。

(海に囲まれた島国らしく、魚系が合うというか・・・焼き鯖寿司とかでもいいだろうし、シメた刺身でもいいだろうし、北陸風の押せ寿司でもいい)

いずれにしても全体的に食べ終わった後、ヘルシーなんだ。

偶々、このところ、色々な料理やデザートを作っていたので、まだ結果は出ていないが、

偶にカレーとか、どうしても酢飯は合わないだろってモノもあるので・・・

食事というか食べたいモノにこだわらずに毎日和食だったら、凄まじく健康的になりそう・・・!!

・しかも無理をせず・・・

・料理の腕も上がって・・・

塩分を野菜を摂取する事で、和食にありがちな余計な塩分をカリウムが輩出をしてくれるし、昔の人々から受け継がれ、研鑽を重ねられ、余計なモノは削ぎ落されてきた「知恵」っていろいろ考えられているのかもしれないなーって事に気付いた・・・

『寿司のまとめ』

折角だから、(自分で何をやったか忘れているものもあると思うので)少しだけれど様々なアイデアの酢飯の使い方もまとめておこうかな。

※以前も大変な思いをして1回まとめたが何処へ行ってしまったか解からなくなったのと(←トリッキーなタイトルを付け過ぎた!)、あれから随分増えた気がしたから。

↓

・きざみ油揚げの稲荷寿司(でバランスを学ぶ)。

・茹でイカの寿司。

・変わりダネ寿司。

・富山のおせ寿司『風』を(色々)学んでみる。

・鰹のタタキで手ごね寿司とキチンと揉み込む事について。

・もう2度とやらぬ(何色もの)牛乳パックチラシ。

・蛸チラシ丼なんつって。

・焼き鯖寿司の皮と身どちらから焼くかに決着を?秋刀魚とか色々失敗し勉強

・山菜チラシ。

・余った酢飯から深淵なる野菜寿司の世界へ

・手ごね寿司を改めて勉強し直す。

・「いなりずし」についての勉強

・やらかした鮭チラシ。

・いろいろな寿司(←上のオレンジ色と同じ)

・魚粉を使いW鰹の寿司。

・〆アジで押し寿司

・貝の酢の物からチラシ寿司へ。

・一皿を取り分けて鰹タタキの手ごねずし

・さんまの寿司

・神の味、白子寿司

・牛の寿司

・「遊び心」で、玉子鮓?。

・貝の酢の物からチラシ寿司へ。

・椎茸の可能性を探したくて。

・ここでは様々な押しずしを考察していきたい。(←あまり更新をしていない)

・パックの刺身で手巻き。

・1500度のバーナーで炙り。

・牡蠣の握りを『通』好みにアレンジ。

・5枚おろし、ヒラメ

・太刀魚で、基本的な事を色々とやってみた。

・大村ずし(ミニ)で、レベルUP!!

・穴子の下処理だけ:覚書

・金目鯛を捌き、湯引き無しと食べ比べ・・・!!。

・アオヤギと赤貝のヒモの刺身とヅケ。

・短縮スモークサーモンを遂に。

・いきなり100%を目指さずに「ポン酢」と「マスタード」作り

・アン肝の下ごしらえを勉強してみた!!

・アン肝

・寿司を握る練習。

・(同量の)漬けダレ6段活用。

・和食たべようぜ?1

・和食たべようぜ?2

・酢飯の分量(備忘録)(←個人的な目安なので絶対ではない+αで酢を足す)

※いろいろなものシリーズや、(そんなに行っていないけれど)西の方で食べ歩いた地方の寿司は除いてあります。

※多少抜け落ちもあるかもしれないが見付け次第「随時更新」ってことで。

(もう無理限界・・・)

※これをまとめていて、(「焼き串の専門書」とかを読むと)焼き鳥の串に近年バリエーションが更に増えてきたが、焼き串も寿司も、双方結構「自由度が高い」ような気がした・・・

オマケ

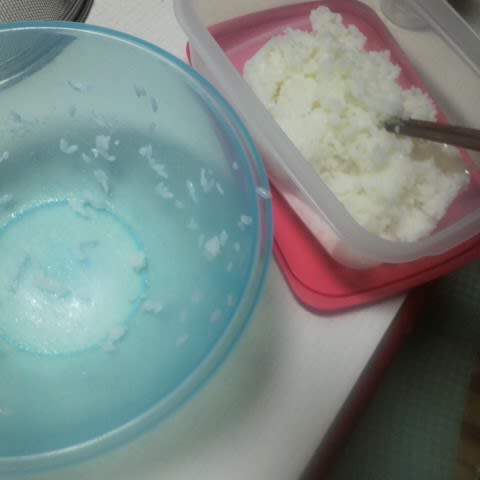

保存をしておくなら、ボウルで作らないで、そのままタッパで作ればいいんだよな・・・

(こだわらないし、横着なので酢(大2)と調味料(砂糖大1:塩小半)を入れて計測すると170gになったから、いつものように炊いたご飯を350g足すと、170g+350g=520gってことでいいな・・・+αで酢を好みで足すとして)

うん、やっぱり口径が広いこのタッパの方が団扇であおぐ時にあおぎ易いので冷めるのも早い気がする・・・

どうしても薩摩揚げが食べたかったので幕末のチラシみたいに薩摩げと合わせる(↑上記リンク:山菜チラシにアレンジをしたもの)。

(少しいいアソートになっているやつを切って)

薩摩揚げだから生姜にしようか?迷ったが(カラシだと酢飯が死にそうだし)、薩摩揚げも魚肉なので山葵と、

(但し、薩摩揚げに塩気があるので「醤油は無し」)

アクセントに梅酢で漬けない紅生姜(ほぼガリだけれど)を。

すげー、満足。

明日が楽しみだ。

明日身体がラクになっているといいな・・・

少し料理を作るのを減らすので(←多分)、今後どうなるか、ここで報告?(するかも)

※ただ酢飯は塩気や砂糖も入るので、野菜のカリウムで排出をするようにしたいと思う!!!

偶には肉も食べないとな・・・

市販のよく売られている合鴨のブラックペッパーで味を付けたモノを乗せただけ。

(燻製の方は流石に寿司飯に合わせる気にはなれなかったので・・・)

※残り少なかったし、丼に移すと、又、洗い物が1つ増えるので、そのまま弁当みたくした。

やはり、買ってきて即乗せただけだと、馴染まないので「深み」という化学反応が無いから、ツマンナい味になるなー・少し切って混ぜ合わせ、30分でもおいて馴染ませればよかった・・・

(空腹過ぎていて・・・)

(※あと回転寿司の合鴨のイメージに引っ張られ過ぎたというか・・・)

胡椒や唐辛子等の辛味は『痛覚』で山葵は『嗅覚』に作用をする『別物』だから、

一応、又違った「引き算」に近いよりサッパリさせるキレを出す為、山葵を乗せたのだが、最初カラシにしようか?迷ったけれど、やはりカラシだと寿司飯が死ぬかなぁーって考え、なんでも合う山葵にしておいた。

『赤酢について』

本当は砂糖を入れたくないが、

江戸前みたいに赤酢を使ったり出来るといいんだけれど、そうすると普通の酢と両方揃えないとならないからなー

・サーソンのモルトビネガーもあるし、

・ワインビネガーも酸化防止剤が入っているので中々使わないで余っているし

・バルサミコもなんか合わないし

・白バルサミコなんて高級過ぎて使わないでほぼダメにしてしまった。

これ以上、増やすのは・・・もう少し寿司という食文化に造詣が深くなってからにしようかな・・・

本当は赤酢が欲しいのだが。

↓

で、赤酢について少し調べてみると、

・酒粕で作る

・現代は希少だが江戸時代はコストが米酢よりかからなかった

・アミノ酸が豊富

・まろやかで、ツンとした酢特有の刺激が少ない。

・コクがある。

成程、コクがあるから砂糖を入れなくてもいいのね・・・、へ~・・・

1つ学べた。

酢をキチンと効かすと、やはり寿司の原型である「なれずし」の発酵に近くなるから、より真実に近付く気がする・・・

現代のチェーン店はキンパみたいにオニギリっぽくなっている事が多い(酢が飛んでいる?)。

折角、発酵の一体感が旨味にもなるのに、自らそれを捨てるなんて勿体ないなーって。

↓

一体感なんだよ、安かろうが高かろうが「本物の寿司」は、「なれずし」が原型だからやはり一体感。

(好きなるか?どうか?は別として)、いつか赤酢を砂糖なしで使ってみたい!!

(ベタだが酢の物と、あと和風のかカルパッチョみたいなのも作ってみたいな)

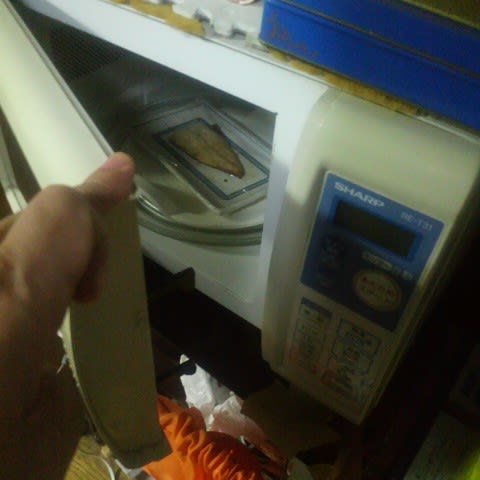

塩鯖の焼き魚が余っていたので

超軽くレンチンして

鯖は尾っぽの方はあまり中骨は無いけれど、背の場合も想定して中骨がある中央を切り取ってしまうのも手

(だから軽くレンチンをしてみた、あまり冷蔵庫でカチカチだと身割れしたら嫌だなって、温め過ぎても割れるのだろうが・・・)

焼き鯖寿司として、長細く並べ、(梅酢を使わない紅生姜)を置き(←本当はご飯に混ぜた方が鯖の旨味が含まれた油脂分がご飯に移り易い)、

酢飯を置き

巻いて輪ゴムで留めるか重石をして寝かし馴染ませる。

(この寝かして馴染ませる時間の如何によって味が3段階近く変わる)

まぁ、余っているモノで作ってなんとか・・・

醤油と山葵を付けると、より本格的さが増す。

(チラシや手ごねも含め)この要領で、薩摩揚げでも野菜寿司でもなんでも寿司になるんじゃないかなぁ?

『結果』

その後、俺を久しぶりに観た人がシュっとなったと言っていたから多少は効果があったのかな?

他の料理も作ってそれも試していたので、ガチガチにヘルシーな和食だけってワケにもいかなかったら自身では解からないが

(一緒に野菜を摂取してカリウムで塩分を排出しているとはいえ、長い目で観た時にそれでも少しは毎食の主食で塩と砂糖も摂取する事になるので、『適度に』しておかないと今度は血圧とか関りそうなので)

4日続けた後だっただけに、まぁそうなのかも。

『オマケ①』

便利そうな事シリーズにも書いておいたが、どうしてもつい身体がボウルで酢飯を作ろうとしてしまうんだよなー

タッパで作ればその日食べ終わって移動した後、ボウルを洗わなくて済むのに・・・

なんてミスなんだ・・・

(特に疲れている時は、思考が停止をしているから、ボウルで作ってしまう)

本当に気を付けないと・・・

あと、その後スイーツを作る勉強をしていたので、あまり酢飯の効果は感じられなかった・・・

やはり砂糖や甘いものは露骨に(しかも瞬時に)太る・・・

(野菜喰おうっと・・・)

『オマケ②』

私は冷凍臭がするのが嫌なのでタッパに入れ野菜室へ入れておくのだが、

※ご飯が少量で硬く冷たかったら水を少しかけてレンチンし

(レンジまではOK、冷凍臭+レンジだとちょっと・・・食べれば食べられるが、出来れば自然に近い方が人間にとって良いワケで・・・)

少量だから計測をしていないので敢えて少し薄めに作った寿司酢をかけて、

どうせ薄いだろうから味をみて足りない分の酢を足して丁度良くし。

(薄い分には足せるが、濃い分には引けない)

冷ましておいて、具を乗せる。

山葵などを添えても雰囲気が出る・・・

でも、やはり混ぜて少しおいてなじませないと、一体感が出ないんだよなー

そういう場合は塩気も立つし

素材を活かす事が好きな薄味の私が作っても和食ってどうしても塩気が多いので、塩気が立ってしまう場合は、塩分を摂取する部分が増える事に変わりはないのだが、TKGにすると食べ易くなる。

(自分で食べるんだし・・・)

後は野菜を食べてカリウムで摂取した塩気を輩出すること!!

お寿司屋さんの「現場で」働いている方々を観ると、比較的細い人が多い印象の共通項がある事に気付いた。

無論立ち仕事でハードという事もあるが、

それは焼き鳥屋さんでも、とんかつ屋さんでもそうなワケで・・・

きっと賄いとかで酢飯を食べる機会?や味を観る時に酢を摂取する機会が一般の人よりは確実に多いのではないか?

ということと、

自分が酢飯を食べた翌日ってなんだか身体が軽い気がする事が多かった。

酢が体に良い事はそりゃ知ってはいたのだが、こんなに同じ事が起き続けるか?ってぐらい自身で色々作っていて回数を重ねて解かった事だったので、

もしかしたら酢飯には何か解からない美容や健康への効果・効能があるの?か?も?しれないと考え、少し続けてみようと思った。

勿論、酢飯には塩とか砂糖も使うので(←砂糖は赤酢とか江戸前なら入れなくてもいいのかもしれないが)、大量に食べ続けると、今度は血圧がヤバそうなので、あくまでも適度な量だが作っておく。

野菜室ならそんなに直ぐには硬くならないから。

最初から洋食とかに添える事はハードルが高いので笑、先日覚えた煮た油揚げを裁断して混ぜ込んで少し馴染ませる、お稲荷さん。

(冷蔵庫で少し馴染ませると、一体感が出来上がる!!=やはり寿司は「なれずし」が原型だと身をもって解かる瞬間がこの馴染ませる瞬間がある)

梅酢を使わない紅生姜を効かせてみた。

鰹の手ごねを少し馴染ませたもの。

恐らく大事な事なので繰り返すが(冷蔵庫で少し馴染ませると、一体感が出来上がる!!=やはり寿司は「なれずし」が原型だと身をもって解かる瞬間がこの馴染ませる瞬間がある)

酢飯に砂糖が入っているので、タレに砂糖は入れず、(イギリス料理のように)食べる時に・食べる人が・入れたい分量だけ、

醤油を少々タラっとかけながら・・・

忙しかったので茹でエビと酢飯。

酢が飛びそうなら、酢漬けの生姜を(←ガリと同じだよな)。

素材を活かした調理法の山海の幸ならばほぼなんでも合うし、これで成立をしてしまう。

『酢飯が無い時』

普通のご飯を炊いた後、冷凍臭→レンジで温めた時のニオイが苦手で、うちはタッパに入れ野菜室へ入れておくのだが、

適当に寿司酢を作って(←なんどもやっていれば大体自身の好みって解かるじゃん?失敗した所で調味料を足すか、酢飯を翌日にまわせばいいだけだし)、ご飯と混ぜ

このままご飯と混ぜただけでは馴染まないので、

関西では酢飯を蒸す、蒸し寿司ってのがあるから(つまりリベイクが原型なのではないかと・・・だから西へ行く程、酢飯が苦手が多く、醤油が甘くなるのだろうか?)、

サッと僅かにレンチン。

混ぜて、熱で酢が飛んでいたら、『適宜』足す。

初鰹(←もう違うか・・・)などと合わせてみる。

写真を観ると、一見野菜が少なそうだが、刺し身に付いてきた大根のツマを味噌汁に。

(これで秋田の「超」美味しい味噌は使い切った・・・)

酢飯を食べていて気付いたことが、酢飯にすると、

カツレツとか、ハンバーグとか、唐揚げとか、餃子とか、あまり油脂分が多い外国風なおかずよりも、

必然的にヘルシーな和食のおかずになっていくんだなーって。

(海に囲まれた島国らしく、魚系が合うというか・・・焼き鯖寿司とかでもいいだろうし、シメた刺身でもいいだろうし、北陸風の押せ寿司でもいい)

いずれにしても全体的に食べ終わった後、ヘルシーなんだ。

偶々、このところ、色々な料理やデザートを作っていたので、まだ結果は出ていないが、

偶にカレーとか、どうしても酢飯は合わないだろってモノもあるので・・・

食事というか食べたいモノにこだわらずに毎日和食だったら、凄まじく健康的になりそう・・・!!

・しかも無理をせず・・・

・料理の腕も上がって・・・

塩分を野菜を摂取する事で、和食にありがちな余計な塩分をカリウムが輩出をしてくれるし、昔の人々から受け継がれ、研鑽を重ねられ、余計なモノは削ぎ落されてきた「知恵」っていろいろ考えられているのかもしれないなーって事に気付いた・・・

『寿司のまとめ』

折角だから、(自分で何をやったか忘れているものもあると思うので)少しだけれど様々なアイデアの酢飯の使い方もまとめておこうかな。

※以前も大変な思いをして1回まとめたが何処へ行ってしまったか解からなくなったのと(←トリッキーなタイトルを付け過ぎた!)、あれから随分増えた気がしたから。

↓

・きざみ油揚げの稲荷寿司(でバランスを学ぶ)。

・茹でイカの寿司。

・変わりダネ寿司。

・富山のおせ寿司『風』を(色々)学んでみる。

・鰹のタタキで手ごね寿司とキチンと揉み込む事について。

・もう2度とやらぬ(何色もの)牛乳パックチラシ。

・蛸チラシ丼なんつって。

・焼き鯖寿司の皮と身どちらから焼くかに決着を?秋刀魚とか色々失敗し勉強

・山菜チラシ。

・余った酢飯から深淵なる野菜寿司の世界へ

・手ごね寿司を改めて勉強し直す。

・「いなりずし」についての勉強

・やらかした鮭チラシ。

・いろいろな寿司(←上のオレンジ色と同じ)

・魚粉を使いW鰹の寿司。

・〆アジで押し寿司

・貝の酢の物からチラシ寿司へ。

・一皿を取り分けて鰹タタキの手ごねずし

・さんまの寿司

・神の味、白子寿司

・牛の寿司

・「遊び心」で、玉子鮓?。

・貝の酢の物からチラシ寿司へ。

・椎茸の可能性を探したくて。

・ここでは様々な押しずしを考察していきたい。(←あまり更新をしていない)

・パックの刺身で手巻き。

・1500度のバーナーで炙り。

・牡蠣の握りを『通』好みにアレンジ。

・5枚おろし、ヒラメ

・太刀魚で、基本的な事を色々とやってみた。

・大村ずし(ミニ)で、レベルUP!!

・穴子の下処理だけ:覚書

・金目鯛を捌き、湯引き無しと食べ比べ・・・!!。

・アオヤギと赤貝のヒモの刺身とヅケ。

・短縮スモークサーモンを遂に。

・いきなり100%を目指さずに「ポン酢」と「マスタード」作り

・アン肝の下ごしらえを勉強してみた!!

・アン肝

・寿司を握る練習。

・(同量の)漬けダレ6段活用。

・和食たべようぜ?1

・和食たべようぜ?2

・酢飯の分量(備忘録)(←個人的な目安なので絶対ではない+αで酢を足す)

※いろいろなものシリーズや、(そんなに行っていないけれど)西の方で食べ歩いた地方の寿司は除いてあります。

※多少抜け落ちもあるかもしれないが見付け次第「随時更新」ってことで。

(もう無理限界・・・)

※これをまとめていて、(「焼き串の専門書」とかを読むと)焼き鳥の串に近年バリエーションが更に増えてきたが、焼き串も寿司も、双方結構「自由度が高い」ような気がした・・・

オマケ

保存をしておくなら、ボウルで作らないで、そのままタッパで作ればいいんだよな・・・

(こだわらないし、横着なので酢(大2)と調味料(砂糖大1:塩小半)を入れて計測すると170gになったから、いつものように炊いたご飯を350g足すと、170g+350g=520gってことでいいな・・・+αで酢を好みで足すとして)

うん、やっぱり口径が広いこのタッパの方が団扇であおぐ時にあおぎ易いので冷めるのも早い気がする・・・

どうしても薩摩揚げが食べたかったので幕末のチラシみたいに薩摩げと合わせる(↑上記リンク:山菜チラシにアレンジをしたもの)。

(少しいいアソートになっているやつを切って)

薩摩揚げだから生姜にしようか?迷ったが(カラシだと酢飯が死にそうだし)、薩摩揚げも魚肉なので山葵と、

(但し、薩摩揚げに塩気があるので「醤油は無し」)

アクセントに梅酢で漬けない紅生姜(ほぼガリだけれど)を。

すげー、満足。

明日が楽しみだ。

明日身体がラクになっているといいな・・・

少し料理を作るのを減らすので(←多分)、今後どうなるか、ここで報告?(するかも)

※ただ酢飯は塩気や砂糖も入るので、野菜のカリウムで排出をするようにしたいと思う!!!

偶には肉も食べないとな・・・

市販のよく売られている合鴨のブラックペッパーで味を付けたモノを乗せただけ。

(燻製の方は流石に寿司飯に合わせる気にはなれなかったので・・・)

※残り少なかったし、丼に移すと、又、洗い物が1つ増えるので、そのまま弁当みたくした。

やはり、買ってきて即乗せただけだと、馴染まないので「深み」という化学反応が無いから、ツマンナい味になるなー・少し切って混ぜ合わせ、30分でもおいて馴染ませればよかった・・・

(空腹過ぎていて・・・)

(※あと回転寿司の合鴨のイメージに引っ張られ過ぎたというか・・・)

胡椒や唐辛子等の辛味は『痛覚』で山葵は『嗅覚』に作用をする『別物』だから、

一応、又違った「引き算」に近いよりサッパリさせるキレを出す為、山葵を乗せたのだが、最初カラシにしようか?迷ったけれど、やはりカラシだと寿司飯が死ぬかなぁーって考え、なんでも合う山葵にしておいた。

『赤酢について』

本当は砂糖を入れたくないが、

江戸前みたいに赤酢を使ったり出来るといいんだけれど、そうすると普通の酢と両方揃えないとならないからなー

・サーソンのモルトビネガーもあるし、

・ワインビネガーも酸化防止剤が入っているので中々使わないで余っているし

・バルサミコもなんか合わないし

・白バルサミコなんて高級過ぎて使わないでほぼダメにしてしまった。

これ以上、増やすのは・・・もう少し寿司という食文化に造詣が深くなってからにしようかな・・・

本当は赤酢が欲しいのだが。

↓

で、赤酢について少し調べてみると、

・酒粕で作る

・現代は希少だが江戸時代はコストが米酢よりかからなかった

・アミノ酸が豊富

・まろやかで、ツンとした酢特有の刺激が少ない。

・コクがある。

成程、コクがあるから砂糖を入れなくてもいいのね・・・、へ~・・・

1つ学べた。

酢をキチンと効かすと、やはり寿司の原型である「なれずし」の発酵に近くなるから、より真実に近付く気がする・・・

現代のチェーン店はキンパみたいにオニギリっぽくなっている事が多い(酢が飛んでいる?)。

折角、発酵の一体感が旨味にもなるのに、自らそれを捨てるなんて勿体ないなーって。

↓

一体感なんだよ、安かろうが高かろうが「本物の寿司」は、「なれずし」が原型だからやはり一体感。

(好きなるか?どうか?は別として)、いつか赤酢を砂糖なしで使ってみたい!!

(ベタだが酢の物と、あと和風のかカルパッチョみたいなのも作ってみたいな)

塩鯖の焼き魚が余っていたので

超軽くレンチンして

鯖は尾っぽの方はあまり中骨は無いけれど、背の場合も想定して中骨がある中央を切り取ってしまうのも手

(だから軽くレンチンをしてみた、あまり冷蔵庫でカチカチだと身割れしたら嫌だなって、温め過ぎても割れるのだろうが・・・)

焼き鯖寿司として、長細く並べ、(梅酢を使わない紅生姜)を置き(←本当はご飯に混ぜた方が鯖の旨味が含まれた油脂分がご飯に移り易い)、

酢飯を置き

巻いて輪ゴムで留めるか重石をして寝かし馴染ませる。

(この寝かして馴染ませる時間の如何によって味が3段階近く変わる)

まぁ、余っているモノで作ってなんとか・・・

醤油と山葵を付けると、より本格的さが増す。

(チラシや手ごねも含め)この要領で、薩摩揚げでも野菜寿司でもなんでも寿司になるんじゃないかなぁ?

『結果』

その後、俺を久しぶりに観た人がシュっとなったと言っていたから多少は効果があったのかな?

他の料理も作ってそれも試していたので、ガチガチにヘルシーな和食だけってワケにもいかなかったら自身では解からないが

(一緒に野菜を摂取してカリウムで塩分を排出しているとはいえ、長い目で観た時にそれでも少しは毎食の主食で塩と砂糖も摂取する事になるので、『適度に』しておかないと今度は血圧とか関りそうなので)

4日続けた後だっただけに、まぁそうなのかも。

『オマケ①』

便利そうな事シリーズにも書いておいたが、どうしてもつい身体がボウルで酢飯を作ろうとしてしまうんだよなー

タッパで作ればその日食べ終わって移動した後、ボウルを洗わなくて済むのに・・・

なんてミスなんだ・・・

(特に疲れている時は、思考が停止をしているから、ボウルで作ってしまう)

本当に気を付けないと・・・

あと、その後スイーツを作る勉強をしていたので、あまり酢飯の効果は感じられなかった・・・

やはり砂糖や甘いものは露骨に(しかも瞬時に)太る・・・

(野菜喰おうっと・・・)

『オマケ②』

私は冷凍臭がするのが嫌なのでタッパに入れ野菜室へ入れておくのだが、

※ご飯が少量で硬く冷たかったら水を少しかけてレンチンし

(レンジまではOK、冷凍臭+レンジだとちょっと・・・食べれば食べられるが、出来れば自然に近い方が人間にとって良いワケで・・・)

少量だから計測をしていないので敢えて少し薄めに作った寿司酢をかけて、

どうせ薄いだろうから味をみて足りない分の酢を足して丁度良くし。

(薄い分には足せるが、濃い分には引けない)

冷ましておいて、具を乗せる。

山葵などを添えても雰囲気が出る・・・

でも、やはり混ぜて少しおいてなじませないと、一体感が出ないんだよなー

そういう場合は塩気も立つし

素材を活かす事が好きな薄味の私が作っても和食ってどうしても塩気が多いので、塩気が立ってしまう場合は、塩分を摂取する部分が増える事に変わりはないのだが、TKGにすると食べ易くなる。

(自分で食べるんだし・・・)

後は野菜を食べてカリウムで摂取した塩気を輩出すること!!