【分厚い肉】で肉じゃがを作ったらどうなるのだろう

?と1か月ぐらい考えていた。

で、そんな時に

レンジで作る肉じゃがの方法が世の中にある事を教わったので(

←知ってはいたのだが実際に背中を押されるまでは中々、だが「こだわりなく」なんでも学んで実践出来れば幸いかな?って)、

ネットで色々調べているうちに角煮用の肉とか分厚い肉で肉じゃがを作っている人がチラホラと居る事が解かった。

(小間肉だけじゃないんだ

?)

ただバラ肉は結構油脂分が多いからどうなんだろう

?なーって(

←結構高いし)・・・迷っていたら、

その後、偶々安い

スペアリブ(

←近年文中のオレンジ色はリンクのルールにしている)の切り落としを見付けた。

(スペアリブって本当は長い印象だが、カレー用の煮込み肉みたいにサイコロ状に切ってあったので)

それを買っておいて、冷凍し(

←暑くて帰宅直後に出来なかった・・・かといって古いヤツなので冷凍をしておかないといけなくて)、買い替えたレンジで解凍、流石に

レンジがフルで使えるようになってよかった。

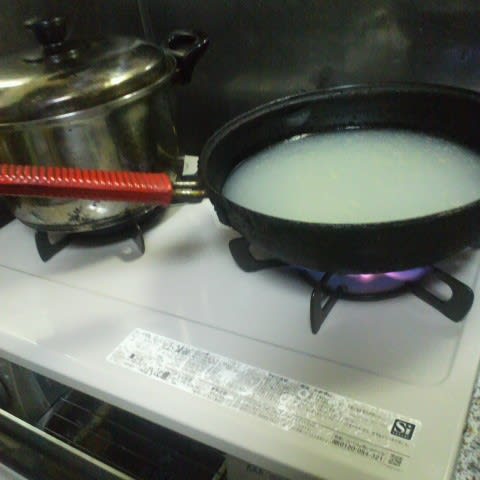

そのスペアリブを湯通し

角煮肉も塊肉は1度湯通しをしてから肉じゃがに使うモノらしい。

灰汁も取れるし。

沸いたら中弱火で30分

(

↑但し角煮用とかのバラ肉ならの時間なので、

スペアリブ肉だったらもう少し少ない茹で時間の方が良いかも)

野菜類を多目に切って

大き目な野菜類と分けておく

大き目な野菜類と分けておく

(玉ねぎも取り分けておく)

玉葱が

火加減が悪いとガリガリするので、

先に水をかけてレンチンをしておく。

耐熱皿に

耐熱皿に肉を取り出し、

茹で汁も少し加えて煮る事で、旨味が数段階増す。

(あまり入れると吹きこぼれるので適度に少な目に)

普通の小間肉ならそのままレンジなり鍋なりで煮るが、

オモシロイ鴨鍋のやり方ではないが、

塊肉は普通にやったのでは味が浸みないだろうな・・・

そう考えた私は、

先にスペアリブ肉だけ調味料でレンチンをする事にした。

酒・砂糖・醤油でいい。

(

下味なので薄めに)

※因みに生から作る時、漬け込んでから作るレシピもあった。

ラップをして先に3分~4分ぐらいレンジにかけて煮ながら

お肉だけのレンチンが終わったら、

根菜類と、事前にレンチンをして柔らかくしておいた玉ねぎを追加し、

※やはりお肉が下が良いみたい。

※

※そうだ、

和風だしの素を入れるのを忘れていた

!!!!!

さっきと同じ調味料で

ここでもやや薄めに!!

(

薄い分には修正を出来るが、濃いと修正が効かず、もうどうしようもないので!!)

調味料をかけたら、ラップをしてレンジに。

量にもよるので、今回は(レンジを新しくしたので)600wで3分~4分を2回~3回ぐらいづつ

様子を観ながら作る事にした。

※あまり汁気が多いと吹きこぼれるが下に受け皿を用意しておくといい。

※ラップをフンワリ目がいいかも。

※※※出来上がったら底に溜まった煮汁と野菜類を壊さないように、優しくかき混ぜると、一気に味が浸み込む

※※※出来上がったら底に溜まった煮汁と野菜類を壊さないように、優しくかき混ぜると、一気に味が浸み込む色になってくる。

※、

汁気が少ないと芋が粉を噴いてしまいボソボソとして食べにくい&飲み込みにくいので、私は昔の給食とか入院食のように

食べ易いタイプの肉じゃが(や煮物)のように汁気が多いタイプの肉じゃがにしてある。

・レンジ後に水を入れてシットリさせる人も居るようだ・・・

スペアリブの茹で汁が勿体ないが、少し多かったので、

(これで

ラーメンを作ったらトンコツラーメンみたいだな・・・)

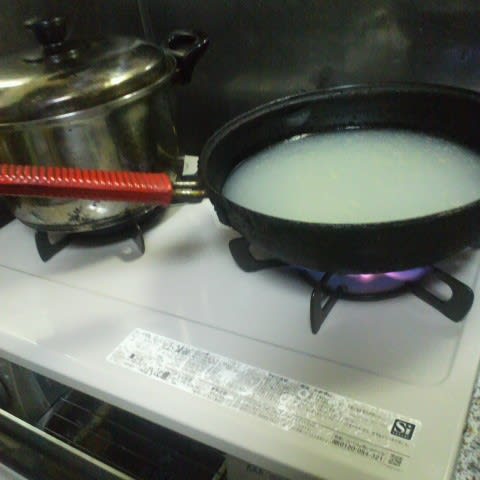

フライパンで蒸発をさせ、

隣の鍋でカレーを作ろうと、

取り分けておいた玉ねぎをきざんで煮炒めと並行

最初、野菜類を切った時に取り分けておいた大き目の野菜とスペアリブを煮詰めた茹で汁で野菜カレーを作る。

(バーモントカレーのルーが無かったのでスパイス類でワリと本格的なヤツに・・・)

※インドとかでは種類は違うが、

大根もカレーに入れる場合があるので余っていた大根も足した。

片付けながら出来た。(片付けまでが料理だ)

粗熱を取って冷蔵庫で保存をし、食べる分だけ温めたりするが、なるほど、

だからタッパごとレンジにかける人が散見されたのか。

(うちのレンジの庫内がそんなに大きくないので耐熱皿にしたが・・・)

※因みに温めると味が濃くなってしまうので、冷たいままでも結構食べられてしまう!!

(味が濃過ぎるぐらいに変わったり、粉を噴くよりいいのでは

?ないだろうか

?)

このスペアリブ、肉が殆ど付いていなかった

下茹でをし過ぎたかな?、ま、ダシみたいなもんで。

(

骨の出汁は最強だな、やっぱ!!、芋にもニンジンにも「調味料とは別に」かなり良い出汁が含まれていた)

野菜カレーも、普通に美味しい。

(ただ大根が古かったので笑、少し苦味が、苦味を足すスパイスを減らせばよかったかな?)

エチオピアのビーフ(私は辛さ0倍)

エチオピアのビーフ(私は辛さ0倍)の1.8ぐらい下(

←その差は果てしなく大きい)?

でもあれ系の味。

『オマケ』

肉じゃがは

あまりに美味しくて一瞬で無くなってしまったので、

余った煮汁と、余っていた昆布の煮物(

←醤油代わりに偶に使っている、野菜や繊維不足も多少解消されるし)がそろそろ限界だったので。

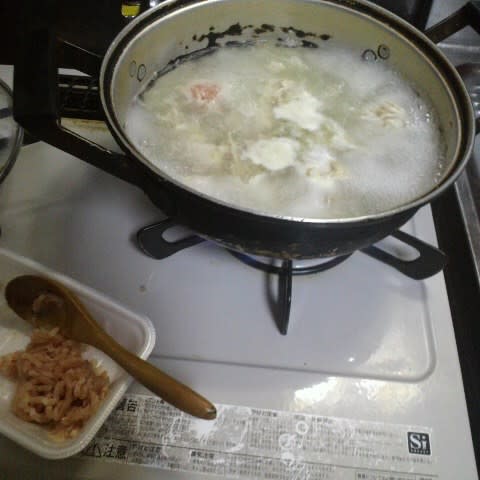

豚小間肉と安かったカレー用の煮込み用の豚肉を酒・砂糖と共に茹で始め、そこに出汁がタップリと出ている煮汁と、そろそろ限界そうな昆布煮を入れて

調味料代わりにする。

余っていたニンジンと薄く切った玉ねぎも入れてしまえ!

これは

便利そうな事シリーズに書いた方が良いかもしれないが、う~ん、

少し煮汁が多かったので

(ちょっと料理やらないと直ぐ勘が鈍るなぁー)

フライパンで作るカレー

フライパンで作るカレーみたいに蒸発をさせながら作ると早い!

(アタック感は多少強くなるが・・・)

豚丼

豚丼にしようと、先に豚小間だけご飯の上に取り出して、汁を僅かにかけ(

←私はツユヌキが好き、ツユダクはご飯がベシャベシャになるから逆に苦手)

野菜を摂取する為にニンジンも入れちゃえ!

(どうせ自身が食べるんだし、

←自身が食べるモノはあまりこだわらないのよ・・・)

う~ん、

少し昆布の歯ざわりが邪魔だが、豚丼ウマい!

煮物は夏場だし少し濃くして数日分?まで出来たかな・・・

(カレー用の塊肉は

鰹の角煮とか佃煮とか(ジャーキーとか)そういう「保存食的」なイメージに少し近付けてみようかな?と最初から想定をしてみた・・・

←美味しくてフンワリするだけが人類の食事という「行為」ではないような気がして・・・)

ただ

茹でた胸肉が好きな自分だから、こういう結論になったのかもしれないが。

※煮物の肉がめっちゃウマい・・・(硬~い「煮込み用」だからトロ信仰の日本人とはいえ

油脂分がシツコク無く、対流をした旨味を吸い込んでいる)、

ニンジンが濃過ぎたので、

仕上げる前に途中でニンジンだけ取り出して最後に合わせれば濃くなる事をもっと防げたかもな・・・

完成型への考えというか「想定」の仕方が甘かった・・・

↓

ニンジンはきざんで、

ニンジンご飯にしようかな・・・

そこまで塩気が濃くない時は、人参の風味が前面に出るので(←魚出汁だとよりご飯との相性がいいのだが今回肉なので)、その前面に出てくる感じが苦手な人はTKGにするとマイルドにマスキングされて良いかも。

(基本は醤油代わりのイメージで・・・五目でゴチャゴチャしたものより単品の混ぜご飯の方が好きだし)

『オマケ2』

(簡易だが)豚丼のまとめ

。

・

余った豚丼の煮汁で角煮。

・

豚丼の汁で福建省『風』やきそば?

・

豚丼の汁でカツ丼が出来るんじゃね?

・

『コペルニクス的転回』の豚丼←当時の市販の

『オマケ3』

冷蔵した翌日、

暑かったし温めて食べなくていいやって(

←どうせ自分で食べるのだし)、

缶詰みたいに冷たいまま食べようとしたら、

コンフィや

クラリファイドバターみたく煮汁や油脂分が『固まっていた』。

(フランス・ロワール地方名物のワリと塩辛い

「リヨン」なんかも

油脂と塩気で蓋をして保存期間を延ばす共通項がある、リヨンは鍋底に張り付いてな、洗うのが超大変だったから涙、俺は「今は」作らないが・・・)

日本の「肉じゃが」が、

日露戦争でバルチック艦隊を(主力戦艦の「トーゴーターン」というウルトラCの「捨て身技」で)破った

東郷平八郎のオーダーにより、

イギリスのビーフシチューが元になったという都市伝説が生まれた理由も解からんでもない気がした。

冷菓

冷菓や、

アイス類を作ると解かるが

冷やしたモノは味や『甘み』を感じにくくなる為、熱いうちは僅かに濃くて冷めたら浸み込むだろうな~って超警戒をしていたのだが、沁み込んでいる事は浸み込んでいるが、そこまで塩気が強過ぎるという事はなかった

。

(夏場で汗が出ているという事もあるが)

・

・少しづつ取り分けて

副菜的に使ってもいい。

・煮物系は薬味に

香味野菜を散らすと又、オツで

リズミカルなアクセントを、食卓に与える事が出来る!!

(今回は小ネギの微塵をタッパに入れておいたモノを散らしてみた!!

←大正解、免疫力もUPするし

!!)

『オマケ4』

更に余った出汁の煮汁が(まだ平気そうだったので

←勿論

何事にも限度はある)で、普通のも!!

結局吉牛のを目指さなくても、

すき焼きみたいなイメージでいいんだよな・・・