日本だと何故か高級なお店でしか出てこないカネロニだが・・・調べるとどうやら様々な作り方があるようで、少し学んでみようかなと。

「最初の詰め物(フィリング)」(ペースト)

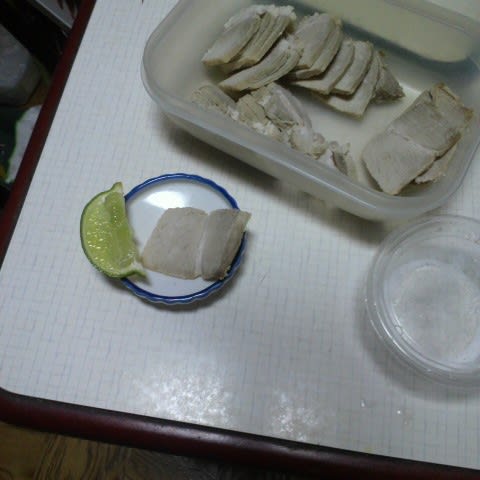

お肉系やチーズ系・ジャガイモ・温野菜などが多いが、魚系があってもいいような気がしたので、本当は

高級な白身が欲しい所だったが、練習だったので安かった鯵をその日にさばいて作る事にした。

(大きくて脂がのってそうな鯵だから塩焼きにして檸檬とかビネガー類をサッとかけてかぶりついたら美味しかっただろうな・・・残念・・・)

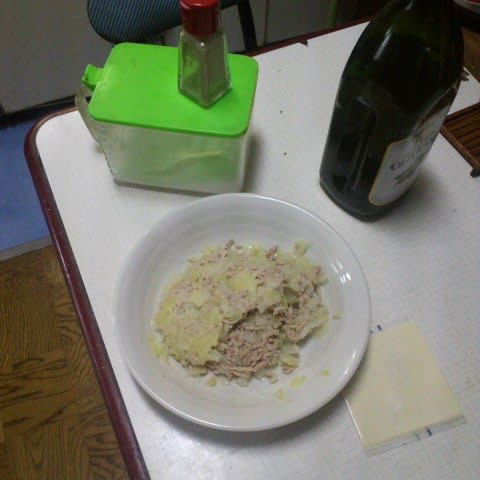

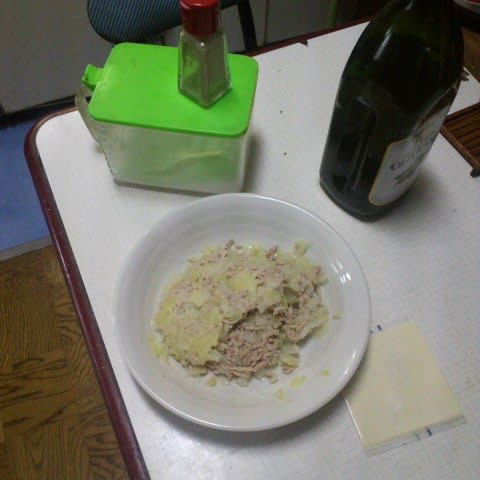

にんにく・玉ねぎを微塵に

ツナ

ツナや

魚のコンフィの時に使うハーブオイルが余っていたのでそれを使おう。

ジックリ炒めて風味を出す。

ドライトマトペースト

ドライトマトペーストも余っていたので入れてみよう。

塩コショウで

後で本格的にソースを作るので「軽く」味付け。

簡易なトマトソースを作り冷ましておく。

フライパンでやや細かくした鯵を塩コショウで軽く炒め

(ソテーでよかった、

この時点ではまだ頭の中は魚のラグー的なイメージだったのだが・・・)

白ワインが無いので水を少々、

冷ましておく。

本当は炒めた味にトマトソースをぶち込んでラグーにしようと思っていたのだが、何か知らんが別の事を考えていて、器にあげてしまった。

さて、ラグーから離れてしまったので、冷めたトマトソースの

【半分】(←余らせておく)と鯵をフードプロセッサーにかける。

バジルとオレガノも少し入れるか・・・

このままだと回転しないので

このままだと回転しないので、

鯵をさばいた時に出たアラから取った出汁を冷ましたモノで水分を加え、刃を回転させてシーフードペースト(ムース)にする。

このままでも超絶にウマい・・・

このままでも超絶にウマい・・・

(パンに塗ったら最高だな・・・きっと・・・)

※ムースみたいなモンって、生クリームでなくても近いモノは結構出きるもんなんだな・・・

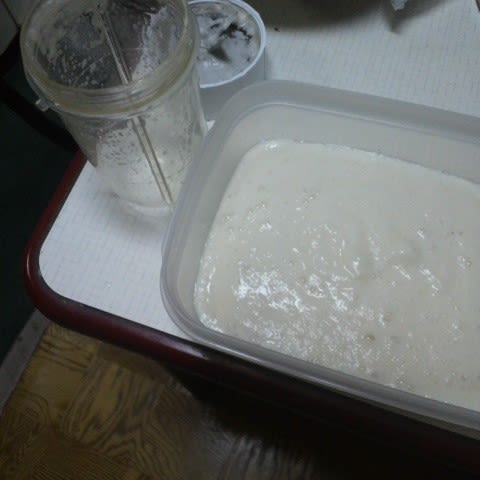

※「パスタ(カネロニ・ラザニア)を打つ」

卵黄だけのレシピがやや多い気がしたが、何せ業務用では無いので粉と卵黄が少ない為(←遊びに命1羽殺していられん)、

白身を入れるレシピも無くはなかったので、全卵で水分を減らしながら。

打つ

ラザニア

ラザニアみたいに作ればいいのね。

それでも結構出来たな・・・

様々なパターンも試したいので、

市販の乾燥カネロニが何処かの高級スーパーで売っているらしいのだが、この辺には無いし、あっても行かないので(行ったところで買わんし)、アルミホイルを使い・・・

カンノーロ

カンノーロみたいに芯を作ってみた。

(オーブンペーパーは使わなかった)

・「の」の字にはせず、ただ巻いただけ。

アルミホイルが勿体ない時は菜箸をタコ糸で縛って

芯にしてみた・・・

このまっま乾燥させれば

市販みたいな乾燥カネロニが出来るよな・・・

(

ワザワザ苦労する事もないのだが・・・観ただけでは解からない事もあるだろうから、体験しておく事も大事かなって)

折角だから

上下の段にして乾燥させておこうかな・・・

よし、これで明日から色々出来る。

※いっぺんに打ってしまえばいいんだな

※いっぺんに打ってしまえばいいんだなって・・・

①「打ち立てのラザニアでカネロニを」&「オーブンで焼く作り方」(下茹でアリ&下茹で無し)

全卵を片方全面に塗るらしいが、初めてなので我慢して全卵を塗らせて頂く、

ゴメンナサイ、鳥さん・・・凄く心が痛んだ。

(後で

水でも貼り付けられる事を学んだ、まあ

生地に浸み込まない為でもあるのだが・・・

塗らなくても出来る・・・)

そこにシーフードペーストをほぼ全面に乗せて

(結構乗るんだよ・・・)

半分づつ巻いていくと

「の」の字みたいになる。

「の」の字みたいになる。

(本当はもっと丸く、キュッと絞る感じ・・・ビビってしまった)

オーブン皿に本来バターを塗るが、シーフードなのでオリーブオイルで

下茹でしたVer.も試したいので

下茹でしたVer.も試したいので、数秒~数十秒茹でて(←打ち立てだから早い)

冷水にとる

よく水気を取って

シーフードペーストが余ったから

シーフードペーストが余ったから、

ココット皿の底の大きさにオーブンペーパーを切って敷き

縁にオリーブオイルを塗る

余ったシーフードペーストを詰めたら

バターを乗せたカネロニ

バターを乗せたカネロニ(本当はここで

パルメジャーノもサッとかけるらしいがシーフードなのでパス!)と共に

・手前2つのカネロニが生のパスタ

・

奥の1つのカネロニが下茹でをしたもの

・ココット皿がペースト

あ、ペーストにプリンで使っていたアルミホイルをかけておこう。

ペーストを蒸すから鉄板にお湯をはってみようかな

←結果これがいけなかった。

(いけないってこともないんだけれど・・・カネロニがメインなのに

焼く効果が相殺されたね・・・)

やや低めの温度で焼く(本来カネロニの上に乗せたチーズとかに

ほんのり色が付く程度でいいみたい)

その間にホワイトソースを少々作ってみた。

完璧ではないけれど4分ぐらいで作れた・・・

軽く塩コショウ味

焼けた事にしたカネロニを取り出し

耐熱皿にホワイトソースを乗せカネロニを乗せ(←ラザニアの感覚が抜けない・・・)、EXオリーブオイルをさっとかけ

(※

最初フツーのカネロニみたいにチーズを乗せてしまって、あこれはシーフードだって思い出し2つ分だけは取り外せたが1個は貼り付いてしまったのでこれで試そうと←やっていけないって事は無いんだけれど)

鉄板の湯は効果が無かったので

油で汚れたグラタン皿にかけて洗浄をラクにしよう・・・

今度はちゃんと焼くぞ・・・グラタンと同じ感じで・・・焦げてもよくないが熱々がいいだろう。

ペーストの方はオーブントースターでもう少し長く焼いてみた。

なんとか出来た・・・

・

下茹でしていないモノはなんか粉臭いな~、モチっとしてい過ぎるというか・・・

(今の私の腕はこれが限度)

火は通っているんだけれど・・・

・

下茹でしたカネロニは、尋常じゃない美味しさ。

・ホワイトソースがともすればやや荒々しくなりがちな味の良いクッション役になってコクのあるマイルドさをまとう印象。

素材が活きている・・・

中のシーフードペースト(シーフードムース)が凄く良いデキだ・・・

1段階~2段階今まで食べてきたモノと違うって印象・・・

ラグーだけで終わらせなくてよかった・・・

※以前からシーフードムースを作りたかったんだよなー

ホワイトソースと余った卵黄が勿体ないので・・・なんちゃってカルボナーラを作ろう・・・

ちょっとボソってしまったしチーズも何も入れていないが(

ボウルだけで仕上げてもよかったのかも?まあ、一食になったし)、バターの風味で結構美味しかった・・・

ムースも蒸し上がった(ま、既に材料に火は通っているので固めるだけだが・・・)

プディングみたいに・・・

ふわっふわ・・・

キウイフルーツの乗せたら、絶品だった!!

(なんだこれ?・・・凄いぞ・・・)

こんな調理方法もあるんだな・・・テキトーにフランス料理を思い出したながら作ったのだが。

随分自身の中で知ってはいたがやらなかった調理法を応用出来た気がする。

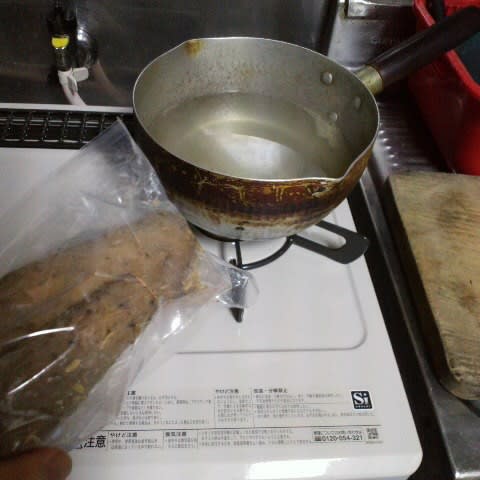

②「詰めるカネロニ」&「鍋で仕込む作り方」(下茹でアリ)

今回のフィリングは刻んだ鶏肉とキャベツを炒め塩コショウで軽く味を調えたモノ

乾燥カネロニはカチンカチンじゃ!!

昨日、生だと粉っぽいと解かったのでサッと下茹でをするか・・・

(箸の方に合わせフライパンで茹でないと入らんな・・・)

その間に昨日余らせておいたトマトソースを温め

茹で汁で溶きのばしていき・・・

(器に付着したトマトソースもこれで取れるので洗浄が少しでもラクになる)

まとめて茹でるか、かなり乾燥をしているから結構時間がかかるな・・・

冷水へ

あまり茹で過ぎるとフニャるので適度な硬さにした。

※どうせ後で加熱をするし・・・フニャ×2でなくてもいいのかな?

あまり茹で過ぎるとフニャるので適度な硬さにした。

※どうせ後で加熱をするし・・・フニャ×2でなくてもいいのかな?って。

アルミホイルと箸にオリーブオイルを塗っておけばよかった

アルミホイルと箸にオリーブオイルを塗っておけばよかった・・・

スゲー抜くのに苦労をした。

詰めるのは押していけば入る・・・

詰めるのは押していけば入る・・・

※半固ゆでだったので、そこまで破ける事は無いが、

絞り袋に詰めて注入する人が多い理由が体感出来た。

(但し絞り袋だと、今回みたいな少し大き目の固形フィリングでは絞り出せないだろうな・・・無駄になるし)

今回は、フィリングを入れたカネロニを作っておいたトマトソースへ入れ煮込んでいく。

今回は、フィリングを入れたカネロニを作っておいたトマトソースへ入れ煮込んでいく。

(余ったフィリングも少量だったから、

一緒に入れてしまった、この少量でパスタを作っても意味が無いし、・・・カネロニってけっこうフィリングを使うんだなー)

煮魚

煮魚みたいにかけながら・・・やはり自身が日本人だと認識。

少し蓋をして煮込んでいくか・・・

おお、余ったフィリングと中から少し出てきてしまったので見た目はアレだが、いい感じ

(下に出てきてしまったフィリングを座布団みたいに敷けばよかったのかな・・・プロは結構下にゴチャゴチャしたソースでその上にカネロニを盛り付けているような写真を沢山観た気がした)

うん、結構美味しかった・・・

下茹が良かったのかな。

③「色付きカネロニ」&「スープで煮込む作り方」(下茹で無し)

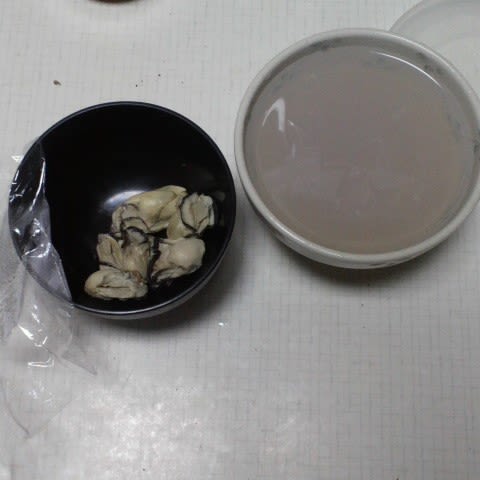

鶏の胸挽肉を茹でアクをとったら・・・

キャベツの微塵切りを入れスープを作っていく

(ブロッコリーとかが良いらしいのだが、別に柔らかくなる野菜ならキャベツだっていいだろ・・・)

スープと具を分け、

具を冷ましてこれがスープと、フィリング(←挽肉とキャベツ)になる

具を冷ましてこれがスープと、フィリング(←挽肉とキャベツ)になる。

冷めたら

冷めたら塩コショウとチーズ(本来はパルメジャーノだが無いので)・EXオリーブオイルで軽く味を整え、さあパスタの作業へ移行と思ったら・・・

シマッタ!!、3日目になると

シマッタ!!、3日目になると、乾燥し過ぎて割れてしまった・・・

(しかも冷蔵庫のニオイが少し付いているし、

布巾を敷いてラップとかビニールorタッパで密閉をしておけばよかったな・・・)

※2日目までが限度なんだなー

慌てず、ほうれん草を茹でたモノがあったので水気を絞り、それをフードプロセッサーでペーストにし(

←本当はここから1度凍らせて水分と分離させると良いのだが、今更そんな余裕はない・・・)、

翡翠餃子みたいに粉に混ぜ緑色のカネロニ(ラザニア)にしよう・・・

こんな感じで。

・家だし練習だし、

生地と生地を張り合わすとか

湿らさない為に

卵1匹殺すのは忍びないので水で接着剤代わりにした(←生の生地だと特に

無くても良いぐらいだ)

今回はスープで茹でるので、下茹ではいいみたいだが・・・

(

序に乾燥し過ぎて壊れたパスタも入れてしまおう)

スープの量がそんなにないので

ソッとひっくり返したが壊れなかった。

フィリングから塩気は出てくるが

フィリングから塩気は出てくるが、味が足りない時は軽く塩コショウで整える(軽くね)。

スープ煮の場合は、耐熱のカッティングボードの上に出して

スプーンに乗る大きさに切るらしい・・・アチイ、火傷注意だな・・・

(極寒の冬だから写真を撮っている間に冷めていくが・・・)

こんな感じでスープ仕立てで・・・

う~ん、

やはり下茹でをしないと、なんかモチっとスイトンみたいだなぁ・・・

出来損ないの水餃子とでもいおうか・・・

(あと乾燥し過ぎてやや冷蔵庫のニオイを吸着してしまった欠片が邪魔をしている部分がある、

冷蔵庫自体で乾燥させるのは限度があるか・・・)

ただ、

不味くはなく、寧ろやや美味しい側へメーターが振れていおり、

凄まじく優しい仕上がりになっている。

「オマケ①」

余った翡翠パスタ生地はもう

3日連続カネロニは自分が限界だったので

野菜ラザニア(←最新の野菜ラザニア)にした。

これが1番だった・・・

これが1番だった・・・

(

生地を下茹でしたカネロニとシーフードペーストも美味しかったが、手間が・・・)

南瓜でも作れるが野菜ラザニア(←一応)は軽くてもたれない・・・バランスも良いし、

完全食みたい。

なるほど、ちょっとした良いレストランでないとラザニアばかりで、カネロニがあまり置いていない意味が少し理解出来た気がした。

以前、

炒飯3連戦をやったが、その比じゃないかも・・・

(

カレーもそうだが、米は続いてもまだ我慢出来るんだ、でも、パスタは厳しいかも・・・)

又、

カルボナーラや

キッシュ(←キッシュに関しては学校を出てから遊びで作っていたのでここに出していない数作ってきた)みたいにやり過ぎて嫌いになってしまったらツラいもんな。。。

あらかた、主要な調理方法は網羅出来たのでこの辺で勘弁してやろう、(いや)して下さい・・・

「オマケ②(まとめ)」

※今回、本当に

様々な調理方法と応用の仕方を随所で改めて体験をする事が出来た、他・・・

・トマトソースは基本を作って、分けて使い、他に転用をしていく

・ホワイトソースを4分ぐらいで作れる事が解かったり・・・

・カネロニは下茹でした方が粉っ気が少ない(←私の腕ではこれが限度)

・手打ちパスタの乾燥は2日(それ以降は割れる&ニオイの吸着)

・手打ちパスタはラザニア系のシートであっても下にタオルをしいて密閉とか

・シーフードペースト(シーフードムース)みたいなのは生クリームが無くても作れなくもない

・シーフードペーストはフルーツにも合う

・「の」の字みたいに巻く巻き方と普通に巻く巻き方

・家だったら卵を塗らなくても水とか牛乳で充分生地と生地を貼り合わせる接着剤になる(無くてもいい)。

・オーブンの最初の焼きは軽く色づく程度(耐熱皿で2度焼きなのね)

・スープ仕立てのカネロニは一口大に切る

・スープ仕立てのカネロニのフィリングの作り方(スープと具を同時に)

・乾燥カネロニの作り方(←成功ではないが失敗ではない)

・乾燥カネロニへ絞り袋で入れる理由とフィリングの細かさ

・なるべく下にソースをしいて上にカネロニ(仕上げにソースを皿の縁からが多い)

・色付きカネロニ&ラザニア

・乾燥は上下の段でも出来る・・・

・パスタ類っていっぺんに打ってしまえばいいんだなって(続くけど)

・カネロニのフィリングは結構使う

・カネロニはやや細目にシュッとした感じで巻く

・カネロニが少し高いレストランでないと出ない理由も少し

・壊れた乾燥パスタはスープの実として再利用

・因みにカネロニの上にソースを乗せただけの中にくるまないカネロニもある

・ペーストを焼く時はオーブンペーパーを切って敷く

※全部ではないかもしれないがこれらを

アタマだけじゃなく、身体で取り込めた気がした。

基本の「き」に僅かでも、一瞬だけだけれど、少し触れられた気がした・・・

(カネロニばかりで気がふれそう・・・)