以前、1984年のCG誌の外車特集の中身が渋すぎて、

明らかに一般向けじゃないそのラインナップに泣くという記事を書いたのですが、

今回も同様に、「まだ外車が外車だったころ...」1980年代の雑誌を見て涙を流そうという記事でございます(笑

なぜかたまに家から出てくる古いクルマ雑誌。捨てないでいた親父か、自分をほめてあげたくなります(笑

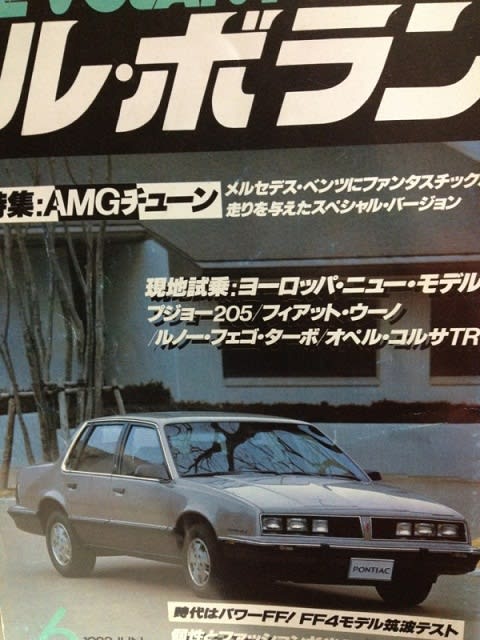

そんな今日の本は、ル・ボランの1983年6月号。

ieは小学5年生、ボトムズにはまっていたころですね(どうでもいい情報w)。

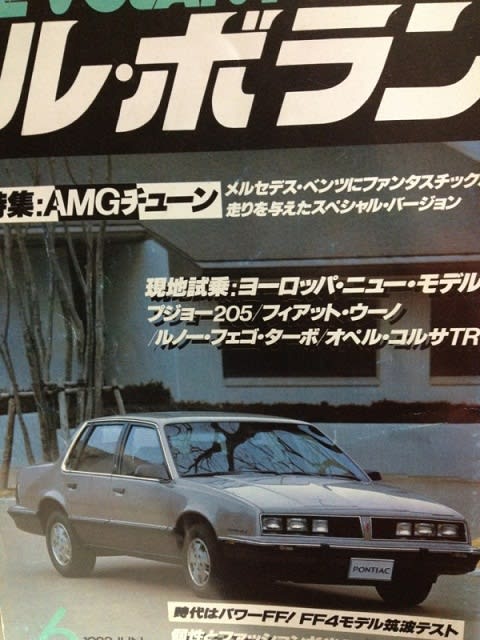

まず表紙からして、渋い。ポンティアックの6000です。ってマイナーだなあw(嬉

オールズモビル・カトラスなどと兄弟でしたっけ。

第一特集は「AMGチューン」ってありますが、それよりも(汗)やはり目が行くのが、

「現地試乗:ヨーロッパ・ニュー・モデル プジョー205/フィアット・ウーノ/

ルノー・フエゴ・ターボ/オペル・コルサTR・・・」

ですよね(笑

というわけで開いて見る。

「AMGチューン特集」はさらっと流し(汗...それでもこのころは外観も派手ではなく、

パワーアップを主眼とした「チューナー」のイメージが今より強くて面白い)、

そして現地試乗特集へ(わくわくわくわくw

で、いきなりのお出迎えが、ほい、ルノー・フエゴ・ターボ(滝涙

って記事を良く見たら、しかもターボディーゼルだった(号泣

R18(ディズユイット)をベースに作られた「スペシャリティクーペ」がフエゴ。

実はルノー・カラベルあたりからR15(ケンズ)・R17(ディセット)、そしてこのフエゴにいたるまで、

この手のスペシャリティを欠かした事のないメーカーだったりします。

いまもラグナクーペとかありますし。

シトロエンCXをデザインしたロベール・オプロンが手がけたスタイルは、

ポルシェ924風のキャノピータイプのリアハッチや、ボディ前後を貫く

飾り帯などを持ち、きわめてモダンかつクリーン。

フル4シータークーペとしての実用性も併せ持っています。

そしてハイライトのひとつであるターボ・ディーゼルは、

ギャレット製のターボ+2068ccOHCエンジンで88馬力を誇っていました。

当時の日本ではスペシャリティにディーゼルを積むという発想は

きわめてユニークに受け止められたでしょうね。

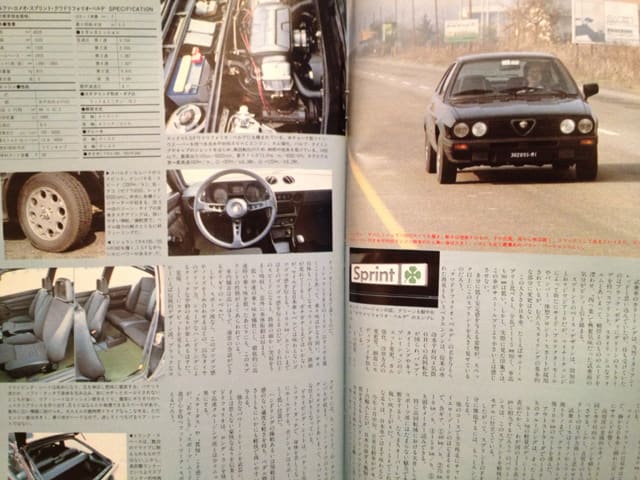

で、次。うわあ、これまたノックアウトォオオオ!

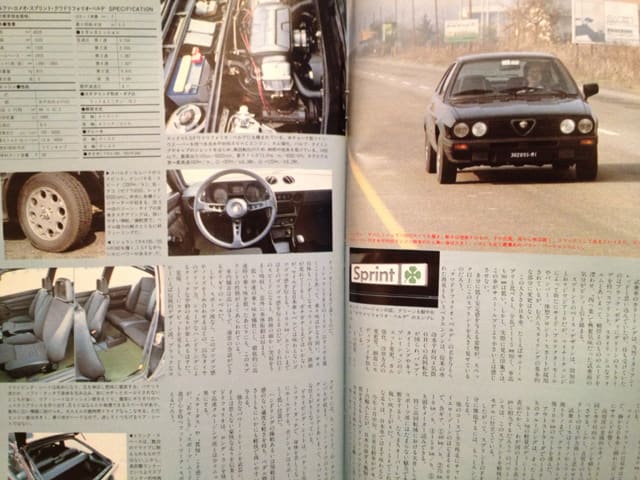

アルファロメオ スプリント クワドリフォリオ・ヴェルデ(QV)!

スッドに2台乗った(1.5スーパー 4ドア・1.2ti 2ドア)に乗ったieとしては、

あとはスッドといえばクーペ・ボディを持つスッドスプリントに乗らずにはいられない!って

ずっと思っているんですが、銀バンパーのオリジナル・スプリントもいいけれど、

いかにも80年代風の近代化が図られているこの頃のも捨てがたいですねえ。

エンジンはむろん水冷フラット4。この頃は、スプリントは「スッド・スプリント1.3」と、

この「スプリントQV」に名前が別れていて、この1.5はダブル・チョークのウェーバー

ツインキャブによって105馬力を発生。915kgしかないボディを活発に走らせます。

フロントのブレーキをインボード化するなど凝りに凝った足回りを持つ

スッド系の「夢のようなハンドリング」と、

フラット4特有のビートと、アルファエンジン特有のざらついた感触を伴った

官能的とも言えるサウンドによって、本流ではないといわれるスッドも、

やはりこいつはアルファなんだ!と思わせてくれるのです。

ノックアウトものはまだまだ続きます。

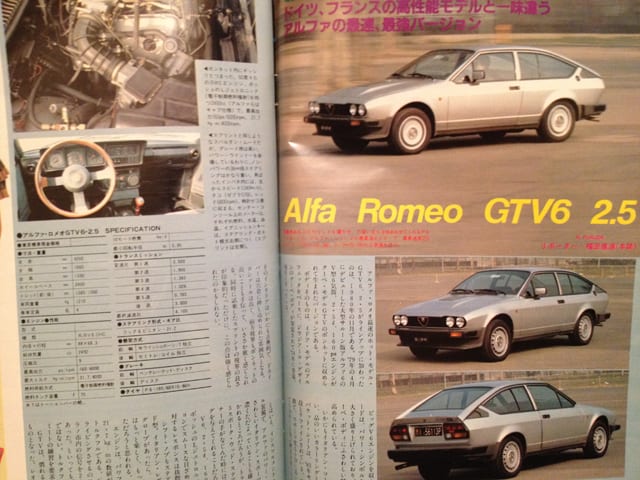

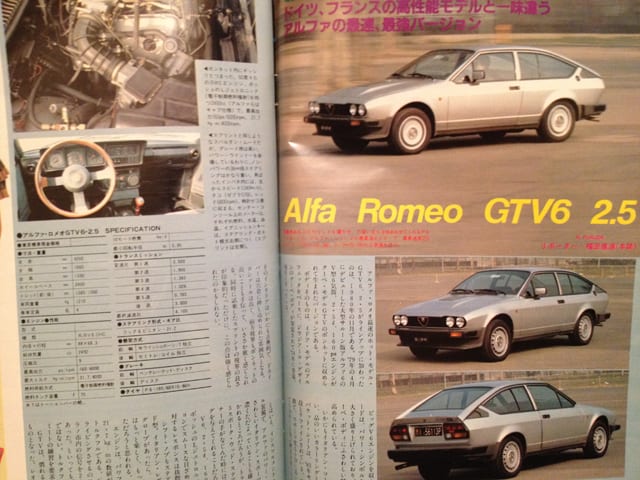

はい次はコレ!

アルファロメオ GTV6 2.5!

アルファのジュリア系の後継として1970年代中葉に登場した「アルフェッタ」をベースに、アルファ6(セイ)のV6をノーズに押し込んだのがこの「GTV6」です。

その後も164、155、156、GTV、SZなどに搭載され、名機とも呼べるアルファ6用のV6は、

さすがにアルファ6のときの「悪夢の6キャブレター(涙)」ではなく

インジェクション化(ボッシュLジェトロ)され、160馬力を発揮。

ジウジアーロデザインの2+2クーペボディは、これもまた80年代特有の

ウレタン・バンパーによってモダンに改装されています。

もとよりアルフェッタは、トランスミッションをリアデフの前に置く「トランスアクスル」方式で前後重量配分を50:50とし(GTV6はさすがにこの比率が違うと思うが)、

リアサスもレーシングカーが古くは多く採用していた「ド・ディオンアクスル」とすることで、

ハンドリングと乗り心地は抜群と言われていました。

それにパワフルなV6が載ったGTV6は、さらにGTカーとしての性格も与えられ、

イタリアンGTとしてきわめて魅力的です。

...エンジンの回転数で回るドライブシャフトが泣き所なんですけどもねえ(涙

そして、お次はこれ、当時まさしく出たばかりのブランニューモデルだった、プジョー205です。

プジョー205は、激しい競争を繰り広げていたルノー・サンクとの戦いに勝つべく、1983年に登場。

従前の104よりもひと回り大きなボディは、これまでのプジョー同様にピニンファリーナのデザインによります。

今見ても色あせませんね。

この205の持つ若々しさは、それまでのプジョーにはなかったキャラクターで、

現在のスポーティなプジョーのイメージは、この205が与えたといっても過言ではありません。

日本では販売の中心が3ドアのGTIになりましたが、本来ヨーロッパではこのGRのように

5ドアで非スポーツグレードがメイン。

グレードは下からGL、GR、SR、GTとなっていました。

スポーティな外観のGTIも魅力的ですが、何もついてないこの「素」の205もまた、

本来のベーシックカーのスタイルでなんともカッコいいです。

日本でも「automatic」などがこのGRのような5ドア、装飾なしでわずかながら導入され、購入する事が出来ました。

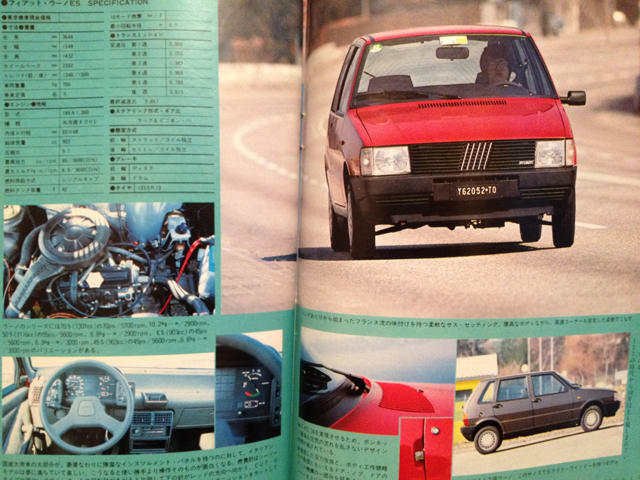

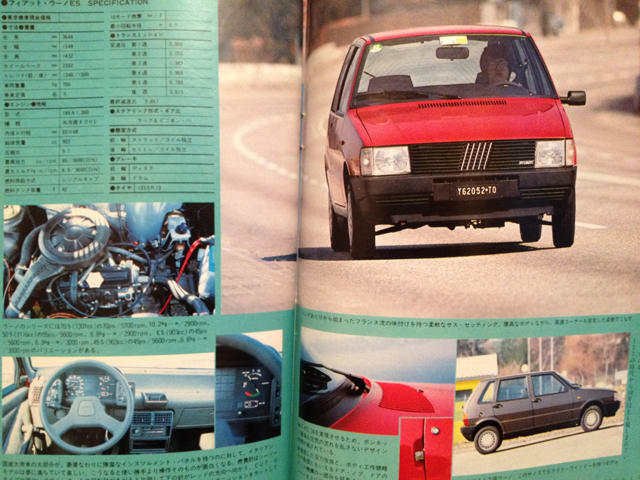

そして次がフィアット・ウーノ ES。

パンダの開発コードが「ゼロ」だったので、その次に開発されたこのクルマが「ウーノ(1)」になったということらしいのですが、

それだけではなく、いまのフィアットのクルマのイメージやクルマ作りの基礎となった一台です。

ウーノの前身が127だと知れば、いかにウーノが新しく、

そして今売られているフィアット各車の礎になったのかが、わかります。

これまたジウジアーロによる、クリーンでモダン、登場以来29年たっても

まったく古くなっていないデザインを持つウーノ。

1301cc、1116cc、903cc(いずれも直4)が登場時には用意されましたが、

取材対象になったのはそのうち903ccエンジンを積んだ「ES」。

「エコノミーセービング」の略を持つ燃費重視のグレードで、日本には入ってきていないと思います。

外装に限らず内装もステキ。灰皿はパンダ同様にダッシュボードを左右に自由自在に動かせ、

ポップなメータパネル、そしてサテライトスイッチなどなど、80年代らしさが横溢しています。

ウーノはその後I・DE・Aによるリスタイルを受け、後継のプントに道を譲る事になります。

しかし、この頃はほんとうに外車がまだまだ一般的ではなく、

「ガイシャ」って感じがしますよね。

バブルの前ですから、記号性っていうことでもなく、通常の「クルマ選び」の選択肢にはない、

「好きな人だけが買う」という世界。

でもだからこそ、ガイシャが外国そのもののにほひを運ぶものだったものでいられたのですね。

外車が売れるのはすばらしいことです。

でも、願わくば、やはり、乗るだけで・持つだけで、

その外車を作っている本国に瞬間移動出来るようなものであって欲しいと願ったりします。

>>うむむ、この記事、タイトルが「その1」なんだが、

「その2」はあるの?って思われた方、正解!

この号、実は後半にもとんでもなく面白い記事があって、それを載せないわけにはいきません!

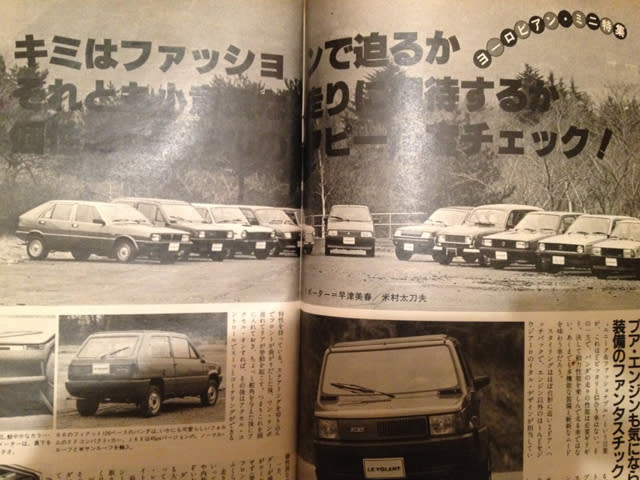

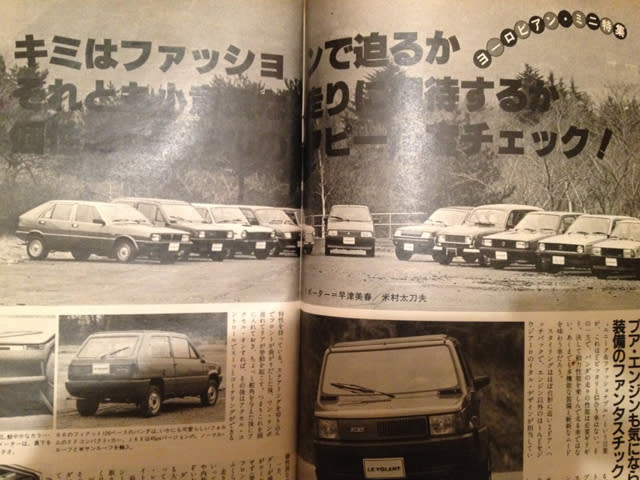

>>その特集の名は「ヨーロピアン・ミニ・ワールド」。

欧州小型車11台の競演です!お楽しみに!

>>ではちら見せw

>>ちなみに、いつもお世話になっているアウトレーヴさんに、

スプリントQV、入荷中!うおお、これは見に行かないとー!

明らかに一般向けじゃないそのラインナップに泣くという記事を書いたのですが、

今回も同様に、「まだ外車が外車だったころ...」1980年代の雑誌を見て涙を流そうという記事でございます(笑

なぜかたまに家から出てくる古いクルマ雑誌。捨てないでいた親父か、自分をほめてあげたくなります(笑

そんな今日の本は、ル・ボランの1983年6月号。

ieは小学5年生、ボトムズにはまっていたころですね(どうでもいい情報w)。

まず表紙からして、渋い。ポンティアックの6000です。ってマイナーだなあw(嬉

オールズモビル・カトラスなどと兄弟でしたっけ。

第一特集は「AMGチューン」ってありますが、それよりも(汗)やはり目が行くのが、

「現地試乗:ヨーロッパ・ニュー・モデル プジョー205/フィアット・ウーノ/

ルノー・フエゴ・ターボ/オペル・コルサTR・・・」

ですよね(笑

というわけで開いて見る。

「AMGチューン特集」はさらっと流し(汗...それでもこのころは外観も派手ではなく、

パワーアップを主眼とした「チューナー」のイメージが今より強くて面白い)、

そして現地試乗特集へ(わくわくわくわくw

で、いきなりのお出迎えが、ほい、ルノー・フエゴ・ターボ(滝涙

って記事を良く見たら、しかもターボディーゼルだった(号泣

R18(ディズユイット)をベースに作られた「スペシャリティクーペ」がフエゴ。

実はルノー・カラベルあたりからR15(ケンズ)・R17(ディセット)、そしてこのフエゴにいたるまで、

この手のスペシャリティを欠かした事のないメーカーだったりします。

いまもラグナクーペとかありますし。

シトロエンCXをデザインしたロベール・オプロンが手がけたスタイルは、

ポルシェ924風のキャノピータイプのリアハッチや、ボディ前後を貫く

飾り帯などを持ち、きわめてモダンかつクリーン。

フル4シータークーペとしての実用性も併せ持っています。

そしてハイライトのひとつであるターボ・ディーゼルは、

ギャレット製のターボ+2068ccOHCエンジンで88馬力を誇っていました。

当時の日本ではスペシャリティにディーゼルを積むという発想は

きわめてユニークに受け止められたでしょうね。

で、次。うわあ、これまたノックアウトォオオオ!

アルファロメオ スプリント クワドリフォリオ・ヴェルデ(QV)!

スッドに2台乗った(1.5スーパー 4ドア・1.2ti 2ドア)に乗ったieとしては、

あとはスッドといえばクーペ・ボディを持つスッドスプリントに乗らずにはいられない!って

ずっと思っているんですが、銀バンパーのオリジナル・スプリントもいいけれど、

いかにも80年代風の近代化が図られているこの頃のも捨てがたいですねえ。

エンジンはむろん水冷フラット4。この頃は、スプリントは「スッド・スプリント1.3」と、

この「スプリントQV」に名前が別れていて、この1.5はダブル・チョークのウェーバー

ツインキャブによって105馬力を発生。915kgしかないボディを活発に走らせます。

フロントのブレーキをインボード化するなど凝りに凝った足回りを持つ

スッド系の「夢のようなハンドリング」と、

フラット4特有のビートと、アルファエンジン特有のざらついた感触を伴った

官能的とも言えるサウンドによって、本流ではないといわれるスッドも、

やはりこいつはアルファなんだ!と思わせてくれるのです。

ノックアウトものはまだまだ続きます。

はい次はコレ!

アルファロメオ GTV6 2.5!

アルファのジュリア系の後継として1970年代中葉に登場した「アルフェッタ」をベースに、アルファ6(セイ)のV6をノーズに押し込んだのがこの「GTV6」です。

その後も164、155、156、GTV、SZなどに搭載され、名機とも呼べるアルファ6用のV6は、

さすがにアルファ6のときの「悪夢の6キャブレター(涙)」ではなく

インジェクション化(ボッシュLジェトロ)され、160馬力を発揮。

ジウジアーロデザインの2+2クーペボディは、これもまた80年代特有の

ウレタン・バンパーによってモダンに改装されています。

もとよりアルフェッタは、トランスミッションをリアデフの前に置く「トランスアクスル」方式で前後重量配分を50:50とし(GTV6はさすがにこの比率が違うと思うが)、

リアサスもレーシングカーが古くは多く採用していた「ド・ディオンアクスル」とすることで、

ハンドリングと乗り心地は抜群と言われていました。

それにパワフルなV6が載ったGTV6は、さらにGTカーとしての性格も与えられ、

イタリアンGTとしてきわめて魅力的です。

...エンジンの回転数で回るドライブシャフトが泣き所なんですけどもねえ(涙

そして、お次はこれ、当時まさしく出たばかりのブランニューモデルだった、プジョー205です。

プジョー205は、激しい競争を繰り広げていたルノー・サンクとの戦いに勝つべく、1983年に登場。

従前の104よりもひと回り大きなボディは、これまでのプジョー同様にピニンファリーナのデザインによります。

今見ても色あせませんね。

この205の持つ若々しさは、それまでのプジョーにはなかったキャラクターで、

現在のスポーティなプジョーのイメージは、この205が与えたといっても過言ではありません。

日本では販売の中心が3ドアのGTIになりましたが、本来ヨーロッパではこのGRのように

5ドアで非スポーツグレードがメイン。

グレードは下からGL、GR、SR、GTとなっていました。

スポーティな外観のGTIも魅力的ですが、何もついてないこの「素」の205もまた、

本来のベーシックカーのスタイルでなんともカッコいいです。

日本でも「automatic」などがこのGRのような5ドア、装飾なしでわずかながら導入され、購入する事が出来ました。

そして次がフィアット・ウーノ ES。

パンダの開発コードが「ゼロ」だったので、その次に開発されたこのクルマが「ウーノ(1)」になったということらしいのですが、

それだけではなく、いまのフィアットのクルマのイメージやクルマ作りの基礎となった一台です。

ウーノの前身が127だと知れば、いかにウーノが新しく、

そして今売られているフィアット各車の礎になったのかが、わかります。

これまたジウジアーロによる、クリーンでモダン、登場以来29年たっても

まったく古くなっていないデザインを持つウーノ。

1301cc、1116cc、903cc(いずれも直4)が登場時には用意されましたが、

取材対象になったのはそのうち903ccエンジンを積んだ「ES」。

「エコノミーセービング」の略を持つ燃費重視のグレードで、日本には入ってきていないと思います。

外装に限らず内装もステキ。灰皿はパンダ同様にダッシュボードを左右に自由自在に動かせ、

ポップなメータパネル、そしてサテライトスイッチなどなど、80年代らしさが横溢しています。

ウーノはその後I・DE・Aによるリスタイルを受け、後継のプントに道を譲る事になります。

しかし、この頃はほんとうに外車がまだまだ一般的ではなく、

「ガイシャ」って感じがしますよね。

バブルの前ですから、記号性っていうことでもなく、通常の「クルマ選び」の選択肢にはない、

「好きな人だけが買う」という世界。

でもだからこそ、ガイシャが外国そのもののにほひを運ぶものだったものでいられたのですね。

外車が売れるのはすばらしいことです。

でも、願わくば、やはり、乗るだけで・持つだけで、

その外車を作っている本国に瞬間移動出来るようなものであって欲しいと願ったりします。

>>うむむ、この記事、タイトルが「その1」なんだが、

「その2」はあるの?って思われた方、正解!

この号、実は後半にもとんでもなく面白い記事があって、それを載せないわけにはいきません!

>>その特集の名は「ヨーロピアン・ミニ・ワールド」。

欧州小型車11台の競演です!お楽しみに!

>>ではちら見せw

>>ちなみに、いつもお世話になっているアウトレーヴさんに、

スプリントQV、入荷中!うおお、これは見に行かないとー!

ウチは引っ越しの時にほとんどのクルマ雑誌捨てちゃったから羨ましい!

>その外車を作っている本国に瞬間移動出来るようなものであって欲しいと願ったりします。

ほんと、そう思います。

あの頃は毎日クルマを乗り換える妄想をしては悦に浸っていました。(^^ゞ

「ヨーロピアン・ミニ・ワールド」 楽しみにしていますよ!

JAXのリトモの広告とか載ってそうな雰囲気ですが、

もう30年近く前なんですね・・・コワコワ。。

83年は結構豊作な年だったんですねw

ウーノ萌えー!

かの吉田匠さんも、遠くで聞くグランプリマシーンの音と表現してましたね。

壊れなきゃとっても素晴らしいマシーンです あれは。

偶然検索で通りかかりましたが

めずらしい車がいっぱいですね。

(懐かしいものや知らないもの)

また、時々寄らせていただきます。

最初から読み出して、やっと追いついたので、コメントさせて頂きました。いつも深い内容のお話、楽しみにしています。

僕も「ショボいグレード」萌えです。今後ともよろしくお願い致します。

フェイズ1のターボに乗ってたんですが、ベーシックグレード乗りたかったです。タマ数が少なくてなかなか中古車市場に出て来ませんでした。昔ほどじゃないですけど、ある程度上のグレードしか入らない傾向はそんなに変わっていないように思います。本気なベーシックグレード売っても儲からないかな。

そういえば先日、女子高生が親に泣き落としでロンドンへ卒業旅行へ行けてしまうという、人生舐めんな!と思わず言いたくなった映画を観たのですけど、背景に走っている車がどれも車名を判定できるくらいリアルに描かれているのには感心しました。まぁその作品に関わらず、最近のアニメは、クルマに関してはリアルに描くようになりましたね。