| 理不尽社会に言葉の力を―ソノ一言オカシクナイデスカ?小森 陽一,おおえだ けいこ新日本出版社このアイテムの詳細を見る |

前回記事の中でも紹介した、この「理不尽社会に言葉の力を」という本を、実際に注文して読んでみました。そして改めて、「奴隷根性から抜け出すのは何も難しい事ではない、今までの固定観念から抜け出て、ちょっと発想を変えてみるだけで良いのだ」という事を実感しました。

ただ如何せん、同書の文章が、出だしこそ引き付けられるものの、中盤以降は非常に回りくどい説明になっていて、このままでは職場のみんなに紹介するには少し気が引けます(これはあくまで私が受けた印象ですが)。その一方で、本の挿絵や漫画の比喩は非常に秀逸で分かりやすく描かれていたので、私もこちらを中心に本の内容を紹介していく事にします。

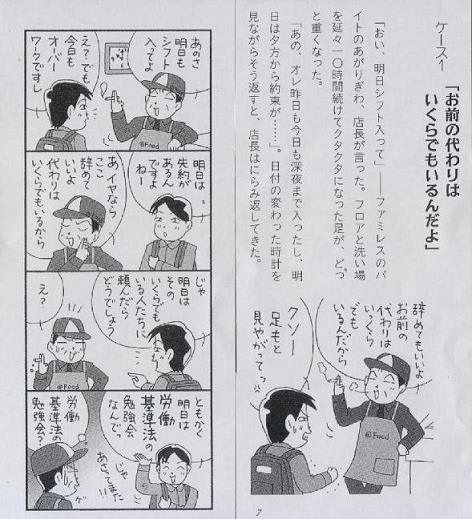

この本は、「お前の代わりはいくらでもいるんだよ」「君はこの仕事向いてないんじゃない」「こんなこともわからないの?」「進路は自由選択、その結果は自己責任」などの、仕事や生活でよく見られる「きつい、差別的な言辞」やその奥に潜む価値観に対して、その言葉を発した相手の矛盾やエゴを抉り出し、そんな言葉に怯まず、寧ろ「人間らしい言葉や価値観」でそれに対抗していこう、という事を呼びかけています。

その中でまず目を引いたのが、最初に出てくる上記の「お前の代わりはいくらでもいるんだよ」。店長が、退勤間際のバイト店員に対して、元々休みだったのに「明日も出てくれ」と臨時出勤を要請し、「明日はあいにく予定がある」と断った店員に対して発したのが、この言葉でした。それに対して店員は、仕事を失えば元も子もないので、「この野郎、俺の足元を見透かしやがって」と憤りつつも、仕方なく臨時出勤させられる・・・というオチで始まります(何かウチの職場とソックリな様なw)。

しかし、そもそも「お前の代わりはいくらでもいる」んだったら、わざわざ「明日も出てくれ」なんて言わなくても、その「いくらでもいる代わり」を出勤させれば済む話ではないですかw。その時点で、この店長の物言いは、ただの「コケオドシ」でしかない事が分かります。実際に出勤拒否されたら困るのは、実は店長の方であり、バイトは何も「泣く泣く店長の言いなりになる」必要なぞ無かったのです。しかも、こちらには憲法・労基法という強い味方もいます。

それともう一点。店長は苦し紛れでこの「コケオドシ」を使ったのでしょうが、こんな論理を認めてしまったが最期、逆に店長自身も、自分で自分の首を絞める事になってしまうのです。何故なら、「お前(バイト)の代わりはいくらでもいる」んだったら、「店長の代わり」も幾らでもいる事になり、いつ使い捨てされても文句が言えなくなってしまうでしょう。

それは上記の「空気読めよ」という言葉にも言える事です。部内の会議や酒席の場で、上司が出した意見や注文に対して、部下はその場の雰囲気(空気)を察知して、無理やり上司に合わせてしまう、という、これも「会社でよくある話」です。「清濁併せ呑む」と半ば美化されて伝えられたりもする、よくある処世術の一つですが、何の事はない、要は「長い物には巻かれろ」というだけです。

しかも、私の今までの経験では、「下流」「低所得」階層に行くほど、この封建的な価値観が支配的であるように思えます。恐らく、「どうやっても上には這い上がれないのなら、もう為るようにしか為らないのだろう」と思わせられているからでしょう。

実際に、以前の職場で、面と向かって言われた訳ではありませんが、それに近い経験をした事があります。それは、出勤時に休憩室に入ってきた時に、そこの職場の古狸みたいな封建オヤジが、当時ニュースになっていた船場吉兆や三笠フーズなどの、食品の産地・日付偽装事件に対して、「従業員を路頭に迷わせても良いのか」という論理で、公益通報者(内部告発者)を貶めるような言辞を吐いていた事がありました。これが、当時も既に何人かの同僚には自分がブロガーである事を公にしていた私に対する、アテツケだったかどうかは、定かではありませんが。

しかし、その結果どうなったか。「長い物に巻かれろ」で、戦争に反対しなかった為に、東京大空襲や広島・長崎に原爆を落とされたのではなかったか。チッソやJRの社員が、保身に走り、見て見ぬふりした為に、水俣病や福知山線事故が起こったのだろう。非正規労働者が低賃金・長時間労働を強いられても、最初は無関係と捉えていて、自分たちにも累が及ぶようになって初めて、事の重大さを思い知らされたのではなかったか。

3分ビデオ・手遅れ(注:数年前の古い動画ですが、今でも充分通用するのでは)

(前略)

正社員の告白 作者不詳(インターネット掲示板より) 絵:壱花花

はじめに御手洗と八代はニートに襲いかかったが、

ニートは社会不適応の役立たずのクズだから、

私は声を上げなかった。

次に御手洗と八代はフリーターに襲いかかったが、

フリーターは勝手気ままな人生を好むバカだから、

声を上げなかった。

次に御手洗と八代は、

派遣社員と非正規社員に襲いかかったが、

私はそのどちらでもないので、声を上げなかった。

その次に御手洗と八代は、

郵便局員と地方公務員に襲いかかったが、

彼らは血税で美味しい汁を吸う寄生虫だから、声を上げなかった。

そして御手洗と八代が正社員に襲いかかったとき、

正社員のために声を上げてくれる人は、もう誰もいなかった。

(注)御手洗は自民党政権当時の日本経団連会長、八代もほぼ同時期の経済財政諮問会議メンバー。

以上の2つの例からも分かるように、「お前の代わりはいくらでもいる」とか「空気読め」とかいう言辞は、決して上手な処世術ではなく、只の「奴隷根性」の現われにしか過ぎない。寧ろ、それにばかりしがみ付いていると、最期には自分で自分の首をも絞めかねない所まで行き着いてしまう、という事です。そして、その「奴隷根性」から抜け出すのも、そんな難しい話ではなく、ちょっと視点や発想を変えてみるだけで、また違った見方が出来る事が分かります。

確かに、それもまだまだ、私の言っている事は理想論かも知れません。しかし、ではその反対の「現実」論=「長い物には巻かれろ」「奴隷根性」論で、暮らし向きは良くなったのでしょうか。ますます悪くなりこそすれ、良くなる試しがないじゃないですか。座して死を待つだけの「奴隷」の境遇に甘んじている位なら、決して小さくは無い変化の可能性に掛ける方がよっぽどマシだと思いませんか。

ところで、社民党を離党した辻元清美が、盛んに「小政党よりも大政党」とか「現実主義に目覚めた」とか言い訳していますが、何をか況やです。その「現実」なるものも、かつての「大日本帝国」や「チッソ」と同様の、「ハリボテ」「砂上の楼閣」でしかないかも知れないのに。確かに、社民党も決して褒められた存在では無いかも知れませんが、最終的には合流するであろう民主党も、それより優れているとは到底思えませんが。泥船から逃げ出したつもりが、別の泥舟に逃げ込んだだけに終わる可能性の方が大ではないか、と。

まあこれは、自民党という泥舟からは一足早く逃げ出す事には成功したものの、泥海からは一向に抜け出そうとはせずに、自民・民主という従来の泥舟相手に、「自分を如何に高く売るか」という発想しか出来ない、「みんなの党」の渡辺喜美も、同じ「奴隷根性の虜」で「権力亡者」「同じ穴のムジナ」という意味では、辻元と五十歩百歩なのですが。