先日、久しぶりにお会いした友人に、「相変わらずバカなことやってるねー」

と

ほめられた?

バカな事とは何だろう?、聞こうと思ったが

喧嘩になるといけないので、

「すみません~、相変わらずバカやってます~」

と笑って答えた、

俺も大人になったものだ!

たぶん「バカなこと」の真相は、ユニットの位相合わせの事だと思う

彼のユニットはJBL、

ははぁ~、

さては位置が合わせられずに、

ユニットは面位置合わせでいいんだ、と言いたかったのかも知れない

いいんですよ~~、

JBLは面一で

正当な、ALTEC派の私は、ボイスコイル位置を合わせるのが当たり前なんです

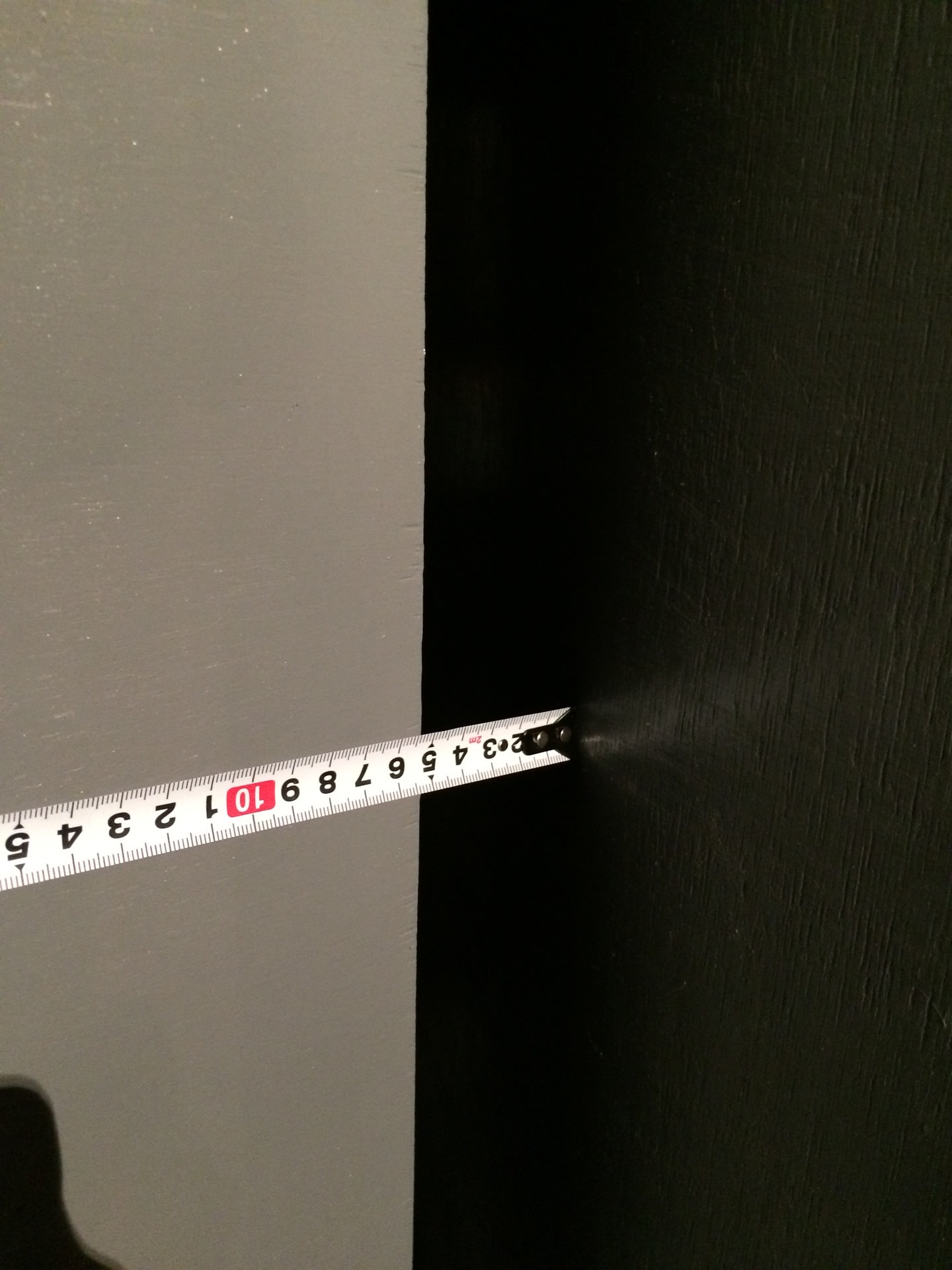

でも、合わせやすい311-90でも、ヴォイスコイルの位置を合わせると

つらいち、のぴったりの位置にはならない、ホーンが少し前に出っ張ってしまう

これから先の話は、つらいちで、いいと主張する、

俗にJBL派の方々には理解できないことだと思います

位置合わせは、

ボイスコイル位置を合わせる、のか

振動板の位置を合わせるのか?

A型のALTEC派は、結構気になっています

一般的にはボイスコイルの位置を合わせろ、と言われているが

少し疑問が残る

振動板で合わせても、ボイスコイルで合わせても

うまく合わない気がする

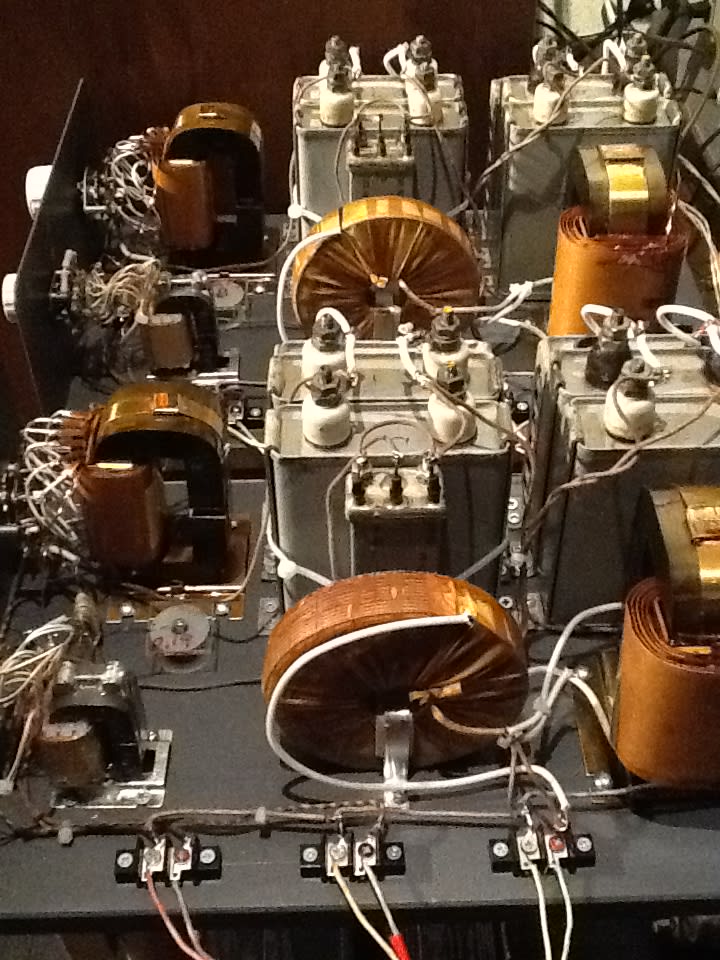

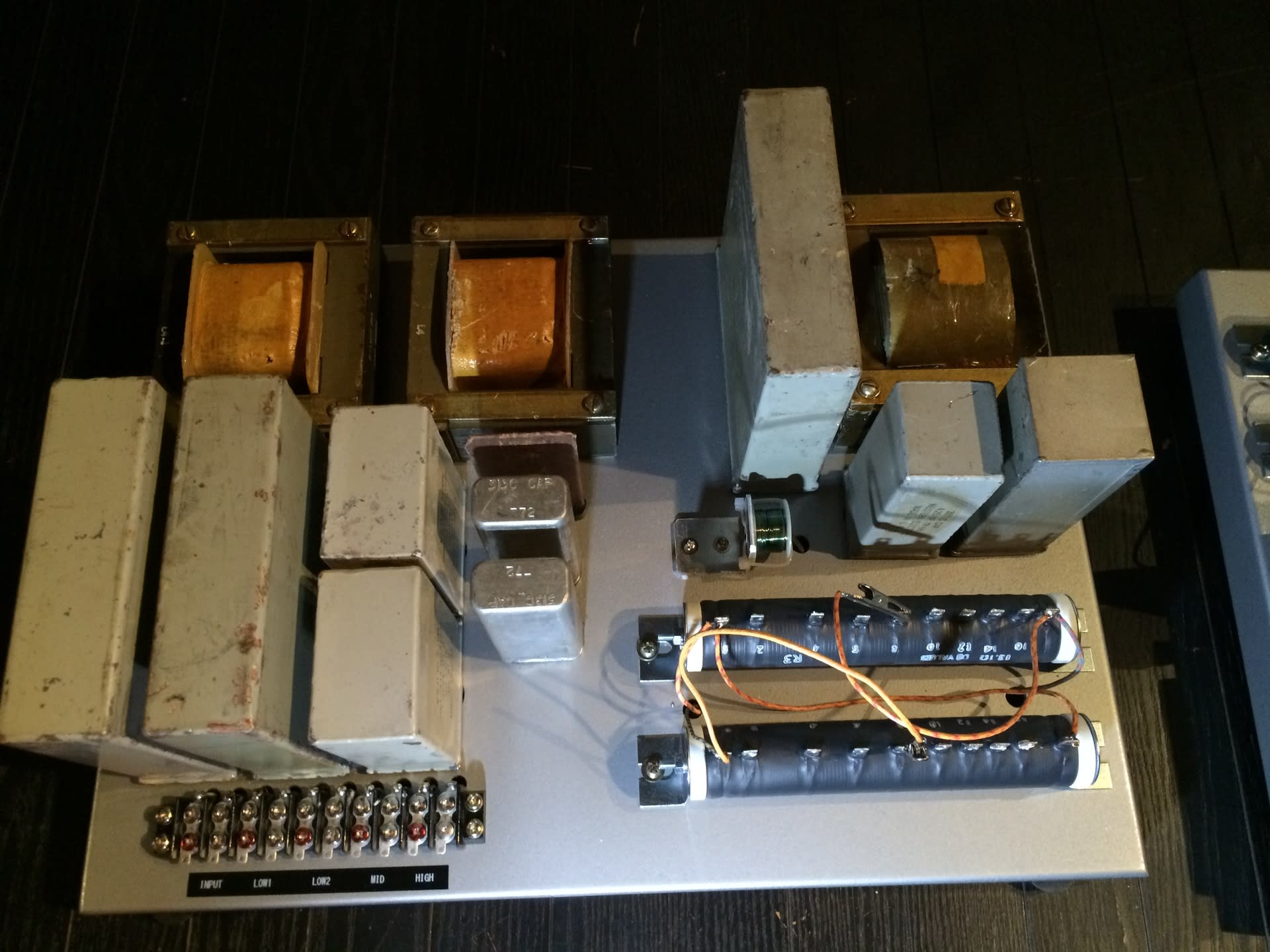

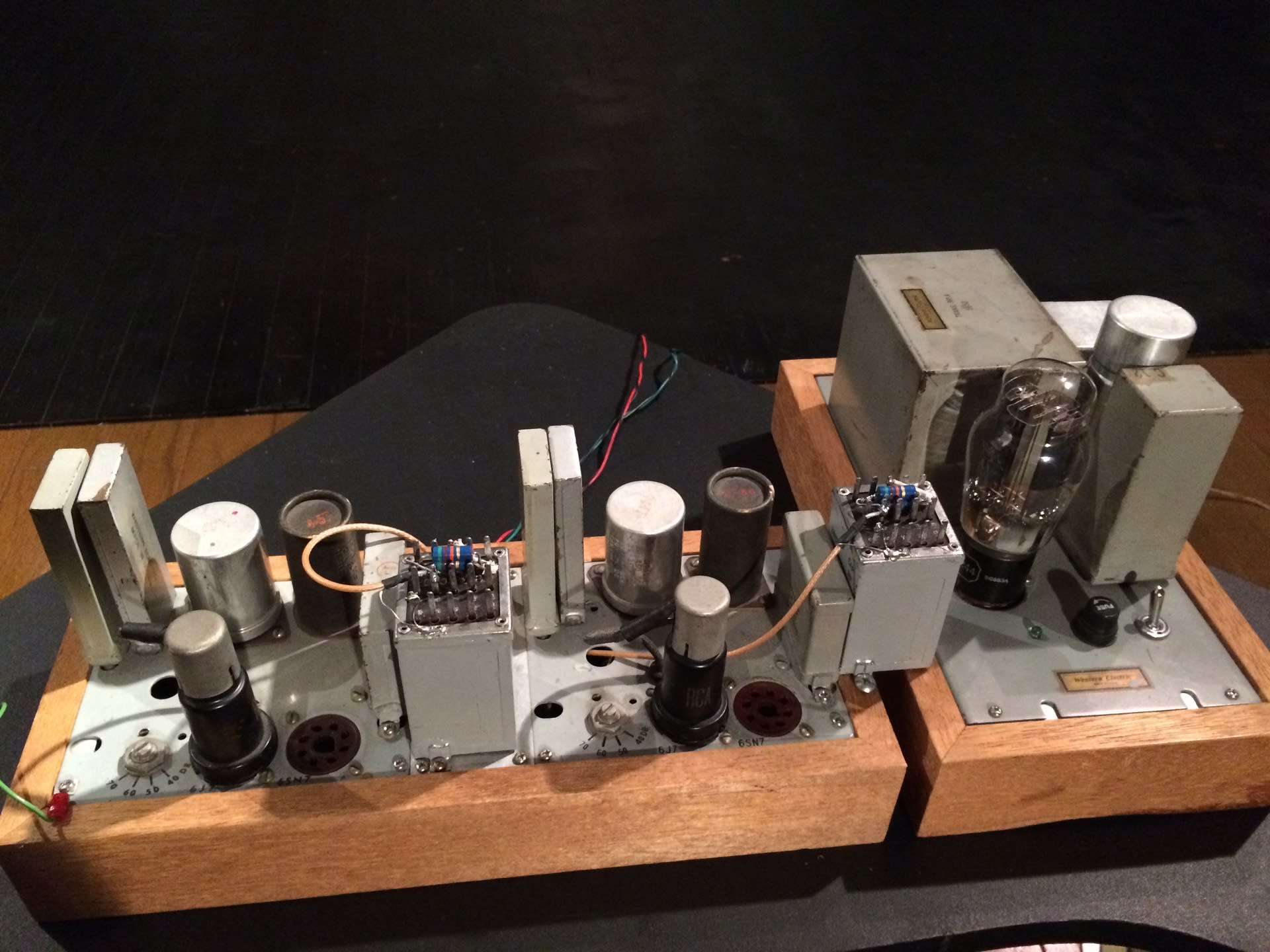

低域ユニットのALTEC 515 Field coilは

聴き手の位置からみると、ボイスコイルの前に、コーン型振動板がありそれが振動して音が出てくるわけだ

中域ドライバーの288Fcは

聴き手側からみると、ボイスコイルの後ろ側で、ドーム型の反対向き(内側)の音が出てくる

う~ん

ツイーターのWE597Aは

ウーハーと同じ方式で振動板の後ろ側にボイスコイルがある

うーん、うーん!

ボイスコイルで合わせると、振動板の位置が合わない!

ボイスコイルの前に振動盤が付いているものと

ボイスコイルの後ろ側にしかも反対向きに振動板が付いているもの

これの位置を合わせるのはかなり難しい

機械的に振動を発生させる、位置か

空気を振動させる位置で合わせるのか

しかも空気をふるわせる振動板の大きさは、ユニットによってかなり違う

どこを基準にするか、悩みどころではある

合わせる以上、どこを合わせるか基準が必要!

私が考えても正確な答えが出るわけではないので、シンプルに

やはりボイスコイルの位置で音源を合わせる事にした

いいんです、間違っていても

ボイスコイルの位置もユニットによってこれまた様々

515はダンパーの2センチ後ろ側

288はユニット後ろ側のダンパーのほぼ付け根、バックカバーの蓋の位置くらい

597はホーンと本体の付け根の位置

よし、基準となる位置は決まった!

これを合わせよう、

歌でも歌いながら~

♪

几帳面で有名だけど

部屋は散らかっている意外と

♪

だけどユニットが1センチでも

ずれていたらもう聴けない

聴けない♪

だって今日のこと思い出して

一人反省会♪

気になりだしたらもう止まらない

もう夜中の二時なのに~♪

注(西野カナさんのA型の歌の替え歌です)

最近スナックで西野カナさんを唄う

おじさんと

知り合いになりまして

最近は定期的におじさん二人で

西野カナさんを唄っています

すごいでしょう、

客:聞かせれる身になってみろ!

と言われることもありますが

全然気にしません~

よし、完ぺき

夜中の二時まで時間はかからなかったが

結構、時間がかかった

傍から見れば、バカなことでも

努力は結果を生みます!

やはりコイルに合わせるので正解のようだ

音のピントが更によくなりました

これは気持ちいいです、

以前の、あの能天気でいい加減な締りの無い、だらだら軽い緩い音が出ていた

ALTECとは思えない音の締り、張り、音色です。

これはJBL派の皆さんには申し訳ありませんが

もはやこのALTECはPA用のSPではなく

B&W801にも負けない

モニタースピーカーしても使える音の定位です!

ざまぁ~!