先日のブログでM3Dはクラシックに合わない!

と、

軽々しく言ってしまい申し訳ありませんでした

ろくに試していなかったので、今回いろいろ聴き比べやってみました

選んだのはMoNoのレコードで

カラヤンの魔笛、1950年の録音のほうです

これはMoNoでありながら録音は最高音質、演奏も素晴らしいです

しかもセリフ抜きで、序曲、アリアのいいとこ取りの一枚、

この大好きなレコードの1面片面を聞き比べてみました

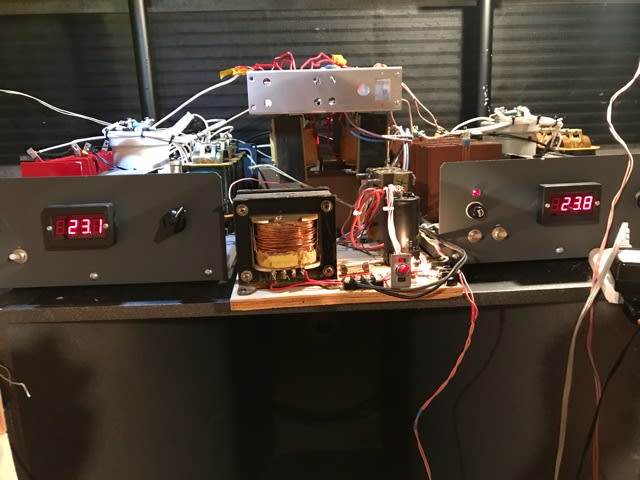

最初はガラード301に取り付けた3本のアームから

SPU-AE アームはオルトフォンRF297、昇圧トランスはJs6600

この組み合わせが標準となるだろう

ちょっと渋めの重厚な低音に支えられた、派手さの無い音

まさに標準とする音だと思う

ちょっと高域が暴れて聞きにくく、潰れて煩いと感じるいところがあるが

モノレコードだから仕方ないかな?

美味しいかどうかと聞かれれば、普通〜〜

お次はRS212に取り付けられたモノカートリッジ、CG25D+WE 618Bの600Ω受け

あっ、

ぜんぜん世界が違う、これは素晴らしい

先ほどAEでは煩いと感じたところが全くうるさくない、

艶やかに煌びやかに、バイオリンが鳴り響く

えー!、

こんないちがったけっけ?音の艶が全く違う、力が全く違う

MONOレコードをmonoカートリッジだから相性がいいのは当たり前なのか

力があるから音の張り出し方、

細いニアンスまで潰れないでハッキリ奏でている

アリアの歌声も生々しさたっぷりに飛び出して響く、軽やかに華やかに、これはいい!

素材の良さを最大限に引き出した、

旬の素材を最高の手法で料理した、最高に美味しい料理です

でもこの華やかさは、もしかしたらWE618B?のせい

普通の料理のSPUも 618Bなら華やかになるかな?と

もう一度SPU‐AEでトランスを618Bに変えてみる、入力は30Ωで

あっやっぱり派手だ、でも高域の暴れはさっきと同じだが、潰れは少ないかな?

艶やかなSPUサウンドになったが・・・、

立体感や奥行感はCG25Dには全くかなわない、そこはMONO同士が一番相性がいいかな?

CG25Dを聞いた後なので、正直いい音だとは思うが、

やはり比べると面白くない、普通の料理

やはりMONOレコードは、SPUではダメだと思うが一応SPU-GTも聞いてみる

SPU-GTは我が家では一番高額なアームRMG‐309に取り付けてある

あれ?以外にいい、

バランスがいいというか

音楽的にいいと言ったらいいのかな?これはこれで不満がない

角の立たない料理で、目立たないが美味しかった

ここまではクラシックは鳴るのが当たり前の組み合わせ

お次は問題の組み合わせに入る、18インチ大型ターンテーブルが盛大に鳴く

マイクロトラックに取り付けられた二つのアーム

まずはグレースのロングアームに取り付けてあるシュアーM3D

やっぱりあわない~

何と言ったらいいか幻想的とか、わびさびなんて全くないあっけらか〜〜んの世界

奥行とか臨場感とか、謙虚さの欠片もなく

グイグイずいずいと前に遠慮なく押し出してくる

明も暗も無い、全て明るい

オーディオ的に聞いてると、これはこれでありかな〜?と、思えば

・・・思えるのかな〜〜

まあ、聴き方によっては、SPU-AE+JS6600の組み合わせより、

明るく楽しい?

いや、

楽しいという表現が正しいかどうかは分からないが・・・・、

これがフィガロだったらM3Dもありかもしれない、という楽しさというか・・・、

魔笛だからあまり楽しい演奏って・・・

夜の女王のアリアもなかなか明るく元気で良かった・・・・、?

やはり調味料とが素材を生かしていない料理だと思います

お次はRCAのSP用の超ロングアームに無理やり取り付けた、バリレラ

これは音が凄い!

オーディオ的に凄い!

迫力満点の演奏、若いカラヤンの力強演奏がよく伝わって来る

CG25Dに比べるとこちらのほうが味付けがチョー濃い、厚い

☆注、当たり前だが、音楽的に声の張りや音の緊張感、音楽としてのバランスはCG25Dの方がだんぜん上です

あくまでオーディオ的に悪くないとういか、これはこれで聞いてて楽しいが・・・、

が、とても疲れる、音が重い〜〜

胃が重くなり、胃もたれしそうな料理です

夜の女王も、官能的とか美声とかそんな表現はできない、

ただ力強く歌っているとしか言えない

これもほかのレコードであれば、

いいかもしれないが、このレコードはちょっと違う?気がします

最後はトーレンスTD150に、SME3009S2で取り付けた、デッカV

いやーホッとするね〜〜

クラシックは、

魔笛は、こうでなくちゃね〜〜

バリレラで沸騰していた部屋の空気が、す〜と冷めて、正常な温度になってきた

ちょっと冷やかな空気の中、重々しく緊張感のある演奏が鳴り響きました

楽器と楽器の間の無音の静寂もいいですねー

音がいいとか悪いだけじゃない、

楽しい、が、楽しの質が違う、音楽を聞く歓びというか

魔笛の重厚な序曲、夜の女王のアリアも声が滲まず、派手にもならない

デッカのレコードのような、相性のピントの良さは感じませんが

この魔笛らしさは十分楽しめる演奏

結局、今回このレコード聴き比べでは新しい発見には至りませんでした

どれを選ぶと言われれば、迷わずオルトフォンCG25Dモノラルカートリッジ+WE 618B–600Ω受け

デッカ、SPU–GT

・・・、

Monoレコードをstereoカートリッジで掛けたのでは、

曲は痩せてしまい、音潰れもおきてしまうようで、当然ですがモノカートリッジが相性が良いですね

アメリカンカートリッジとアメリカンターンテーブルの組み合わせをためしてみましたが

オーディオ的におもしろいと書きましたが、この魔笛レコードをもう一度聞きたいとは、今は思えません

レコードと入力装置の組み合わせ、好みの問題もあると思いますが

曲のジャンルや、音楽的な音の傾向?、個人的な概念かもしれませんが、

そのレコードの持っている演奏の雰囲気を壊してはいけないと思います

年代、ジャンル、雰囲気そんなものを大切にしながら

新しい、おいしい組み合わせをこれからも探して行こうと思います