年末恒例の今年観たお芝居の数です。毎年書いていますが、数を数えるのが苦手、しかも同じ芝居を複数回見たりしているので、本当のところ、よーわからんのですが、とにかくたくさん行きました。お江戸遠征もとうとう12回、8月の歌舞伎座遠征はお休みしたのですが、9月が俳優祭で月に2回上京したので合計12回となりました。こんなこと、亡くなった母が聞いたらきっと卒倒したと思います。ここは身寄りのない気楽さです。それと「推しは推せる時に推せ」、これに尽きます。今年ほど、この言葉が身に沁みた年はないでしょうね。

9割以上は歌舞伎です。文楽も感想文は上げておりませんが、大阪の文楽劇場の公演は何とか細々と通っています。歌舞伎の親元、演目的に見ておいたほうがいいのかなと思いまして…。と書いてますが、実際のところは義太夫が気持ち良すぎて意識を失ってる場面多数でございます。

歌舞伎以外は文学座を2回見ました。「夏の夜の夢」は東京まで見に行きましたが、見に行った甲斐がありました。それにつられて大阪でも文学座を1回見ました。来年は「オセロー」があるそうなので、それも上京する案件かと思っています。もうひとつ、大竹しのぶさんの「ビクトリア」も見ました。一人芝居です。一人芝居は腕のある役者さんでないと成立しないので、大竹しのぶさんは十分OKです。

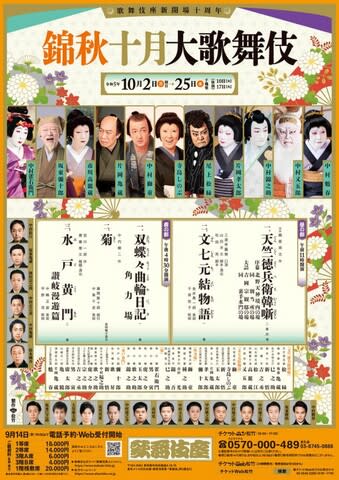

歌舞伎は孝夫さん は2月歌舞伎座「霊験亀山鉾」、4月歌舞伎座「与話情浮名横櫛」(孝玉コンビ

は2月歌舞伎座「霊験亀山鉾」、4月歌舞伎座「与話情浮名横櫛」(孝玉コンビ )、6月歌舞伎座「すし屋」、7月松竹座「俊寛」、10月御園座「四谷怪談」「神田祭」(孝玉コンビ

)、6月歌舞伎座「すし屋」、7月松竹座「俊寛」、10月御園座「四谷怪談」「神田祭」(孝玉コンビ )、11月歌舞伎座「松浦の太鼓」、12月南座「七段目」です。あと、8月の上方歌舞伎会と9月の俳優祭でご挨拶でお出ましになったのを拝見しています。

)、11月歌舞伎座「松浦の太鼓」、12月南座「七段目」です。あと、8月の上方歌舞伎会と9月の俳優祭でご挨拶でお出ましになったのを拝見しています。

玉ちゃん は1月松竹座「幽玄」、3月歌舞伎座「髑髏尼」「吉田屋」、4月歌舞伎座「与話情浮名横櫛」(孝玉コンビ

は1月松竹座「幽玄」、3月歌舞伎座「髑髏尼」「吉田屋」、4月歌舞伎座「与話情浮名横櫛」(孝玉コンビ )、7月南座「坂東玉三郎コンサート人生は歌だけ」「坂東玉三郎夏のひととき」、8月南座「怪談牡丹燈籠」、9月「口上&衣装解説」、10月御園座「四谷怪談」「神田祭」(孝玉コンビ

)、7月南座「坂東玉三郎コンサート人生は歌だけ」「坂東玉三郎夏のひととき」、8月南座「怪談牡丹燈籠」、9月「口上&衣装解説」、10月御園座「四谷怪談」「神田祭」(孝玉コンビ )、11月「お話と素踊りの会」、12月歌舞伎座「天守物語」です。

)、11月「お話と素踊りの会」、12月歌舞伎座「天守物語」です。

印象に残ったのはやはり孝玉コンビ 、「お富さん」をお二人で見られたのはほんと嬉しかったです。赤間山荘の場面は「いいんですか、そんな場面見せてしまって…」と顔を手で覆いながら指の間から見てるって感じでした。コンビ結成50年超のお二人だからこそですね。打ち合わせなしてやってしまうそうなので。御園座はメインは「四谷怪談」のはずなんですが、「神田祭」のほうは話題になっていたような…。とにかくイチャイチャ、ラブラブで多幸感満載でした。こちらも打ち合わせなしで踊られているそうです。

、「お富さん」をお二人で見られたのはほんと嬉しかったです。赤間山荘の場面は「いいんですか、そんな場面見せてしまって…」と顔を手で覆いながら指の間から見てるって感じでした。コンビ結成50年超のお二人だからこそですね。打ち合わせなしてやってしまうそうなので。御園座はメインは「四谷怪談」のはずなんですが、「神田祭」のほうは話題になっていたような…。とにかくイチャイチャ、ラブラブで多幸感満載でした。こちらも打ち合わせなしで踊られているそうです。

こうやって見ると、お二方ともお舞台が続いていますね。贔屓からすれば、御目文字の機会が増えることは有難いのですが、働きすぎでなければいいのですが。孝玉コンビ は松竹株式会社のキラーコンテンツですからね。亀ちゃんのことがあって、キラーコンテンツが孝玉コンビ

は松竹株式会社のキラーコンテンツですからね。亀ちゃんのことがあって、キラーコンテンツが孝玉コンビ 一択になったような気がします。孝玉コンビ

一択になったような気がします。孝玉コンビ はもちろん見たいけれど、ご負担になっても…と揺れるオトメ心です。と殊勝なことを書きつつ、4月の歌舞伎座の演目は当然ご両人のラブラブを見られるんですよね、と念押ししておきます。

はもちろん見たいけれど、ご負担になっても…と揺れるオトメ心です。と殊勝なことを書きつつ、4月の歌舞伎座の演目は当然ご両人のラブラブを見られるんですよね、と念押ししておきます。

孝玉コンビ 以外は、やはりこっそり贔屓の鷹之資さんでしょう。2月の「船弁慶」は圧巻でした。あの大きな歌舞伎座を完全に自分の世界にされましたから。9月の翔乃會も大変結構でした。それ以外の月もほぼ出ずっぱりではないでしょうか。踊りの名手ということで舞踊の場面に引っ張りだされることが多いように思いますが、たくさんで踊っていても鷹之資さんはすぐにわかるっていうのは凄いことだと思います。もちろん踊りもいいのですが、義太夫狂言もちゃんと出来そうなので、「忠臣蔵」「菅原」「義経千本桜」あたりで良いお役で出てくださったらと思います。

以外は、やはりこっそり贔屓の鷹之資さんでしょう。2月の「船弁慶」は圧巻でした。あの大きな歌舞伎座を完全に自分の世界にされましたから。9月の翔乃會も大変結構でした。それ以外の月もほぼ出ずっぱりではないでしょうか。踊りの名手ということで舞踊の場面に引っ張りだされることが多いように思いますが、たくさんで踊っていても鷹之資さんはすぐにわかるっていうのは凄いことだと思います。もちろん踊りもいいのですが、義太夫狂言もちゃんと出来そうなので、「忠臣蔵」「菅原」「義経千本桜」あたりで良いお役で出てくださったらと思います。

「達陀」を見られたのも嬉しかったです。松緑さんも今年は大活躍でした。左近ちゃんとの「連獅子」も記憶に残ります。左近ちゃんも踊りがしっかりされています。頼もしい限りです。

まだまだあると思いますが、キリがないのでこのあたりで…。75回、切符を買った数だけ見ることができたのも丈夫に生んでくれた両親のおかげと毎年この時期になると思います(コラっ、いつも思いましょう!)。来年も無事に観劇ができますように 。「推しは推せる時に推せ!」です。

。「推しは推せる時に推せ!」です。

今年も一年拙ブログにご訪問くださって有難うございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

どうぞ良い新年をお迎えくださいませ。

9割以上は歌舞伎です。文楽も感想文は上げておりませんが、大阪の文楽劇場の公演は何とか細々と通っています。歌舞伎の親元、演目的に見ておいたほうがいいのかなと思いまして…。と書いてますが、実際のところは義太夫が気持ち良すぎて意識を失ってる場面多数でございます。

歌舞伎以外は文学座を2回見ました。「夏の夜の夢」は東京まで見に行きましたが、見に行った甲斐がありました。それにつられて大阪でも文学座を1回見ました。来年は「オセロー」があるそうなので、それも上京する案件かと思っています。もうひとつ、大竹しのぶさんの「ビクトリア」も見ました。一人芝居です。一人芝居は腕のある役者さんでないと成立しないので、大竹しのぶさんは十分OKです。

歌舞伎は孝夫さん

は2月歌舞伎座「霊験亀山鉾」、4月歌舞伎座「与話情浮名横櫛」(孝玉コンビ

は2月歌舞伎座「霊験亀山鉾」、4月歌舞伎座「与話情浮名横櫛」(孝玉コンビ )、6月歌舞伎座「すし屋」、7月松竹座「俊寛」、10月御園座「四谷怪談」「神田祭」(孝玉コンビ

)、6月歌舞伎座「すし屋」、7月松竹座「俊寛」、10月御園座「四谷怪談」「神田祭」(孝玉コンビ )、11月歌舞伎座「松浦の太鼓」、12月南座「七段目」です。あと、8月の上方歌舞伎会と9月の俳優祭でご挨拶でお出ましになったのを拝見しています。

)、11月歌舞伎座「松浦の太鼓」、12月南座「七段目」です。あと、8月の上方歌舞伎会と9月の俳優祭でご挨拶でお出ましになったのを拝見しています。玉ちゃん

は1月松竹座「幽玄」、3月歌舞伎座「髑髏尼」「吉田屋」、4月歌舞伎座「与話情浮名横櫛」(孝玉コンビ

は1月松竹座「幽玄」、3月歌舞伎座「髑髏尼」「吉田屋」、4月歌舞伎座「与話情浮名横櫛」(孝玉コンビ )、7月南座「坂東玉三郎コンサート人生は歌だけ」「坂東玉三郎夏のひととき」、8月南座「怪談牡丹燈籠」、9月「口上&衣装解説」、10月御園座「四谷怪談」「神田祭」(孝玉コンビ

)、7月南座「坂東玉三郎コンサート人生は歌だけ」「坂東玉三郎夏のひととき」、8月南座「怪談牡丹燈籠」、9月「口上&衣装解説」、10月御園座「四谷怪談」「神田祭」(孝玉コンビ )、11月「お話と素踊りの会」、12月歌舞伎座「天守物語」です。

)、11月「お話と素踊りの会」、12月歌舞伎座「天守物語」です。印象に残ったのはやはり孝玉コンビ

、「お富さん」をお二人で見られたのはほんと嬉しかったです。赤間山荘の場面は「いいんですか、そんな場面見せてしまって…」と顔を手で覆いながら指の間から見てるって感じでした。コンビ結成50年超のお二人だからこそですね。打ち合わせなしてやってしまうそうなので。御園座はメインは「四谷怪談」のはずなんですが、「神田祭」のほうは話題になっていたような…。とにかくイチャイチャ、ラブラブで多幸感満載でした。こちらも打ち合わせなしで踊られているそうです。

、「お富さん」をお二人で見られたのはほんと嬉しかったです。赤間山荘の場面は「いいんですか、そんな場面見せてしまって…」と顔を手で覆いながら指の間から見てるって感じでした。コンビ結成50年超のお二人だからこそですね。打ち合わせなしてやってしまうそうなので。御園座はメインは「四谷怪談」のはずなんですが、「神田祭」のほうは話題になっていたような…。とにかくイチャイチャ、ラブラブで多幸感満載でした。こちらも打ち合わせなしで踊られているそうです。こうやって見ると、お二方ともお舞台が続いていますね。贔屓からすれば、御目文字の機会が増えることは有難いのですが、働きすぎでなければいいのですが。孝玉コンビ

は松竹株式会社のキラーコンテンツですからね。亀ちゃんのことがあって、キラーコンテンツが孝玉コンビ

は松竹株式会社のキラーコンテンツですからね。亀ちゃんのことがあって、キラーコンテンツが孝玉コンビ 一択になったような気がします。孝玉コンビ

一択になったような気がします。孝玉コンビ はもちろん見たいけれど、ご負担になっても…と揺れるオトメ心です。と殊勝なことを書きつつ、4月の歌舞伎座の演目は当然ご両人のラブラブを見られるんですよね、と念押ししておきます。

はもちろん見たいけれど、ご負担になっても…と揺れるオトメ心です。と殊勝なことを書きつつ、4月の歌舞伎座の演目は当然ご両人のラブラブを見られるんですよね、と念押ししておきます。孝玉コンビ

以外は、やはりこっそり贔屓の鷹之資さんでしょう。2月の「船弁慶」は圧巻でした。あの大きな歌舞伎座を完全に自分の世界にされましたから。9月の翔乃會も大変結構でした。それ以外の月もほぼ出ずっぱりではないでしょうか。踊りの名手ということで舞踊の場面に引っ張りだされることが多いように思いますが、たくさんで踊っていても鷹之資さんはすぐにわかるっていうのは凄いことだと思います。もちろん踊りもいいのですが、義太夫狂言もちゃんと出来そうなので、「忠臣蔵」「菅原」「義経千本桜」あたりで良いお役で出てくださったらと思います。

以外は、やはりこっそり贔屓の鷹之資さんでしょう。2月の「船弁慶」は圧巻でした。あの大きな歌舞伎座を完全に自分の世界にされましたから。9月の翔乃會も大変結構でした。それ以外の月もほぼ出ずっぱりではないでしょうか。踊りの名手ということで舞踊の場面に引っ張りだされることが多いように思いますが、たくさんで踊っていても鷹之資さんはすぐにわかるっていうのは凄いことだと思います。もちろん踊りもいいのですが、義太夫狂言もちゃんと出来そうなので、「忠臣蔵」「菅原」「義経千本桜」あたりで良いお役で出てくださったらと思います。「達陀」を見られたのも嬉しかったです。松緑さんも今年は大活躍でした。左近ちゃんとの「連獅子」も記憶に残ります。左近ちゃんも踊りがしっかりされています。頼もしい限りです。

まだまだあると思いますが、キリがないのでこのあたりで…。75回、切符を買った数だけ見ることができたのも丈夫に生んでくれた両親のおかげと毎年この時期になると思います(コラっ、いつも思いましょう!)。来年も無事に観劇ができますように

。「推しは推せる時に推せ!」です。

。「推しは推せる時に推せ!」です。今年も一年拙ブログにご訪問くださって有難うございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

どうぞ良い新年をお迎えくださいませ。

」ってなりました。先日の中村屋さんの追っかけ番組の中でご指導されている場面がありましたが、素でもあれだけお可愛らしいんですから、ほんと、すごいですよね。そういえば、コロナ前に孝夫さん

」ってなりました。先日の中村屋さんの追っかけ番組の中でご指導されている場面がありましたが、素でもあれだけお可愛らしいんですから、ほんと、すごいですよね。そういえば、コロナ前に孝夫さん

」って感じで、遠征もどうしようか一瞬迷ったのですが、“推しは推せる時に推せ”で頑張って上京してきました。とにかく「孝夫さん

」って感じで、遠征もどうしようか一瞬迷ったのですが、“推しは推せる時に推せ”で頑張って上京してきました。とにかく「孝夫さん

。

。