年の瀬が迫り始め、我が家の富有柿がまだ少し柿の木に残っていた12月下旬に、山から平地に下りてきたメジロの"つがい"(パートナー)が熟した柿の実を食べにやってきてくれた。毎年冬になると来てくれるメジロのつがいだが、この冬では初めて見る、このつがいのメジロだった。この秋の我が家の富有柿は豊作で、150個ほども実がなり、味も近年になく美味しかった。近所の人たちにも食べてもらった。11月中旬頃からは、たくさんのいろいろな種類の鳥たちも連日、食べにきてくれていた。

12月24日の午後、孫の寛太とともに京都吉田山山麓の真如堂にベビーカー散歩。境内の木々はすっかり葉を落とし冬支度。三重の塔もよく見える。水仙の白い花が何輪か開花していた。

年の瀬が押し詰まった12月30日午後、この日は暖かい日差しの良い天気になったので、四条大橋から祇園、八坂神社界隈をぶらぶらしてみたくなった。電車に乗って行ってみた。鴨川に架かる四条大橋のたもとに立つ出雲阿国(いずものおくに)像の後ろに廻る。柳の緑がいまも美しい。近くの葉を落とした樹木に大きなスズメバチの巣がかかっていた。

レストラン菊水の建物の向かいに京都南座の建物。年末には歌舞伎恒例の「吉例顔見世興行」(12月2日~23日)が行われていて、歌舞伎界の有名俳優などによる「曽根崎心中」などの演目がかかっていた。年明けの1月2日(初日)~1月10日(千秋楽)には、「南座松竹新喜劇」の上演となる。

四条大橋や三条大橋から見る鴨川と丹波山地。丹波山地の高い山には数日前に降った雪が見える。極東ロシアからの渡り鳥であるユリカモメの姿はまだ見えていなかった。1月に入ると飛来してくるだろうか。

祇園界隈を流れる白川の石畳の通り。いきつけの赤提灯居酒屋「侘助(わびすけ)」のとなりにある柳の木の葉。梅の小さな蕾がちよっとだけ桃色を見せ始めていた。あと1カ月半後の2月中旬には開花するだろうか。

八坂神社にはたくさんの人が来ていた。31日の大晦日にそなえて、たくさんの露店が立ち並べられていた。神社の舞殿には「開運 寅」の大きな絵が立てかけられていた。

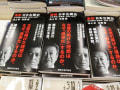

八坂神社の奥にある円山公園にある喫茶店「開花亭」、いつもは客も少なので、ゆっくりとできるところだが、この日はたくさんの人が入っていた。一人席が一席だけ空いていたので、コーヒーを注文ししばし読書にふける。この日もってきたのは『激動 日本左翼史—学生運動と過激派/左翼の掲げた理想はなぜ"過激化"するのか・戦後左派の失敗』(佐藤慶・池上彰対談共著)[講談社現代新書]。数日前に京都丸善書店に行った時に、「新書ベストセラー1位」となっていた本だった。購入して読み始めている。

八坂神社近くの四条通りの店ゝの一つにある手ぬぐい店に入る。雪と椿、雪と舞妓、雪と南天などの図柄が美しい。

大晦日が過ぎて、2022年の1月1日元旦の日、京都の桂(かつら)に暮らす息子夫婦が我が家に来てくれた。妻が大晦日の日から作ってくれていた正月のおせち料理や、福井県南越前町の故郷の友人から送られてきた味噌を使った鍋料理を4人で食べ、新年の始まりとなった。

この2022年、私はどうなるのだろう。おそらく、年の前半は日本で生活し、後半は中国での生活(4週間の隔離含む)になるのではないかと、今のところは思っている。

いつもこの「彦四郎の中国生活」を読んでくれているみなさん、ありがとうございます。今年も。、どうぞよろしくお願いします。(2022年1月2日)

―追悼 瀬戸内寂聴さん—2カ月ほど前の11月9日、瀬戸内寂聴さんが亡くなった。11月12日付の朝日人文の一面記事に「瀬戸内寂聴さん死去 99歳 作家・僧侶 女性描く」の見出し記事。「林真理子 寄稿 瀬戸内寂聴さんを悼む」の見出し記事が掲載されていた。翌日13日付朝日新聞には「寂聴さん逝く―貫く自分 次代への教え」をテーマとした社説が掲載もされていた。

この社説記事を一読して、この短い文章の中で「瀬戸内寂聴という人の99年間の生涯」についてのよく書けているなあと関心もした。よくよく推敲してこの短文に書き上げたのだろう。その短文の一節には、次のように書かれてもいた。

「作家とか僧侶とか、ましてや文化勲章受賞者とかの説明は不要。"寂聴さん"で、誰もがその顔を、思い浮かべた。反戦・平和を訴え、原発の危険性を説き、舌鋒鋭く政府を批判する。悲しみを抱えて法話を聞きにきた人に、そっと手を添える。自分の老いから来る失敗を笑い話にし、タブーされがちな性のことも愉快に語る。寂聴さんが見せる様々な表情に、世代や男女を超えて多くの人が引き寄せられた。‥‥」

また、この社説記事の一節に、寂聴さん自身がかって語ったこととして、「四百冊を超えているらしい自作の中で、ぜひ、今も読んでもらいたい本をあげよと云われたら、迷いなく即座に、『美は乱調にあり』『諧調は偽りなり』と答えるであろう。今、この混迷を極めた時代にこそ、特に前途のある若い人たちに呼んでほしい」と、5年前に寂聴さんはそうつづったとも、記事には書かれていた。

私が瀬戸内寂聴さんの本を読んだのは、2015年に中国の福建師範大学で担当することとなった講義の一つに「日本古典文法」があり、1990年代に『源氏物語』の現代語訳を刊行していた瀬戸内さんの『わたしの源氏物語』(1989年刊)を読んだことが初めてだった。翌年の16年、日本で購入した『美は乱調にあり(上)』『諧調は偽りなり(下)』(1965年刊と1984年刊/この2冊は上下2冊本となっている)を中国のアパートで読みふけることとなった。これが面白くて、読み終わるのが惜しいくらい素晴らしい小説だった。関東大震災の混乱の最中(さなか)、特高警察により、恋人の大杉栄とともに逮捕されて虐殺された伊藤野枝の人生を描いた作品だった。おそらく、瀬戸晴美さんだからこそ書けた伝記小説だと思う。

その後、『かの子撩乱(りょうらん)』(岡本太郎の母・岡本かの子を描いた小説)など、瀬戸内晴美(寂聴)さんの本を何冊か読んできた。十数年前には、京都嵐山や嵯峨野に行った折りに、ふらっと瀬戸内さんが暮らす「寂庵」の前まで行ったこともあった。

最近読んだ瀬戸内寂聴さんの本としては、『愛に始まり 愛に終わる―瀬戸内寂聴108の言葉』(2021年5月刊)や『今を生きるあなたへ』[瀬戸内寂聴・瀬尾まなほ<聞き手>](2021年12月刊)がある。この『今を生きるあなたへ』(世を去る3カ月前 瀬戸内寂聴が語った人生の真理)は、嵯峨野の寂庵に暮らす瀬戸内寂聴さんの秘書の一人として2010年より就職している瀬尾まなほさん(1988年生まれで現在33歳)が、聞いてみたいいろいろな質問や疑問を素朴に出し、それに対して瀬戸内さんが答えるという対談的な内容となっていて、とても瀬戸内寂聴さんが日頃考えていることや思いを引き出している好書であった。

この11月9日に瀬戸内寂聴さんが亡くなってから1か月後の12月に、NHKで二つの瀬戸内寂聴関連の番組が放送された。一つは、「NHKクローズアップ現代—今を切に生きる 瀬戸内寂聴さん 愛と苦悩の99年—」。

そして、もう一つは、「完全密着 瀬戸内寂聴—作家・僧侶 瀬戸内寂聴93歳」(2016年に放送された番組の再放送)だった。この番組は、NHKの中村裕ディレクターが2000年頃から15年間あまりにわたり、寂庵に出入りして動画取材を重ねたドキュメンタリー番組だった。

この二つの番組を見て、改めて瀬戸内寂聴(晴美)さんという人の99年間の人生を垣間見ることができた。

—瀬戸内晴美(寂聴)さん—

①1922年に徳島県で生まれる。②東京女子大学に在学中の1942年に、20歳で見合い結婚をする。夫の転勤(赴任)に伴い、日中戦争中の中国北京に渡る。1944年に女の子出産。③終戦後に日本に帰国、1948年の25歳の時、夫と3歳の娘を捨てて男性のもとへと出奔する。1950年に正式離婚をする。④1956年、作家としてデビューする。

⑤何人かの男性との関係のもつれの苦しさから逃れるためもあり、1973年に、51歳で得度し出家(しゅっけ)する。作家活動も行う。⑥1974年から京都嵯峨野に「寂庵」をかまえ、僧侶として、作家としての生活を過ごし始める。⑦1987年、岩手県二戸の天台宗寺の住職に就任。⑧2008年、「憲法九条の会」を結成(代表世話人の一人となる)。⑨2021年11月、99歳で死去。

■この1年間、3月には田中邦衛さんが88歳で亡くなった。映画「若者たち」やテレビドラマ「北の国から」などでの、心に残る役柄が、今でも忘れられない人だった。追悼、田中邦衛さん、瀬戸内寂聴さん。お疲れ様でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます