外城と内城と中城の三重の城壁や堀に囲まれた、かっての中国王朝「明や清」の都・北京城内の「紫禁城」。その巨大さには改めて驚かされる。

「紫禁城」とその周辺のエリアに暮らした何十万人という王朝に仕える人や兵士たち。

そして、北京城の外城内にあり、祭祀をした場所でもある巨大な「天壇」。王朝の皇帝たちの避暑地でもあった壮大な「頤和園」。さらに「紫禁城」に隣接した「北海」や「中南海」皇室邸宅と王朝庭園。紫禁城の西方にある「玉淵潭」の湖畔にある「釣魚台」の迎賓館(※これは中華人民共和国成立後にできた建物。最近では、北朝鮮の金正恩たちが接待を受けた。)

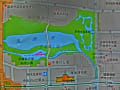

(上記の写真左から1枚目は現在の北京市内地図。左から2番目の「明時代」の北京城の「外城の城壁や門や堀」と「内城の城壁や門や堀」)。この2枚の写真を照合すると、現在の場所との関係がよくわかる。) さらにさらに、この北京城を防衛するための長大な万里の長城群。なぜ、この北京城をはじめとして、中国の王朝の都などは、防衛・防備ということにこれほど壮大に巨大・強固にしたのだろうか。また、する必要があったのだろうか。または、する必要に迫られる心境となっていたのだろうか。

◆1400年代の明王朝の時代から1930年までの間に、北京城とその中心である紫禁城は何回か落城している。「明王朝」が滅亡した際の落城などである。いかに強固で広大な城郭であっても、人心が離れて、防衛の任にあたるべき兵士たちが大量に逃げ出しては、支えきれない。

上記の写真2枚は、794年から1868年までの1074年間、日本の王朝の都「平安京」などとして栄えた幕末(1860年頃)の京都である。この京都は、平安時代末期の「保元・平治の乱」、室町時代の「応仁の乱」、戦国時代、さらに幕末の「蛤御門の変や戊辰戦争」などで、戦場ともなった都であった。戦国時代の終了期となり日本の「天下統一」を果たした豊臣秀吉により1590年代に初めて、この京都の都をぐるっと囲む「御土居(おどい)」がつくられた。それはけっこう高い土塁だった。しかし、中国の北京城の城壁や城門のような厳重な防衛とは比べものにならないくらい、ゆるいゆるい防衛施設だった。

「禁裏」とよばれた「天皇や有力公家、皇族」などが生活した「京都御所」は、その周囲に「低い石垣の上に塀がつくられたもの」だった。防備的にはとても弱いものである。なぜ、このように日本と中国の都の防衛にはとてつもない違いがあったのだろうか。それは、中国という国の歴史と日本という国の歴史の大きな違いによるものだった。「戦闘での皆殺し、大虐殺や大粛清」が延々と続いた中国の歴史と「殺しは最小限に」という日本の歴史との違いである。また、この「日中の歴史比較と、それぞれの国の国民性」については、別の機会に述べたいと思っている。「悠久の中国4000年の歴史」とロマン的によく語られるが、実は「とても怖ろしいのが中国の歴史の本質」でもあったのだ。

そして現在もまた、人の人権や表現の自由などというものはあまり考慮されない、政治統治的にはかなり怖い国である。中国共産党政権の中枢の人たちに対する警備は超厳重をきわめている。3月5日から開催されていた「全人代」期間中の2週間は、北京市内中心部にある「人民大会堂」や「天安門」から半径5km以内には、50mおきぐらいに保安警官や軍隊がなどが警備にあたっていた。地下鉄は1台の車両に警備員が1人配置されていた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます