お知らせ

■来月からこのサイトをMITIS(水野通訳翻訳研究所)ブログに変更します。研究所の活動内容は、研究会開催、公開講演会等の開催、出版活動(年報やOccasional Papers等)を予定しています。研究所のウェブサイトは別になります。詳しくは徐々にお知らせしていきます。

■『同時通訳の理論:認知的制約と訳出方略』(朝日出版社)。詳しくはこちらをごらん下さい。

■『日本の翻訳論』(法政大学出版局)。詳しくはこちらをごらん下さい。

■

Facebookはこちらです。

■来月からこのサイトをMITIS(水野通訳翻訳研究所)ブログに変更します。研究所の活動内容は、研究会開催、公開講演会等の開催、出版活動(年報やOccasional Papers等)を予定しています。研究所のウェブサイトは別になります。詳しくは徐々にお知らせしていきます。

■『同時通訳の理論:認知的制約と訳出方略』(朝日出版社)。詳しくはこちらをごらん下さい。

■『日本の翻訳論』(法政大学出版局)。詳しくはこちらをごらん下さい。

■

Facebookはこちらです。

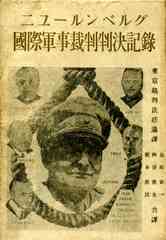

■8月末に東京裁判の通訳をつとめた島田正一さんが亡くなられた。享年97歳。島田正一さんは古野ゆりさんの御尊父で、東京裁判では島内俊郎氏に次ぐ回数の通訳を行った。武田さんの『東京裁判における通訳』(みすず書房)にも記述がある(59-60ページ)。また『大東フォーラム』第13号 (2000春)に、「ブースの中の伊丹明-東京裁判通訳者・島田正一氏に聞く-(聞き手:近藤正臣、渡部富栄)」というインタビューがある。翻訳も残しており、『ニュールンベルグ国際軍事裁判判決記録』(昭和22年東雲堂新装社)の表紙には、「東京裁判法廷通訳 島田正一・桝谷秀夫・巌本荘民 共訳」と記載されている。『バウンティ号の叛乱 下巻』(昭和25年岡倉書房)もそうだと思う。(表紙には英文タイトルしかないので、これは扉。)上巻は高柳春之助訳になっている。

■年次大会が無事終わり、やや気力が抜けた感じがする。ただぶらりと参加する側に早くなりたいものだ。(来年の大会は神戸です。)雨が降り、少し涼しくなったかと思うと、今日はまた暑さがぶり返し、体調も若干不調か。本郷は今日になってもまだ蝉の声がする。

■『日本の翻訳論:アンソロジーと解題』(法政大学出版局)が完成しましたので、とりあえずお知らせ。詳細な内容はこちらをごらん下さい。Amazon.co.jpでも予約受付中です。書店に並ぶのは10日ごろですが、11日の大会会場でも販売しますので、大会に来られる方は会場で買われるのが一番早いと思います。いい本です。どうぞよろしくお願いします。