南九州旅行2日目、5月8日、鹿児島県志布志市の江戸時代までの港の管理施設「津口番所跡」の見学の次は、「前川」を数百メートル遡った対岸の「宝満寺跡」です。

「宝満寺跡」を「前川」の対岸から見た風景です。

赤い欄干の橋を渡ると、左手に広い駐車場となった「宝満寺跡」の境内が広がっています。

「宝満寺跡」の駐車場は、観光コース「志布志町歩き」の起点ともなっており、散策コースの案内板がありました。

志布志の町は、幕府からの「一国一城令」で取り壊された支城周辺に「麓」と呼ばれる薩摩藩の独特の武家屋敷が並ぶ通りがあり、交易で栄えた港町と合わせて三つの観光コースが紹介されていました。

■境内の案内板です。

******************************************************************************

鹿児島県指定文化財・史跡第二〇号

宝満寺跡

指 定昭和四二年三月三〇日

管理者志布志町

明治二年(一八六九)の廃仏棄釈によって廃寺となった秘山密教院宝満寺の遺跡である。

宝満寺は聖武天皇神亀年中(七二四~七二八)の創建と伝えられ、正和五年(一三一六)院宣を受けた信仙上人英基和尚により再興された勅願寺である。

元応二年(一三二〇)本山の奈良西大寺より下向安置された本尊如意輪観音は運慶一代の名品といわれ、安産守護の霊仏として奥三州の尊崇を受け、安産の護符を授る新郎新婦のシャンシャン馬の参詣風物もこの地にはじまるとされる。

興国元年(一三四〇)足利直義は日向一の寺として一国一基の塔婆を安置し仏舎利を奉納している。宝満寺はまた古来院参の寺格を有し代々の住職は上京参内して香衣の勅許を受ける名刹であった。

明治二年の廃仏により西海の華と呼ばれた美しい華麗な堂宇や什宝・記録等の一切を焼失したが本堂の敷地跡に旧庭園・石橋・下馬札・隈田原兄弟仁王像・歴代住職墓等を残し、岩窟や背後の自然林と共に往時の繁栄を偲ばせている。

尚、廃寺後も町内有志の仏心講の手により観音堂を建立して宝満寺の観音信仰を現在に伝え、旧四月八日の釈迦祭りは今も盛大な賑いを見せている。

******************************************************************************

江戸時代末期の「宝満寺」の鳥瞰図が「三国名勝図会[さんごくめいしょうずえ]」にありました。

「三国名勝図会」は、1843年(天保14)に10代藩主島津斉興[なりおき]の命で編纂された60巻にも及ぶ地誌で、薩摩国・大隅国・日向国(南西部)の三国にまたがる薩摩藩領内の様子がたくさんの挿絵とともに紹介されています。

当時の「宝満寺」は、前川の河畔にあった門を入ると、左手に「本堂」、右手に「鶴ヶ岡八幡宮」が建つ典型的な神仏習合のたたずまいだったようです。

境内の右手には山から流れ出る溝に小さな橋が架かり、そのたもとに朝廷から下賜された「下馬札」(乗馬通行を禁止する立札)が立ち、寺格の高さを伝えているようです。

志布志市の市街地の東を流れる前川沿いの地図で、右上に「宝満寺跡」、少し下流には前回紹介した「津口番所跡」があります。

赤い破線で囲んだ「宝満寺跡」周辺を下の拡大地図に「三国名勝図会[さんごくめいしょうずえ]」を参考にして江戸末期の境内の建物配置イメージを描いてみました。

撮影して帰った写真の場所を調べる時に利用したGoogle地図(ZENRIN)に境内の池や、石段などが詳しく描かれており、当時の様子をもっと知りたく、作成したものです。

又、拡大地図に赤い数字1~10の場所は、以下に掲載した境内の写真の場所を説明するものです。

境内の南側に建つ「隈田原兄弟仁王像」です。(拡大地図の2の場所)

室町時代初期の1363年から島津家は、薩摩国守護職の総州家と、大隅国守護職の奥州家に分割相続され、奥州家に統一される1430年まで争いが続いていたようです。

1401年(応永8)、奥州家に従う新納[にいろ]氏の居城志布志城へ東に隣接する串間から両家の紛争に関わる本田氏が侵攻してきた時、勇敢に戦って戦死した隈田原兄弟を偲び、仁王像とした珍しい石像です。

右手の像は破壊しており、右手の像も長い年月で風化して顔形は無くなっていました。

■境内の案内板です。

******************************************************************************

鹿児島県指定文化財 史跡第二〇号

宝満寺跡の史跡案内

庭園

自然林と大岩盤を背景にして、湧水で池をめぐらした室町時代の庭園で一部は旧状のまま残され往時の二石橋がかかる。

隈田原兄弟仁王像

応永八年(一四〇一)の島津家の内乱のとき前川河中て戦死したと伝える隈田原兄弟の武勇を偲んで建立されたもの。

下馬札

朝廷より下賜されたと伝えられるものて勅願所としての寺格をあらわしている。

網掛観音像

海中て網にかかったものを引き上げたと伝えられており、旧永泰寺より移したものである。

宝満寺観音堂

宝満寺の観音信仰は廃寺後も伝承され昭和十一年、仏心講により移したものである。

歴代住職墓地

室町初期から江戸期までの歴代住職墓地群がある。宝満寺最後の住職圓道和尚の墓や逆修塔も見られる。

その他

仏舎利・仏具・圓通闇(大慈寺蔵)・圓道和尚の位牌・六地蔵塔・大師堂・笠祇神社・文殊菩薩堂・笠祇神社遥拝所・日清戦役招魂・戊辰丁丑両戦役戦亡霊能真柱碑・日露戦役忠魂碑・干亀女の話等の民話等が伝承されている。

志布志千軒町草箒いらぬ 花の千亀女の裾で掃く

******************************************************************************

境内南端の山裾に大きなクスノキ(拡大地図の3の場所)がそびえる風景です。

かつての庭園の池には石橋が残り、そばに山頭火の歌碑が建てられていました。(拡大地図の4の場所)

歌碑のそばにある案内板によると、昭和5年の10月、行乞する山頭火が志布志の町で詠んだ句は46句にも及んだようで、この町への特別な親しみによるものだったのでしょうか。

■山頭火の歌碑の案内板です。

******************************************************************************

家を持たない 秋が ふかくなった

山頭火

放浪の俳人・種田山頭火が志布志を訪れたのは、昭和五年の秋のことである。十月十日福島から徒歩志布志に入り、鹿児島屋に二泊滞在しながら街中を行乞し、十二日志布志駅から都城へ向かっている。

この間山頭火は四十六の句を詠んでいるが、この旅の日誌『行乞記・あの山越えて』には当時の志布志の様子がいきいきと描かれでいる。

酒を愛した山頭火は、きき水の名人でもあった。

旅に明け暮れた一生の中で水を詠んだ句は多く、行く先々で水を味わい、水に心を寄せており、晩年の彼は清澄の心境となっている。

【種田山頭火】本名は正一、明治十五年十二月三日山口県防府市生まれ、生家は大地主。十歳の時に見た母の自殺の衝撃が彼の生涯につきまとった。神経衰弱のため早稲田大学文学部を二年で退学し帰郷、父が始めた酒造業を手伝う。明治四十二年結婚、翌年長男誕生。大正二年荻原井泉水の主宰する自由律俳誌『層雲』に入門、この頃から「山頭火」の号を用いる。大正五年酒造業破産、妻子を連れ能本へ移り、商いをするが生活はすさみ離婚。作句と飲酒の生活となる。

同十三年暮、泥酔で市電を止めるという自殺未遂事件を起こし、見かねた知人が曹洞宗の禅寺に預け、翌年出家する。

大正十五年九州・中国地方を行乞流転し昭和四年熊本に帰る。翌年九月また旅に出る。同七年から約六年小郡の其中庵に入る。この時期、最も多くのそして長い旅をしている。昭和十五年十月十一日四国松山にて死亡。享年五十九歳。

没後、その放浪性や脱世俗性、心情や情景を素直に表現した自由律の句が現代人の心に響き、多くの人を惹きつけている。

志布志市

******************************************************************************

大きなクスノキの下に庭園の池が広がる風景です。

山裾の巨岩を抱えるように根を張ったクスノキの姿は、圧倒される迫力です。

巨岩の下には洞窟があり、「岩屋観音」と刻まれた小さな石塔も見られます。

大きなクスノキの北側に続く風景です。

小さな石橋(拡大地図の5の場所)を渡り、石の鳥居をくぐると短い石段が見えます。

石段を登った右手の岩の下にも木の鳥居があり、その奥の岩屋には祠があったのかも知れません。(拡大地図の6の場所)

石の鳥居の左手には石仏が見られ、「三国名勝図会」の絵図では「岩窟」と書かれた場所と思われます。

■上に掲載した「宝満寺跡の史跡案内」にある「千亀女」の民話を見つけました。

******************************************************************************

「鹿児島藩の廃仏毀釈」(名越護著 南方新社発行)より

「如意輪観音像」に関わる民話

事実かどうか定かではありませんが、宝満寺のご本尊、如意輪観音像の作者運慶は、この観音像は自身の一生の名作だとしてこの像から離れることができず、後に志布志の地にやってきてこの地で余生を過ごしたと伝えられています。そのご本尊の観音さまは人の心をうっとり引きつけるような美しさだったとされ、これにまつわる哀歌「千亀女[せんがめじょ]の話」が長くこの地方に伝えられています。

【志布志町誌』によると、昔、志布志の向川原に千亀女という美女がいました。生まれながらの美貌は年頃になると輝くばかりで、「この世に千亀女の上を越す美人はいないだろう」と人々はもてはやし、両親はこの上なく一人娘の美しさを誇りにしていました。ところがそのころ、宝満寺に運慶一生の傑作とされた観音さまがこの地にもたらされました。

この観音さまの美しさにうたれた人々は感動して、「いかに千亀女でもこの観音さまにはかなうまい」と、口々に話していました。これを聞いた千亀女の両親は、娘可愛さの余り、ある夜密かに観音さまを持ち出して松葉でいぶして汚くしました。「やっぱり千亀女が一番美しい」と人々に言ってもらいたかったからです。

ところが夜が明けてみると、松葉でいぶしたはずの観音さまはなんともなく、かえって以前より一層美しく輝いて見え、その代わり、可愛い千亀女は一晩のうちに顔に醜い湿疹ができ、足の片方が大きくはれるなど足が不自由になっていました。はれ上がった足を隠すため、裾を長く引いて歩く、その後の千亀女を見て、土地の人々は次のような俗唱を残しています。

志布志千軒町箒はいらぬ

花の千亀女が 裾で箒く

ちなみに宝満寺跡の墓地には「運慶のもの」と言い伝えられている墓石と、悲哀の主人公の「千亀女の墓」がひつそり立っています。問題の如意輪観音像も、廃仏敦釈で破棄されてどうなったのか所在不明です。

******************************************************************************

◆鎌倉時代初期の仏師「運慶」の没年は、1224年、宝満寺の再興と、本尊「如意輪観音像」(運慶作)の安置は、92年後の1316年とされており、運慶が「如意輪観音像」を見守るため当地へ移り住み、境内に墓があるとした話は、矛盾があるようです。

更に北に歩くと池は細くなり、「延命橋」と刻まれた石橋があります。(拡大地図の7の場所)

「延命橋」の石柱には褐色になった部分が見られますが、かつての橋が朱色に塗られた跡としたら、緑に映える鮮やかな朱色の橋の風景があったのかも知れません。

橋のたもとに手水鉢と思われる丸い石の鉢が据えられ、「延命橋」は、「三国名勝図会」の絵図に描かれた「文殊堂」への参道だったようです。

「宝満寺」が属する「真言律宗」の開祖「叡尊」と、弟子「忍性」は、「文殊菩薩」を深く信仰し、当時「」と呼ばれて差別されていた人々の救済に取り組んだとされています。

「文殊菩薩」は、貧窮孤独苦悩の人間の姿で行者の前に現れるとされ、「」の中に「文殊菩薩」を見た「叡尊」「忍性」の貧者救済活動は、鎌倉幕府の執権北条時頼からも信頼と崇敬を受けたようです。

「延命橋」の名は、叡尊・忍性たちが浄財を集め、飢えに苦しむ人々に食べ物を施す切実な活動テーマでもあったのかも知れません。

「延命橋」を渡り、北に進むと石段の上に小さなお堂のある岩屋がありました。(拡大地図の8の場所)

「三国名勝図会」の絵図に見られる山裾から屋根が突き出た「文殊堂」があった辺りと思われます。

案内板にもあるように、1869年(明治2)宝満寺は、吹き荒れる廃仏棄釈のあらしの中で破壊されたとされています。

明治の初め、新政府が発布した神仏分離令は、行き過ぎた廃仏毀釈運動になり、全国的に波及していったようです。

とりわけ薩摩藩では明治2年、藩主の菩提寺を含む1,066ヵ寺全てを廃寺とし、2,964人の僧侶を還俗させる徹底したものでした。

1877年(明治10)に勃発した西南戦争は、薩長が主導した明治維新後の旧薩摩藩の地に深い傷を残しましたが、維新直後の廃仏毀釈運動でも多くの人々に過酷な事態がおこっていたことを知りました。

左手の石段は、上段で紹介した「文殊堂跡」へ北から上がる道で、右手には心が和む花が咲いていました。

「三国名勝図会」の絵図にある「鶴ヶ岡八幡宮」は、この辺りに建っていたものと思われます。

かつての本堂には真言律宗の総本山「西大寺」から本尊として「如意輪観音像」(運慶作)が持ち込まれ、境内には鎌倉武士の守護神「鶴岡八幡宮」が勧進されていたことから、民衆への布教や、政治的な面でも志布志が重要な地とされていたことが分ります。

観音堂側の山裾には墓地へ上がる坂道があり、千亀女や、歴代住職の墓と、運慶の供養墓が案内されていました。(拡大地図の10の場所)

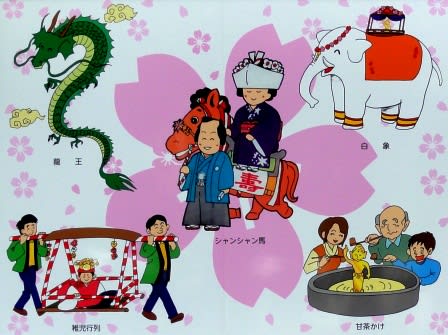

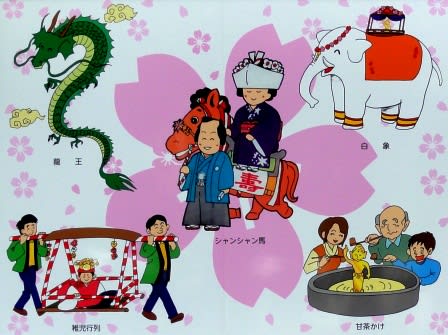

「観音堂」前の案内板に描かれていた「お釈迦祭り」のイラストです。

かつての本尊「如意輪観音像」は、安産に霊験あらたかとされ、「お釈迦祭り」では、花嫁を乗せた馬の手綱を花婿が引く「シャンシャン馬」や、稚児行列が町を練り歩き、鹿児島の三大祭りの一つとされているそうです。

■案内板にあったお釈迦祭りの説明文です。

******************************************************************************

お釈迦祭りの由来

花祭り(お釈迦祭り)は、お釈迦さまの誕生日(四月八日)をお祝いする日のことです。正式には潅仏会とも言い各寺院で法会が営まれます。お釈迦さまは、今から約二五〇〇年前ヒマラヤ山脈の麓にあったカビラの国、その国王である釈迦族の浄飯王と摩耶夫人の王子としてお生まれになりました。

潅仏会の行事は、推古天皇の(六〇六年)頃に誕生会として始まったようです。続日本紀によれば、花御堂に安置したお釈迦さまの仏像に香水(甘茶)を灌ぎかける行事は、平安時代(仁明天皇八三三~八五〇年頃に)、宮中において初めて行なわれたと記されています。

お釈迦さまに甘茶を灌ぎかけるのは、お釈迦さまの誕生を喜んだ龍王が、天から温かい水と冷たい水の二種類の甘露の雨を降らせたという伝統に因んだものです。

******************************************************************************

さわやかな5月の緑に包まれた「宝満寺観音堂」です。(拡大地図の9の場所)

1869年(明治2)に廃寺された後も観音信仰を守り続けた地元の仏心講の人々により1936年(昭和11)に再建されたそうです。

薩摩半島南西端にある坊津の「一乗院」、鹿児島の「慈眼寺」と並び「薩摩三名刺」讃えられた大寺院「宝満寺」の面影は無くなってしまいましたが、鹿児島の三大祭りの一つ「お釈迦祭り」の賑わいに「宝満寺」の信仰の伝統が息づいているようです。

「宝満寺跡」を「前川」の対岸から見た風景です。

赤い欄干の橋を渡ると、左手に広い駐車場となった「宝満寺跡」の境内が広がっています。

「宝満寺跡」の駐車場は、観光コース「志布志町歩き」の起点ともなっており、散策コースの案内板がありました。

志布志の町は、幕府からの「一国一城令」で取り壊された支城周辺に「麓」と呼ばれる薩摩藩の独特の武家屋敷が並ぶ通りがあり、交易で栄えた港町と合わせて三つの観光コースが紹介されていました。

■境内の案内板です。

******************************************************************************

鹿児島県指定文化財・史跡第二〇号

宝満寺跡

指 定昭和四二年三月三〇日

管理者志布志町

明治二年(一八六九)の廃仏棄釈によって廃寺となった秘山密教院宝満寺の遺跡である。

宝満寺は聖武天皇神亀年中(七二四~七二八)の創建と伝えられ、正和五年(一三一六)院宣を受けた信仙上人英基和尚により再興された勅願寺である。

元応二年(一三二〇)本山の奈良西大寺より下向安置された本尊如意輪観音は運慶一代の名品といわれ、安産守護の霊仏として奥三州の尊崇を受け、安産の護符を授る新郎新婦のシャンシャン馬の参詣風物もこの地にはじまるとされる。

興国元年(一三四〇)足利直義は日向一の寺として一国一基の塔婆を安置し仏舎利を奉納している。宝満寺はまた古来院参の寺格を有し代々の住職は上京参内して香衣の勅許を受ける名刹であった。

明治二年の廃仏により西海の華と呼ばれた美しい華麗な堂宇や什宝・記録等の一切を焼失したが本堂の敷地跡に旧庭園・石橋・下馬札・隈田原兄弟仁王像・歴代住職墓等を残し、岩窟や背後の自然林と共に往時の繁栄を偲ばせている。

尚、廃寺後も町内有志の仏心講の手により観音堂を建立して宝満寺の観音信仰を現在に伝え、旧四月八日の釈迦祭りは今も盛大な賑いを見せている。

******************************************************************************

江戸時代末期の「宝満寺」の鳥瞰図が「三国名勝図会[さんごくめいしょうずえ]」にありました。

「三国名勝図会」は、1843年(天保14)に10代藩主島津斉興[なりおき]の命で編纂された60巻にも及ぶ地誌で、薩摩国・大隅国・日向国(南西部)の三国にまたがる薩摩藩領内の様子がたくさんの挿絵とともに紹介されています。

当時の「宝満寺」は、前川の河畔にあった門を入ると、左手に「本堂」、右手に「鶴ヶ岡八幡宮」が建つ典型的な神仏習合のたたずまいだったようです。

境内の右手には山から流れ出る溝に小さな橋が架かり、そのたもとに朝廷から下賜された「下馬札」(乗馬通行を禁止する立札)が立ち、寺格の高さを伝えているようです。

志布志市の市街地の東を流れる前川沿いの地図で、右上に「宝満寺跡」、少し下流には前回紹介した「津口番所跡」があります。

赤い破線で囲んだ「宝満寺跡」周辺を下の拡大地図に「三国名勝図会[さんごくめいしょうずえ]」を参考にして江戸末期の境内の建物配置イメージを描いてみました。

撮影して帰った写真の場所を調べる時に利用したGoogle地図(ZENRIN)に境内の池や、石段などが詳しく描かれており、当時の様子をもっと知りたく、作成したものです。

又、拡大地図に赤い数字1~10の場所は、以下に掲載した境内の写真の場所を説明するものです。

境内の南側に建つ「隈田原兄弟仁王像」です。(拡大地図の2の場所)

室町時代初期の1363年から島津家は、薩摩国守護職の総州家と、大隅国守護職の奥州家に分割相続され、奥州家に統一される1430年まで争いが続いていたようです。

1401年(応永8)、奥州家に従う新納[にいろ]氏の居城志布志城へ東に隣接する串間から両家の紛争に関わる本田氏が侵攻してきた時、勇敢に戦って戦死した隈田原兄弟を偲び、仁王像とした珍しい石像です。

右手の像は破壊しており、右手の像も長い年月で風化して顔形は無くなっていました。

■境内の案内板です。

******************************************************************************

鹿児島県指定文化財 史跡第二〇号

宝満寺跡の史跡案内

庭園

自然林と大岩盤を背景にして、湧水で池をめぐらした室町時代の庭園で一部は旧状のまま残され往時の二石橋がかかる。

隈田原兄弟仁王像

応永八年(一四〇一)の島津家の内乱のとき前川河中て戦死したと伝える隈田原兄弟の武勇を偲んで建立されたもの。

下馬札

朝廷より下賜されたと伝えられるものて勅願所としての寺格をあらわしている。

網掛観音像

海中て網にかかったものを引き上げたと伝えられており、旧永泰寺より移したものである。

宝満寺観音堂

宝満寺の観音信仰は廃寺後も伝承され昭和十一年、仏心講により移したものである。

歴代住職墓地

室町初期から江戸期までの歴代住職墓地群がある。宝満寺最後の住職圓道和尚の墓や逆修塔も見られる。

その他

仏舎利・仏具・圓通闇(大慈寺蔵)・圓道和尚の位牌・六地蔵塔・大師堂・笠祇神社・文殊菩薩堂・笠祇神社遥拝所・日清戦役招魂・戊辰丁丑両戦役戦亡霊能真柱碑・日露戦役忠魂碑・干亀女の話等の民話等が伝承されている。

志布志千軒町草箒いらぬ 花の千亀女の裾で掃く

******************************************************************************

境内南端の山裾に大きなクスノキ(拡大地図の3の場所)がそびえる風景です。

かつての庭園の池には石橋が残り、そばに山頭火の歌碑が建てられていました。(拡大地図の4の場所)

歌碑のそばにある案内板によると、昭和5年の10月、行乞する山頭火が志布志の町で詠んだ句は46句にも及んだようで、この町への特別な親しみによるものだったのでしょうか。

■山頭火の歌碑の案内板です。

******************************************************************************

家を持たない 秋が ふかくなった

山頭火

放浪の俳人・種田山頭火が志布志を訪れたのは、昭和五年の秋のことである。十月十日福島から徒歩志布志に入り、鹿児島屋に二泊滞在しながら街中を行乞し、十二日志布志駅から都城へ向かっている。

この間山頭火は四十六の句を詠んでいるが、この旅の日誌『行乞記・あの山越えて』には当時の志布志の様子がいきいきと描かれでいる。

酒を愛した山頭火は、きき水の名人でもあった。

旅に明け暮れた一生の中で水を詠んだ句は多く、行く先々で水を味わい、水に心を寄せており、晩年の彼は清澄の心境となっている。

【種田山頭火】本名は正一、明治十五年十二月三日山口県防府市生まれ、生家は大地主。十歳の時に見た母の自殺の衝撃が彼の生涯につきまとった。神経衰弱のため早稲田大学文学部を二年で退学し帰郷、父が始めた酒造業を手伝う。明治四十二年結婚、翌年長男誕生。大正二年荻原井泉水の主宰する自由律俳誌『層雲』に入門、この頃から「山頭火」の号を用いる。大正五年酒造業破産、妻子を連れ能本へ移り、商いをするが生活はすさみ離婚。作句と飲酒の生活となる。

同十三年暮、泥酔で市電を止めるという自殺未遂事件を起こし、見かねた知人が曹洞宗の禅寺に預け、翌年出家する。

大正十五年九州・中国地方を行乞流転し昭和四年熊本に帰る。翌年九月また旅に出る。同七年から約六年小郡の其中庵に入る。この時期、最も多くのそして長い旅をしている。昭和十五年十月十一日四国松山にて死亡。享年五十九歳。

没後、その放浪性や脱世俗性、心情や情景を素直に表現した自由律の句が現代人の心に響き、多くの人を惹きつけている。

志布志市

******************************************************************************

大きなクスノキの下に庭園の池が広がる風景です。

山裾の巨岩を抱えるように根を張ったクスノキの姿は、圧倒される迫力です。

巨岩の下には洞窟があり、「岩屋観音」と刻まれた小さな石塔も見られます。

大きなクスノキの北側に続く風景です。

小さな石橋(拡大地図の5の場所)を渡り、石の鳥居をくぐると短い石段が見えます。

石段を登った右手の岩の下にも木の鳥居があり、その奥の岩屋には祠があったのかも知れません。(拡大地図の6の場所)

石の鳥居の左手には石仏が見られ、「三国名勝図会」の絵図では「岩窟」と書かれた場所と思われます。

■上に掲載した「宝満寺跡の史跡案内」にある「千亀女」の民話を見つけました。

******************************************************************************

「鹿児島藩の廃仏毀釈」(名越護著 南方新社発行)より

「如意輪観音像」に関わる民話

事実かどうか定かではありませんが、宝満寺のご本尊、如意輪観音像の作者運慶は、この観音像は自身の一生の名作だとしてこの像から離れることができず、後に志布志の地にやってきてこの地で余生を過ごしたと伝えられています。そのご本尊の観音さまは人の心をうっとり引きつけるような美しさだったとされ、これにまつわる哀歌「千亀女[せんがめじょ]の話」が長くこの地方に伝えられています。

【志布志町誌』によると、昔、志布志の向川原に千亀女という美女がいました。生まれながらの美貌は年頃になると輝くばかりで、「この世に千亀女の上を越す美人はいないだろう」と人々はもてはやし、両親はこの上なく一人娘の美しさを誇りにしていました。ところがそのころ、宝満寺に運慶一生の傑作とされた観音さまがこの地にもたらされました。

この観音さまの美しさにうたれた人々は感動して、「いかに千亀女でもこの観音さまにはかなうまい」と、口々に話していました。これを聞いた千亀女の両親は、娘可愛さの余り、ある夜密かに観音さまを持ち出して松葉でいぶして汚くしました。「やっぱり千亀女が一番美しい」と人々に言ってもらいたかったからです。

ところが夜が明けてみると、松葉でいぶしたはずの観音さまはなんともなく、かえって以前より一層美しく輝いて見え、その代わり、可愛い千亀女は一晩のうちに顔に醜い湿疹ができ、足の片方が大きくはれるなど足が不自由になっていました。はれ上がった足を隠すため、裾を長く引いて歩く、その後の千亀女を見て、土地の人々は次のような俗唱を残しています。

志布志千軒町箒はいらぬ

花の千亀女が 裾で箒く

ちなみに宝満寺跡の墓地には「運慶のもの」と言い伝えられている墓石と、悲哀の主人公の「千亀女の墓」がひつそり立っています。問題の如意輪観音像も、廃仏敦釈で破棄されてどうなったのか所在不明です。

******************************************************************************

◆鎌倉時代初期の仏師「運慶」の没年は、1224年、宝満寺の再興と、本尊「如意輪観音像」(運慶作)の安置は、92年後の1316年とされており、運慶が「如意輪観音像」を見守るため当地へ移り住み、境内に墓があるとした話は、矛盾があるようです。

更に北に歩くと池は細くなり、「延命橋」と刻まれた石橋があります。(拡大地図の7の場所)

「延命橋」の石柱には褐色になった部分が見られますが、かつての橋が朱色に塗られた跡としたら、緑に映える鮮やかな朱色の橋の風景があったのかも知れません。

橋のたもとに手水鉢と思われる丸い石の鉢が据えられ、「延命橋」は、「三国名勝図会」の絵図に描かれた「文殊堂」への参道だったようです。

「宝満寺」が属する「真言律宗」の開祖「叡尊」と、弟子「忍性」は、「文殊菩薩」を深く信仰し、当時「」と呼ばれて差別されていた人々の救済に取り組んだとされています。

「文殊菩薩」は、貧窮孤独苦悩の人間の姿で行者の前に現れるとされ、「」の中に「文殊菩薩」を見た「叡尊」「忍性」の貧者救済活動は、鎌倉幕府の執権北条時頼からも信頼と崇敬を受けたようです。

「延命橋」の名は、叡尊・忍性たちが浄財を集め、飢えに苦しむ人々に食べ物を施す切実な活動テーマでもあったのかも知れません。

「延命橋」を渡り、北に進むと石段の上に小さなお堂のある岩屋がありました。(拡大地図の8の場所)

「三国名勝図会」の絵図に見られる山裾から屋根が突き出た「文殊堂」があった辺りと思われます。

案内板にもあるように、1869年(明治2)宝満寺は、吹き荒れる廃仏棄釈のあらしの中で破壊されたとされています。

明治の初め、新政府が発布した神仏分離令は、行き過ぎた廃仏毀釈運動になり、全国的に波及していったようです。

とりわけ薩摩藩では明治2年、藩主の菩提寺を含む1,066ヵ寺全てを廃寺とし、2,964人の僧侶を還俗させる徹底したものでした。

1877年(明治10)に勃発した西南戦争は、薩長が主導した明治維新後の旧薩摩藩の地に深い傷を残しましたが、維新直後の廃仏毀釈運動でも多くの人々に過酷な事態がおこっていたことを知りました。

左手の石段は、上段で紹介した「文殊堂跡」へ北から上がる道で、右手には心が和む花が咲いていました。

「三国名勝図会」の絵図にある「鶴ヶ岡八幡宮」は、この辺りに建っていたものと思われます。

かつての本堂には真言律宗の総本山「西大寺」から本尊として「如意輪観音像」(運慶作)が持ち込まれ、境内には鎌倉武士の守護神「鶴岡八幡宮」が勧進されていたことから、民衆への布教や、政治的な面でも志布志が重要な地とされていたことが分ります。

観音堂側の山裾には墓地へ上がる坂道があり、千亀女や、歴代住職の墓と、運慶の供養墓が案内されていました。(拡大地図の10の場所)

「観音堂」前の案内板に描かれていた「お釈迦祭り」のイラストです。

かつての本尊「如意輪観音像」は、安産に霊験あらたかとされ、「お釈迦祭り」では、花嫁を乗せた馬の手綱を花婿が引く「シャンシャン馬」や、稚児行列が町を練り歩き、鹿児島の三大祭りの一つとされているそうです。

■案内板にあったお釈迦祭りの説明文です。

******************************************************************************

お釈迦祭りの由来

花祭り(お釈迦祭り)は、お釈迦さまの誕生日(四月八日)をお祝いする日のことです。正式には潅仏会とも言い各寺院で法会が営まれます。お釈迦さまは、今から約二五〇〇年前ヒマラヤ山脈の麓にあったカビラの国、その国王である釈迦族の浄飯王と摩耶夫人の王子としてお生まれになりました。

潅仏会の行事は、推古天皇の(六〇六年)頃に誕生会として始まったようです。続日本紀によれば、花御堂に安置したお釈迦さまの仏像に香水(甘茶)を灌ぎかける行事は、平安時代(仁明天皇八三三~八五〇年頃に)、宮中において初めて行なわれたと記されています。

お釈迦さまに甘茶を灌ぎかけるのは、お釈迦さまの誕生を喜んだ龍王が、天から温かい水と冷たい水の二種類の甘露の雨を降らせたという伝統に因んだものです。

******************************************************************************

さわやかな5月の緑に包まれた「宝満寺観音堂」です。(拡大地図の9の場所)

1869年(明治2)に廃寺された後も観音信仰を守り続けた地元の仏心講の人々により1936年(昭和11)に再建されたそうです。

薩摩半島南西端にある坊津の「一乗院」、鹿児島の「慈眼寺」と並び「薩摩三名刺」讃えられた大寺院「宝満寺」の面影は無くなってしまいましたが、鹿児島の三大祭りの一つ「お釈迦祭り」の賑わいに「宝満寺」の信仰の伝統が息づいているようです。