「米子焼工房」の宇宙人的シーサーたちに別れを告げて、県道79号線を少し西に走った所に「荒川の滝」があります。

2年前訪れた時には見つけることが出来ず、あきらめて帰った想い出があります。

この道の下に「荒川の滝」があります。向かって右下の道路脇から下りて行きます。

道路の南側から東方向を撮ったもので、この道の下には川が横切っています。

つまり写真にある道の下部分は橋ですが、車ではなかなか気付きません。

今回は、予め地図で川の位置を確認していたので何とか駐車場を見つけて分かったものです。

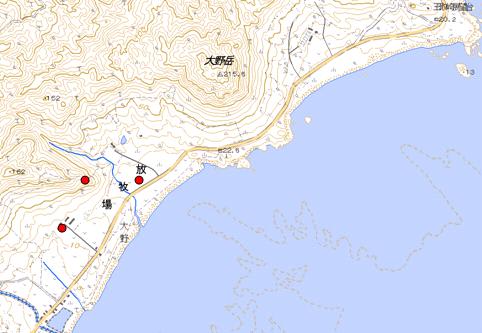

米原付近の地図です。

赤丸の辺りが「荒川の滝」です。

地図に天然記念物「荒川のカンヒザクラ自生地」が表示されています。

地図の南に「於茂登岳」があり、その中腹になります。

お昼頃訪れましたが、ひっそりとしていました。

道路から滝の周りまでは、木がうっそうと茂り、川に覆いかぶっさていました。

天気のせいもあり、薄暗くて、滝のすがすがしさを感じられなかったのは残念でした。

道路脇に車2台程度が停められる駐車場があり、こんな看板がありました。

もう少し上流に行くと、もっと眺めの良い滝があるそうで、立入を禁止しているようです。

又、天然記念物「荒川のカンヒザクラ自生地」の青色の案内板もありましたが、古くて読みにくくなっていました。

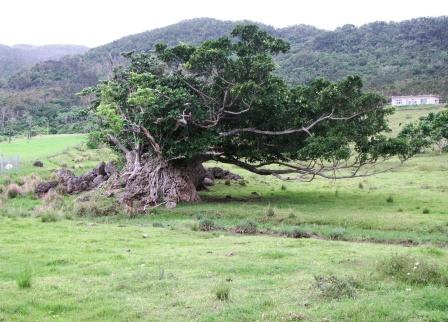

「荒川のカンヒザクラ自生地」は、日本で唯一の自生地だそうで、約300本の木が点在しているようです。

この滝の落差は、3m程度だそうで、石垣島では数少ない滝の一つです。

夏は、子供の水遊びで賑わうそうです。

2年前訪れた時には見つけることが出来ず、あきらめて帰った想い出があります。

この道の下に「荒川の滝」があります。向かって右下の道路脇から下りて行きます。

道路の南側から東方向を撮ったもので、この道の下には川が横切っています。

つまり写真にある道の下部分は橋ですが、車ではなかなか気付きません。

今回は、予め地図で川の位置を確認していたので何とか駐車場を見つけて分かったものです。

米原付近の地図です。

赤丸の辺りが「荒川の滝」です。

地図に天然記念物「荒川のカンヒザクラ自生地」が表示されています。

地図の南に「於茂登岳」があり、その中腹になります。

お昼頃訪れましたが、ひっそりとしていました。

道路から滝の周りまでは、木がうっそうと茂り、川に覆いかぶっさていました。

天気のせいもあり、薄暗くて、滝のすがすがしさを感じられなかったのは残念でした。

道路脇に車2台程度が停められる駐車場があり、こんな看板がありました。

もう少し上流に行くと、もっと眺めの良い滝があるそうで、立入を禁止しているようです。

又、天然記念物「荒川のカンヒザクラ自生地」の青色の案内板もありましたが、古くて読みにくくなっていました。

「荒川のカンヒザクラ自生地」は、日本で唯一の自生地だそうで、約300本の木が点在しているようです。

この滝の落差は、3m程度だそうで、石垣島では数少ない滝の一つです。

夏は、子供の水遊びで賑わうそうです。