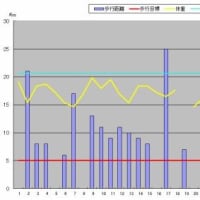

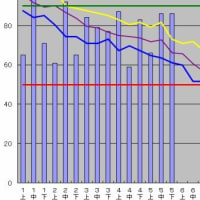

歩行記録 H27-8-28(金)

歩行時間:6時間25分 休憩時間:2時間20分 延時間:8時間45分

出発時刻:9時10分 到着時刻:17時55分

歩 数: 40、334歩(推定距離30.2km) GPS距離29.0km

行程表

内海駅 0:45> 48番 0:25> 49番 0:15> 56番 0:05> 52番 0:05> 53番 0:05> 51番 0:05> 50番 0:20>

55番 0:30> 57番 1:35> 番外 0:05 58番 0:05> 59番 0:20> 60番 0:30> 61番 0:15> 62番 0:25>

63番 0:10> 65番 0:10> 64番 0:15> 常滑駅

57番報恩寺(乳竇山)

乱橋跡 現在の乱橋

55番法山寺から57番報恩寺(ほうおんじ)へは、来た道を少し戻って名鉄の線路を越してから北に向かった所にある。

指定されたルートを平面図の地図で見ると、何となく遠回りに見えるので近道を探したが、何故か道が途中で切れていた。

これは現地に行けば道は繋がっているのではないかと思ったが、念のために地図を地形図に置き換えてみると、途切れている

場所はどれも緑色の濃い山の中だった。 フー危ない危ない。中途半端な判断をしないで良かった。

55番に行くときは気づかなかったが、川の袂に案内板や石碑が建っていた。

「義朝公謀殺の大事を聞いた家来らが湯殿に駆けつけるとき、長田の家臣とこの地にあった橋の辺りで乱戦となった。

後にこの橋を 「乱橋」 と言われる様になった。

また、法山寺への参詣者が潮の満ち引きの間に、この橋を競って渡り、常に橋板が乱れがちであったとも言われている。」

今の乱橋はコンクリ製の小さな橋だが、例え昔でも海から離れているこの橋が、満潮で通れなかったとは考えられないな。

そうそう “いざ鎌倉” ならぬ “いざ湯殿” で駆けつけた義朝の家来の中に 「渋谷金王丸」 なる人物もいたが、この人物は

東京渋谷の地名の元となった人だそうです。

報恩寺山門 修行大師

法山寺の門前にあった案内板によると

「報恩寺は源義朝公の乳母で、鎌田政清(義朝の重臣で義朝を謀殺した長田忠致の娘婿)の母が、政清の菩提を弔うために

建立した」 寺だそうです。

一度読んでも理解できず再度読み直したが納得できなかった。

これでは政清は義朝側か長田側か不明だし、いつ死んだ何故死んだかも分からない。

多分政清は義朝側の武将で、乱橋の戦いで死んだのだと思うが。

報恩寺の山号は 「乳竇山(にゅうとうざん)」 だが “竇” の字が何とも難しく読めなかった。

多分義朝の乳母が建てた寺だから 「乳頭」 から来ているのだろうと漢字辞書をみると、あたまではなく 「あな」 の意味だそうだ。

となると乳竇とはどういう意味だろう

本 堂 弘法堂

この地で飲み水が無く雨水を飲んでいた頃、弘法大師が立ち寄ったとき金剛杖で地面を突くと綺麗な水が湧きだしたそうだ。

出た! 矢張り 「弘法の井戸」 は知多にもあった。

この霊水の湧く場所が報恩寺の裏山にあるらしいが入口が分からなかった。

更に弘法大師が報恩寺に寄ったとき、石造りの観音像を一夜で彫ったと伝えられている 「一夜彫石観音」 が、弘法堂に祀られ

ているらしいが、弘法堂の扉は締っていて中を窺う事はできなかった。

報恩寺の納経所の呼び出し方法はインターホンやブザーではなく小さな鐘だった。こんな事でも面白く感じたが、家の人が

気付いてくれるか心配だった。

55番法山寺から57番報恩寺への道

**************************************************************

三浦綾子の 「海嶺」 に源義家と長田忠致の話が載っていたので掲載します。

平治の乱で平家に敗れた源義朝は、4人の従者と従者1人鎌田政家の舅、長田忠致の荘園のある野田に都落ちしてきた。

12月28日に野田に辿り着くと、長田忠致は下へもおかぬもてなしをしたが、年が明けるや長田は変心して、義朝の首を

平清盛に献じて褒賞を得ようとした。

年が開けた正月2日、先ず鎌田政家が殺され、翌3日、その変事を知らぬ義朝は入浴中不覚にも謀殺された。

義朝の首を挙げた長田は、それを平家に献じたが、平重盛の不興を買って、何の恩賞も得られなかった。只、壹岐守という

名を与えられたに過ぎない。

やがて平家が衰え、頼朝の時代が来た。最早身の置き所の無い長田は、自かの罪状を頼朝に申し出た。

その長田に頼朝は 「平家平定の暁には美濃尾張をを汝に与える」 と約束をした。感服した長田は大いに軍功を立て、

やがて頼朝に召し出された。喜び勇んで頼朝の前にまかり出ると、頼朝は長田をはったと睨みつけて

「この裏切り者奴が、今日こそ約束通り “身の(美濃)終わり(尾張)” を与えてやろう」 と磔の松の木に打付けた。

長田忠致の辞世 “永らえて 命ばかりは 壹岐守 美濃尾張をば 今ぞ知る” が残る。

この話が正史とは思わないが、これを読み私の妄想的歴史観が蠢いた。

●乱橋で義朝方と長田方の戦いは無かった。あったとしても長田方の勝利だった。

・義朝を謀殺した後も長田忠致は野田に勢力を張っていた。

・義朝が野田に逃げ延びて来てから1週間では、荘園の司に逆らって新参者へ味方する者はいない。

●千人塚は無かった。

・乱橋の戦いは無かったか、あっても少人数の争いで多数の死者が出たと思えない。

・戦ったとしても地元同士で、亡骸は遺族が引き取る。

●義家の首は伊豆に埋められた。

・義家の首は長田忠致の手で都に運ばれた可能性があり、当時都にいて伊豆へ島流しになった文覚上人が、義家の首を

手に入れる可能性がある。

歩行時間:6時間25分 休憩時間:2時間20分 延時間:8時間45分

出発時刻:9時10分 到着時刻:17時55分

歩 数: 40、334歩(推定距離30.2km) GPS距離29.0km

行程表

内海駅 0:45> 48番 0:25> 49番 0:15> 56番 0:05> 52番 0:05> 53番 0:05> 51番 0:05> 50番 0:20>

55番 0:30> 57番 1:35> 番外 0:05 58番 0:05> 59番 0:20> 60番 0:30> 61番 0:15> 62番 0:25>

63番 0:10> 65番 0:10> 64番 0:15> 常滑駅

57番報恩寺(乳竇山)

乱橋跡 現在の乱橋

55番法山寺から57番報恩寺(ほうおんじ)へは、来た道を少し戻って名鉄の線路を越してから北に向かった所にある。

指定されたルートを平面図の地図で見ると、何となく遠回りに見えるので近道を探したが、何故か道が途中で切れていた。

これは現地に行けば道は繋がっているのではないかと思ったが、念のために地図を地形図に置き換えてみると、途切れている

場所はどれも緑色の濃い山の中だった。 フー危ない危ない。中途半端な判断をしないで良かった。

55番に行くときは気づかなかったが、川の袂に案内板や石碑が建っていた。

「義朝公謀殺の大事を聞いた家来らが湯殿に駆けつけるとき、長田の家臣とこの地にあった橋の辺りで乱戦となった。

後にこの橋を 「乱橋」 と言われる様になった。

また、法山寺への参詣者が潮の満ち引きの間に、この橋を競って渡り、常に橋板が乱れがちであったとも言われている。」

今の乱橋はコンクリ製の小さな橋だが、例え昔でも海から離れているこの橋が、満潮で通れなかったとは考えられないな。

そうそう “いざ鎌倉” ならぬ “いざ湯殿” で駆けつけた義朝の家来の中に 「渋谷金王丸」 なる人物もいたが、この人物は

東京渋谷の地名の元となった人だそうです。

報恩寺山門 修行大師

法山寺の門前にあった案内板によると

「報恩寺は源義朝公の乳母で、鎌田政清(義朝の重臣で義朝を謀殺した長田忠致の娘婿)の母が、政清の菩提を弔うために

建立した」 寺だそうです。

一度読んでも理解できず再度読み直したが納得できなかった。

これでは政清は義朝側か長田側か不明だし、いつ死んだ何故死んだかも分からない。

多分政清は義朝側の武将で、乱橋の戦いで死んだのだと思うが。

報恩寺の山号は 「乳竇山(にゅうとうざん)」 だが “竇” の字が何とも難しく読めなかった。

多分義朝の乳母が建てた寺だから 「乳頭」 から来ているのだろうと漢字辞書をみると、あたまではなく 「あな」 の意味だそうだ。

となると乳竇とはどういう意味だろう

本 堂 弘法堂

この地で飲み水が無く雨水を飲んでいた頃、弘法大師が立ち寄ったとき金剛杖で地面を突くと綺麗な水が湧きだしたそうだ。

出た! 矢張り 「弘法の井戸」 は知多にもあった。

この霊水の湧く場所が報恩寺の裏山にあるらしいが入口が分からなかった。

更に弘法大師が報恩寺に寄ったとき、石造りの観音像を一夜で彫ったと伝えられている 「一夜彫石観音」 が、弘法堂に祀られ

ているらしいが、弘法堂の扉は締っていて中を窺う事はできなかった。

報恩寺の納経所の呼び出し方法はインターホンやブザーではなく小さな鐘だった。こんな事でも面白く感じたが、家の人が

気付いてくれるか心配だった。

55番法山寺から57番報恩寺への道

**************************************************************

三浦綾子の 「海嶺」 に源義家と長田忠致の話が載っていたので掲載します。

平治の乱で平家に敗れた源義朝は、4人の従者と従者1人鎌田政家の舅、長田忠致の荘園のある野田に都落ちしてきた。

12月28日に野田に辿り着くと、長田忠致は下へもおかぬもてなしをしたが、年が明けるや長田は変心して、義朝の首を

平清盛に献じて褒賞を得ようとした。

年が開けた正月2日、先ず鎌田政家が殺され、翌3日、その変事を知らぬ義朝は入浴中不覚にも謀殺された。

義朝の首を挙げた長田は、それを平家に献じたが、平重盛の不興を買って、何の恩賞も得られなかった。只、壹岐守という

名を与えられたに過ぎない。

やがて平家が衰え、頼朝の時代が来た。最早身の置き所の無い長田は、自かの罪状を頼朝に申し出た。

その長田に頼朝は 「平家平定の暁には美濃尾張をを汝に与える」 と約束をした。感服した長田は大いに軍功を立て、

やがて頼朝に召し出された。喜び勇んで頼朝の前にまかり出ると、頼朝は長田をはったと睨みつけて

「この裏切り者奴が、今日こそ約束通り “身の(美濃)終わり(尾張)” を与えてやろう」 と磔の松の木に打付けた。

長田忠致の辞世 “永らえて 命ばかりは 壹岐守 美濃尾張をば 今ぞ知る” が残る。

この話が正史とは思わないが、これを読み私の妄想的歴史観が蠢いた。

●乱橋で義朝方と長田方の戦いは無かった。あったとしても長田方の勝利だった。

・義朝を謀殺した後も長田忠致は野田に勢力を張っていた。

・義朝が野田に逃げ延びて来てから1週間では、荘園の司に逆らって新参者へ味方する者はいない。

●千人塚は無かった。

・乱橋の戦いは無かったか、あっても少人数の争いで多数の死者が出たと思えない。

・戦ったとしても地元同士で、亡骸は遺族が引き取る。

●義家の首は伊豆に埋められた。

・義家の首は長田忠致の手で都に運ばれた可能性があり、当時都にいて伊豆へ島流しになった文覚上人が、義家の首を

手に入れる可能性がある。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます