「碓氷峠鉄道文化むら」の主なテーマは、碓氷峠を越える鉄道の建設と運行

時間短縮との戦いの歴史である。昔から碓氷峠は交通の要衝であると同時に、

鉄道の敷設にとっては、66.7パーミルもある急勾配が最大の難関で、それをど

う克服するのかが命題となっていた。普通の機関車ではとても上れない峠とさ

れていて、様々な検討がされた結果、当時ドイツで採用されていた急傾斜でも

運行が可能なアプト式鉄道が採用される事になった。

アプト式鉄道とは、線路の間に一本歯のレール(ラックレール)を取り付け、

機関車の下に付けた歯車(ピニオン)の動輪とかみ合わせて走る方式の鉄道のこ

とで、「むら」を入るとすぐの右側にはそのラックレールが敷設展示されていて

その横には勾配を示す鉄道標識もあり、実感することが出来る。

明治25(1892)年にドイツからC型アプト式機関車3900型が輸入された。

僅か11.2㎞の間に26カ所のトンネル、18の橋梁が作られた横川と軽井沢間がその

翌年に開業し、いよいよデビューとなった機関車ではあるが、当初の峠越えはの

ろのろ運転で75分を要したと言われている。

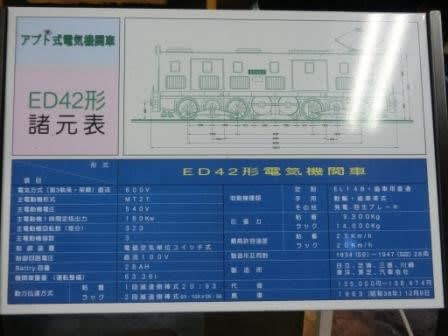

その後明治40年代には電化され、ドイツから電気機関車が輸入され、それに

より所要時間は50分を切るようになる。更に昭和に入り国産の電気機関車が開

発されると牽引量は倍増するものの、所要時間は短縮されたとは言え、それで

も47分を要していた。

昭和に入るとこの特殊区間では、輸送量不足が懸念され、車両や施設の老朽

化が顕在化しアプト式を廃止した新たな方式、勾配の緩和、複線化新線などの

計画や様々な案が検討されることになる。(続)