「備南電気鉄道株式会社」から「備南電気鉄道」の譲渡を受けた玉野

市は昭和31(1956)年3月24日「玉野市営電気鉄道」を発足させ、これ

まで通り鉄道の継続運行に乗り出した。

市民からは「玉野市電」と呼ばれたが、「市電」と言っても所謂路面

電車ではなく、れっきとした地方鉄道法に基づく総延長4.7㎞の鉄道線だ。

住民のニーズを満たせず乗客が増やせなかった前時代を教訓に、市は

積極的に乗客を増やすべく、次々と新駅を開業させている。

玉野保健所前、大聖寺前、西小浦、広潟などだ。

路線は前の会社時代に玉から玉橋間0.2㎞が延伸されていたが、その

後も玉遊園地までの1.0㎞を延伸させ終点までを14分で結ぶようにした。

更に運行本数を安定的に確保する為に、途中の古塩浜に列車の行違い

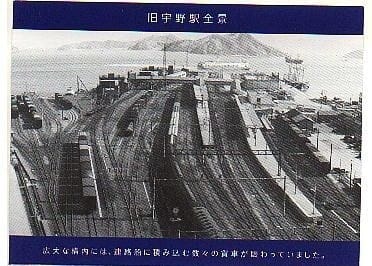

が出来る古塩浜信号所を開設した。またこの頃の宇野線電化に伴い宇野

駅改良工事が行なわれ、これに合わせ宇野駅ホームへの乗り入れも実現

させている。電車をやめ、気動車を導入する改善も行なった。

このように当初玉野市は、駅の増設や路線の延長等、積極的な投資・

経営のテコ入れを行い経営の改善に努めてきた。その甲斐あって通学や

三井造船等への通勤などの需要に支えられていた。それでも経営は依然

として厳しく赤字続きで、収益を上げるまでには到らなかったようだ。

追い打ちをかけるようにモータリゼーションの波が押し寄せ、道路整

備と供に周辺地域にバス路線網が敷かれ、マイカーが普及すると、鉄道

は持ち堪えることが出来なくなった。

昭和47(1972)年3月31日全便無料のさよなら運転が行なわれ、市民

に惜しまれつつ翌日その短い歴史に幕を下ろした。(続)