線路跡は玉野市築港の静かな住宅地の中を、左にカーブしながら続い

ている。前方に同線では最初の、「天狗山トンネル」の馬蹄形の入口が

見えてきた。

宇野港の背後に聳える天狗山(162.0m)の南裾辺りに穿たれたトン

ネルで、玉野高校前駅からは僅かに上り、標高も若干上がって4m程の

場所にある。

トンネルの長さは179mあり、玉野市電に3つあったトンネルの中で

は最長だ。入口上部に、錆びついて赤茶け僅かに残る金属片が見られる

が、電車時代の架線を支えたパーツのようだ。

鉄道は経営の合理化、燃費の低減を狙って途中から電車をやめ、気動

車に変更されているが、その折にも撤去されず残されたものらしい。

右側に山裾が迫り、左は住宅が有るものの高いコンクリート壁、上部

も草木が生い茂る入口付近は、小さな口が何となく不気味な雰囲気を醸

し出している。ただ内部には蛍光灯が灯されているので意外に明るいが、

単線軌道のトンネルらしく圧迫感を感じるほどに狭い。

トンネルはやや右にカーブして通されていて、短いながらも入口から

は出口は望めない。内部の所々には、現在では意味をなさないような金

属パーツや金網で覆われた部分が見えるがこれらは鉄道の名残のようだ。

住宅地にある鉄道のトンネル跡では、自転車や散歩する幾人かの市民

ともすれ違い、専用道路らしく市民に便利に使われている様子だ。

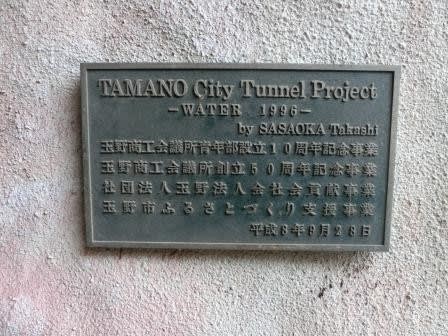

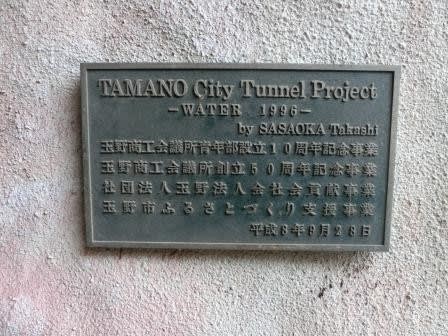

トンネルを出て振り返ると、入口の薄汚れた様に比べると、こちらは

コンクリートが白くて新しく見える。近年補修工事が施された様子で、

その経緯は、傍らに張られた銘板で知ることが出来る。(続)

にほんブログ村

にほんブログ村

ている。前方に同線では最初の、「天狗山トンネル」の馬蹄形の入口が

見えてきた。

宇野港の背後に聳える天狗山(162.0m)の南裾辺りに穿たれたトン

ネルで、玉野高校前駅からは僅かに上り、標高も若干上がって4m程の

場所にある。

トンネルの長さは179mあり、玉野市電に3つあったトンネルの中で

は最長だ。入口上部に、錆びついて赤茶け僅かに残る金属片が見られる

が、電車時代の架線を支えたパーツのようだ。

鉄道は経営の合理化、燃費の低減を狙って途中から電車をやめ、気動

車に変更されているが、その折にも撤去されず残されたものらしい。

右側に山裾が迫り、左は住宅が有るものの高いコンクリート壁、上部

も草木が生い茂る入口付近は、小さな口が何となく不気味な雰囲気を醸

し出している。ただ内部には蛍光灯が灯されているので意外に明るいが、

単線軌道のトンネルらしく圧迫感を感じるほどに狭い。

トンネルはやや右にカーブして通されていて、短いながらも入口から

は出口は望めない。内部の所々には、現在では意味をなさないような金

属パーツや金網で覆われた部分が見えるがこれらは鉄道の名残のようだ。

住宅地にある鉄道のトンネル跡では、自転車や散歩する幾人かの市民

ともすれ違い、専用道路らしく市民に便利に使われている様子だ。

トンネルを出て振り返ると、入口の薄汚れた様に比べると、こちらは

コンクリートが白くて新しく見える。近年補修工事が施された様子で、

その経緯は、傍らに張られた銘板で知ることが出来る。(続)