新日本橋駅、江戸通りに面した④出口にある日本橋長崎屋跡地

北斎が描いた長崎屋の窓は、この裏手にある時の鐘通り側。

北斎が描いた長崎屋の窓は、この裏手にある時の鐘通り側。

1795年3月25日、松坂の本居宣長邸に、蔦屋重三郎が訪ねてきました。この日のことを宣長は『雅事要案』の中で、「同廿五日来ル、一、江戸通油町蔦ヤ重三郎来ル、右ハ千蔭春海ナトコンイノ書林也」と記しています。

伊勢松坂で蔦重と別れた寿平は、生まれ故郷の紀州田辺へ、たどり着けたでしょうか。

江戸へ戻った蔦重は、翌年病で寝込むまでになり、1797年5月6日、家族に看取られて47年の生涯を閉じました。数え48歳でした。息子がいなかった蔦屋では、番頭の吉蔵が2代目蔦屋重三郎を継ぎました。耕書堂はその後も、人情本や商店のチラシなど販売するも初代の時ほど振るわず、店を小伝馬町へ移転し何時しか廃業してしまうのでした。

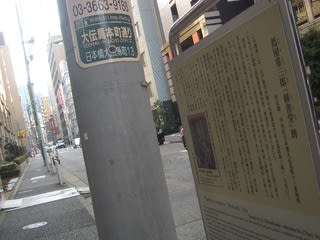

日本橋大伝馬町にある『耕書堂』跡

この辺りの2ブロックほどが通油町で、書林が並んでいた。

この辺りの2ブロックほどが通油町で、書林が並んでいた。

後世、北斎や歌麿の板元として蔦屋重三郎の名前は、歴史に残り調査研究もされてきました。ところが、蔦屋から出版された東洲斎写楽の浮世絵は、「欧米の愛好家の間では超人的天才と称賛されている」(フェノロサ談)にもかかわらず、日本では無視されていました。1910年明治43年、ドイツ人美術評論家クルトの研究書『Sharaku』が出版されて初めて日本でも写楽の芸術的価値が再評価されたのです。それ程、写楽の絵は、日本人の心の琴線に触れなかったのでしょうか。今でこそ、写楽の絵、特に第1期とされる大首絵は傑作だと絶賛されていますが、広重や清長が好みの私は写楽の「良さ」が解りませんでした。

島田荘司氏の『写楽 閉じた国の幻』の中で書かれていた、平賀源内の「源内焼き」という陶磁器のところで閃いたのが、写楽画は阿蘭陀人向けに作られた商品だったのでは、という考えでした。西欧人の美意識と日本人の美意識の相違が、写楽を埋もれさせていた要因なのかもしれません。クルトが写楽の研究書を発表していなかったら、東洲斎写楽の浮世絵は、押入れの何処かに眠っていたことでしょう。見つかっているだけで144図も描いているのに、その多くが海外にあるのも、写楽の絵が欧米人好みだからではないでしょうか。尤も、日本は震災や大戦で燃えてなくなってしまったからかもしれませんが。

出版取締りが厳しくなる中で、商売人の蔦重が知恵を絞って考え出した新しい商い、それは皮肉にも自分が書いた戯作『本樹真猿浮気噺』の結末と同じになってしまいました。けれど、蔦重の書籍ルートの拡大方針は、間違っていませんでした。

死んだ人間―恋川春町を生き返らせると、時系列的に蔦重の行動と合うことに気づきました。写楽の浮世絵を出版した同年、恋川春町の『金々先生栄華夢』を蔦屋から再版している理由づけもできます。写楽画出版終了後すぐ、紀伊半島方面へ長旅をしている事実も、春町の生家近くだという好条件でした。

これらは全てこじつけです。

ただ、1794年のカピタンの江戸参府で、宇田川玄随の書いた『西賓対語』では、森島中良らがカピタンと会談したのは5月4,5日になっていて、そうなら夏興行の芝居初日が5月5日なので、写楽の絵を仕上げるて中良に持って行ってもらうのは不可能です。蔦重はどうやってカピタンに写楽の絵を売り込んだのでしょう…。島田氏の『写楽~』下巻に収録されている「オランダ商館長ヘースベルト・ヘンミィの江戸参府日記 抜粋」に依れば、カピタン一行は6月4日に江戸を出立しているので、それまでの間に再び中良か蔦重の息がかかった者が、長崎屋を訪問していたかもしれない、とこじつければ問題ないのですが。

実際、現代の耕書堂と日本橋長崎屋跡地周辺を歩いてみました。ぶらぶら歩いて10分程度。耕書堂から芝居小屋がかかった人形町は、もっと近いです。興行を告げる太鼓の音が聞こえたことでしょう。