夏日と思われる暑さの昨日、京都府・岐阜県をまたに駆けて5箇所を巡ってきた。

10番札所の宇治市の三室戸寺からスタートし、14番の三井寺まで・・・。

午前7時過ぎ自宅出発。昼食はコンビニのおにぎりでを車中で摂るというハードな今回である。

今回の巡礼で、各お寺で巡拝軸と納経帳へのご朱印を貰うたびに「散華」なる紙の札を貰うことができるのだ。今はまだこれだけだ。全てが揃えば、額に入れようと思っている。

「散華」

「散華」

周辺は平安貴族の別荘地・・・

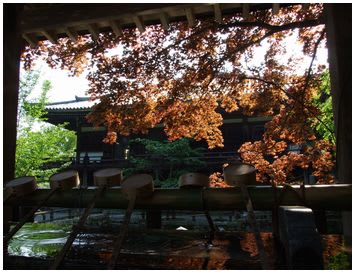

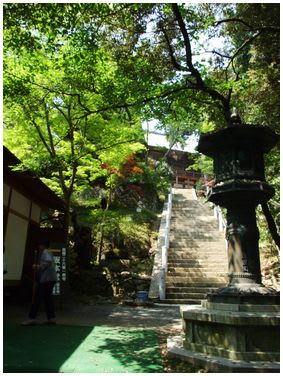

<10番札所 明星山 三室戸寺(みょうじょうざん みむろとじ)>

場所:京都府宇治市菟道滋賀谷21

花の寺としても有名。本堂前のハスの花は7月になれば満開!

開基は光仁天皇。宝亀元年(770年)、宇治山の滝から出現した千手観音像を宇治の離宮(御室)に祀って「御室戸寺」と称したが、その後光仁、花山、白河の三帝の離宮となったことから今の三室戸寺の名になったと言われている。

本堂は江戸時代後期に再建されたものである。

また、宝蔵庫には平安時代を偲ぶ五体の重要文化財の仏像がある。

山門右手の杉木立の中には、一面に紫陽花が蕾を持っている。

その緑色の中に、ピンクや赤・しろのシャクナゲが・・・そして、山麓一面に植えられ咲き終わったツツジの剪定作業が行われていた。

このお寺はハスの花が見事だとか。葉っぱだけの睡蓮が幾つも置かれており、鉢の中で繁殖している藻の掃除をされていた。綺麗なハスの花が本堂前で見られるのだ。

7月末~8月始めが見頃だと言われていた。

枯山水、庭園も見事で、池には錦鯉が一杯。近づくと餌を求めて寄ってくる。気持ち悪いほどの大群で・・・口をあけて・・・。

5000坪の境内は、花の名所としても有名なのだ。

「大山レンゲ」という花も蕾が・・・。また咲き終わった花には種(?)が・・。

紫陽花の葉っぱの中に「シャクナゲ」が・・・。周囲、そして奥にはツツジの木が・・・。咲き終わり剪定されていた。

参道で見かけた花たち。

参道で見かけた花たち。

境内で咲く花。桜・カリン・スズラン。

境内で咲く花。桜・カリン・スズラン。