この神社の境内に、3本の足を持つ大カラス?というか「八咫烏(やたがらす)」の石のモニュメントが置かれています。

日本サッカー協会のシンボルマークに使われているあの鳥です。サッカーボールをヘディングしています。

顔がちょっとヒョウキンに見えるのは・・・私だけでしょうか?

ここは宇陀市榛原区中心部から南に向い、県道31号榛原宇陀野御杖線の高塚というところにある「八咫烏神社」。

県道に面して大きな鳥居が目立ちます。

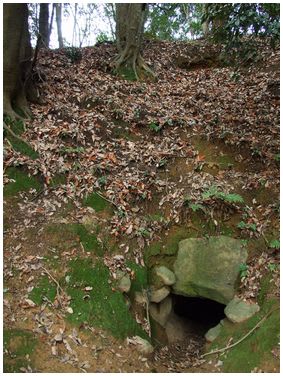

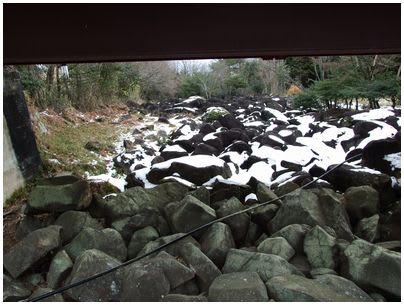

境内は広く綺麗に整理されていて、本殿が見当たらないため探すと拝殿の裏手の山の上に朱塗りの小さな社が・・・・。

面白い神社です。まるで隠れるように高い木に赤いカラスがとまっているようで・・・。

この拝殿横に、ヘディングしている八咫烏くんがいるのです。

祭神は武角身命(たけつのみのみこと=建角身命)。慶雲2年(705年)から祀られています。

神武天皇即位前紀によると、熊野で道に迷った天皇を宇陀まで道案内をしたのが八咫烏なんです。

古くから宇陀には「八咫烏伝承」があり、これがのちにこの神社の創祀となったようです。大伴氏や八咫烏の子孫といわれる賀茂氏などの氏族が祭祀に大いに努力したと伝承されています。

『新撰姓氏録(しんせんしょうじろく)』には、鴨武角命が八咫烏とされているのです。

この人は勇猛で山野を行く姿が、烏が空を飛ぶようであったことから八咫烏という尊称で呼ばれるようになったと伝えられています。

三本足のその姿は、吉兆を呼ぶものとして崇拝され、日本酒、また日本サッカー協会のシンボルマークとして有名です。

日本サッカー協会の創始者が熊野出身だったので協会のマークにした、という事らしいのですが・・・・。どうなんでしょう?

拝殿の裏手の山の上に朱塗りの小さな社が・・・・

『ボールを押さえている三本足の烏は、中国の古典にある三足烏と呼ばれるもので、日の神=太陽をシンボル化したものです。』とも言われています。

この八咫烏像は、2002年日韓共催のサッカーワールドカップを記念して、奉納されたもので、今でも評判を聞いて、遠方から参拝に来る人がいるとか・・・。

祀られている武角身命(たけつのみのみこと)さんも、1300年の時を経て、驚いているでしょうね。