<3番札所 風猛山 粉河寺>

場所:和歌山県紀の川市粉河2787

和歌山県の北部を流れる紀ノ川の北岸にあり、JR和歌山線粉河駅から大門まで門前町を成している。

奈良時代の末(西暦770年)に大伴孔子古(おおとものくじこ)が、この地に庵を持ち、千手観世音菩薩を本尊として創建されたお寺である。

鎌倉時代には七堂伽藍、550ケ坊という広大な寺領を持っていたが、豊臣秀吉の紀州攻めでの焼き討ちや戦後の農地解放で寺領は縮小したが、今でも20有余の塔頭がある。従ってこれらは何れも江戸時代に再建されたものである。

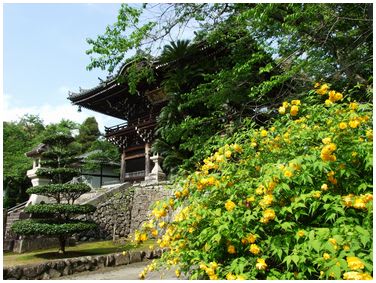

粉河寺の大門(重要文化財)。良質のケヤキ材を用いた江戸時代中期の建築である。桁行13m、梁間7.5mの大きな楼門である。

この右手に流れている川が「粉河」。お寺の名前の由来となった川である。

市の指定文化財「荷葉鉢」1775年に造られたもの。粉河鋳物の代表作品である。

上は、大門の仁王さん。左右2体ある。中門には左右あわせて4体がある。

上は、大門の仁王さん。左右2体ある。中門には左右あわせて4体がある。

粉河寺の中門。「風猛山」の扁額があり、その周囲には葵の紋が入っている。徳川吉宗との関りが深いのだ。

千手観音が出現した池なのだろうか? 出現池の三角堂。

本堂前に造られた粉河寺庭園は、桃山時代の枯山水の庭園で、上田宗箇の作。紀州石で力強さを出し、美しい刈り込みで仕上げられ名勝に指定されている。

境内には、ケヤキの大木が聳えていた。また参道にも樹齢1000年のケヤキがあった。

広い境内のアチコチに花と実が出迎えてくれる。

広い境内のアチコチに花と実が出迎えてくれる。