昨日は、京都市内の6箇寺をぐるりと巡ってきた。

番外などを含め全部で38箇寺のうち、24箇寺を巡ったことになる。

まだ、遠方が残っている。

昨日は15番札所からのスタートとなった。

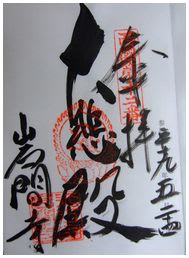

<15番札所 新那智山観音寺 今熊野観音 (いまくまのかんのん)>

弘仁年間(825年頃)に弘法大師が熊野権現の化身から観音霊地の霊示を受け、嵯峨天皇の勅願により観音像を刻んで本尊とし安置したのが当寺の創始といわれている。

後白河法皇は本尊を深く信仰し、霊験により持病の頭痛が平癒したので、本寺に「新那智山・今熊野」の名称を与えられ、以来、頭痛、中風、厄除けの観音として繁栄してきたといわれている。

「子まもり大師」像。この像は開基である弘法大師の姿であろうと思われるが・・・。

寺の規模に比べて本堂は二重屋根の堂々とした造りである。

観音寺は「頭の観音」といわれているように、「ぼけ封じ祈願」のお寺。本堂の左手では「ぼけ封じ」の物品を販売している。

「菩提樹」という珍しい木が境内に植えられている。この木の実は「数珠」の玉になるという。この珍しい木は京都市内では10本くらいしか無いといわれていた。

葉っぱの裏の途中から花の「蕾」が出ていた。珍しい木なのだ。

葉っぱの裏の途中から花の「蕾」が出ていた。珍しい木なのだ。

番外などを含め全部で38箇寺のうち、24箇寺を巡ったことになる。

まだ、遠方が残っている。

昨日は15番札所からのスタートとなった。

<15番札所 新那智山観音寺 今熊野観音 (いまくまのかんのん)>

弘仁年間(825年頃)に弘法大師が熊野権現の化身から観音霊地の霊示を受け、嵯峨天皇の勅願により観音像を刻んで本尊とし安置したのが当寺の創始といわれている。

後白河法皇は本尊を深く信仰し、霊験により持病の頭痛が平癒したので、本寺に「新那智山・今熊野」の名称を与えられ、以来、頭痛、中風、厄除けの観音として繁栄してきたといわれている。

「子まもり大師」像。この像は開基である弘法大師の姿であろうと思われるが・・・。

寺の規模に比べて本堂は二重屋根の堂々とした造りである。

観音寺は「頭の観音」といわれているように、「ぼけ封じ祈願」のお寺。本堂の左手では「ぼけ封じ」の物品を販売している。

「菩提樹」という珍しい木が境内に植えられている。この木の実は「数珠」の玉になるという。この珍しい木は京都市内では10本くらいしか無いといわれていた。

葉っぱの裏の途中から花の「蕾」が出ていた。珍しい木なのだ。

葉っぱの裏の途中から花の「蕾」が出ていた。珍しい木なのだ。