(つづき)

「72番」。

なお、福岡地区の「72番」は、2011年春以降は欠番となっている(都市高速経由の「72C」は健在)。

小倉から門司方面でみた場合、原町、海岸経由で田野浦に行く路線のうち、途中、門司港駅前に寄り道するのが「72番」で、寄り道しないのが「70番」。

ただ、門司港駅前で終点となるものには「70番」も「72番」もあるという初見殺し。

上宇美を取り巻く「32番」と「33番」の問題にも似ているような似ていないような。

門司港駅前から恒見に向かう路線が、門司学園中高前や柄杓田に寄り道しても全て「40番」なのに、門司学園中高前終点は「45番」、柄杓田終点は「43番」というケースもあり。

反対方向も、戸畑方面まで行くのが「70番」で、青葉車庫止めが「72番」かと思いきや、青葉車庫止めの「70番」もあり。

門司港駅前終点の「70番」は戸畑方面からやってきたもの、青葉車庫止めの「70番」は門司港駅に寄り道しなかったもの、と、個々の中では一応理由付けはできるのだが、全体の中ではその個々の主張はあまり意味を持たなかったり足を引っ張ったりするという、社会の縮図のような現象(笑)。

福岡地区の同じ70番台では、県庁前から都心方面で、福岡タワー行きが「77番」、大濠公園行きが「71番」に整理されるようになっているので、北九州の「70番」「72番」も整理すること自体はそんなに困難なことではなさそう。

ただ、整理し始めると、何度も番号を変えないといけないケースも出てきそうで、どこまでやるのか、というのも問題になりそうですが。

まあ、行先表示がLED化される前は、「このバスはどこに行くのか」というのと同時に「どこから来たのか」ということにも今以上に意識が向いていた気がするので(個人の感想です)、そういう意味では、「どこから来たのか」の手がかりが入った行先番号というも趣味的観点からはアリなのかもしれません。

(つづく)

(つづき)

「110番」。

福岡地区だと、3桁の行先番号は、

① 2桁の行先番号の頭に1を付けるパターン

② 2桁の行先番号の末尾に0を付けるパターン

③ 2桁の行先番号とは特に関連がないパターン

の概ね3つのパターンが混在しているが、ここ北九州地区では、

① 2桁の行先番号の頭に1を付けるパターン

の1つのみである(やや例外の「150番」というのもありますが)。

なので、恒見と小倉を都市高速経由で結ぶこの「110番」のベースは一般道路経由の「10番」であり、恒見と戸畑を都市高速経由で結ぶ「111番」のベースは一般道路経由の「11番」である。

これがもし①ではなく②のパターンを適用すると、「110番」は「100番」、「111番」は「110番」ということになってなんだかややこしくなっていく訳だが、福岡地区ではそのようなことが起こっている現実がある。

先日、以下のような共同通信の記事がありました。

-----

訪日客向け、バスに路線番号導入 目的地探しが便利に、国交省指針

国土交通省は、2020年の東京五輪・パラリンピックに向け訪日外国人にもバスを利用しやすくするため、数字やローマ字を組み合わせた路線番号の全国的な普及に乗り出す。

日本語が分からなくても目的地に行けるようにし、利用者増加や観光振興につなげる。

事業者向けの指針を作成、近く公表する。

バス路線は訪日客以外の利用者からも「分かりにくい」との指摘が出ていた。

指針案によると、路線番号は、3桁以内の数字、もしくはアルファベットと数字の組み合わせ4桁以内を原則とする。

一つの交通圏や生活圏で重複しないよう、事業者間で調整。

車両の行き先表示や停留所、路線図で使用する。

-----

とのこと。

西鉄の場合、番号は既に導入されていて、その番号ではもう収拾がつかなくなってきたので、「W」「K」「BRT」「Airport Bus」「キャナルシティラインバス」…のように、わかりやすくしたいときには敢えて番号「ではない」ものを持ってくるということが行われている。

国交省の問題意識とは違うステージに居る感じだが、今後、行先番号の0からの振り直しが行われたり…ということはなさそうですかね(「BRT」に番号が付いたりすることはあるかもしれませんが)。

(つづく)

「310番」。

西部地区の3桁行先番号の法則に従えば、「のこ渡船場~名柄団地~よかトピア通り~西公園ランプ~都市高速~呉服町ランプ~博多駅」というルートになるのだが、こちらの「310」という数字は、篠栗線の幹線「31番」の末尾に0を付けたもの。

このように、基本となる数字の末尾に0を付けて3桁となった番号「210番」「220番」「230番」「240番」「270番」「310番」「370番」「390番」「400番」「410番」「420番」「610番」「620番」「630番」は、“基本となる路線の都市高速経由版”という位置付けだが、「140番」だけは都市高速を通らない例外的な存在(海老津の糠塚循環線「60番」も都市高速は通りませんでしたが)。

なお、「420番」「630番」のベースは「42番」「63番」ではなく、それぞれ「410番」、「610番」「620番」の“次”として与えられた番号(「220番」にも、そういう側面があり)。

また、「400番」のベース「40番」は、「博多駅~板付七丁目」の「40番」ではなく、「JR二日市~朝倉街道~甘木~杷木」の「40番」である。

“西部地区の3桁番号”と“末尾に0を付けた3桁番号”が混在するため、例えば「301番」と「310番」、「201番」と「210番」などのように、似たような番号なのに全く違うところに行く、というケースが出てくる。

「全く違うところに行く」ということは、はなから乗り場も違うので大きな混乱は起きない、という考え方もできるとは思うのだが、「310番」については、2012年春から2016年春まで福岡タワーまで運行されており、「306番」と「310番」と「312番」が同じバス停にやってくるような事態も生じていた。

「31番」の速達版として運行を開始した「310番」。

もともとは貝塚ランプ経由の「31C」という路線が運行されていたが、その廃止後、都市高速が粕屋まで延伸したのを受けカタチを変えて復活した路線である。

運行開始当初は、天神四丁目と博多五町を通過しており、「速そうだ感」を演出していたが、特に「快速」などの表示もないのにバス停を通過することがわかりにくかったようで、程なく2つのバス停にも停車するようになった(なお、現在は、天神日銀前から郊外行きは全路線が次の天神四丁目を通過するようになっている)。

「310番」の運行開始には、JR篠栗線への対抗という意味もあったと思うのだが、県道福岡篠栗線の拡幅もあり、「31番」と比較して速さの面での優位性も低下が続き、ここ数年は減便傾向が続いており、JR香椎線に対抗して、都心直通化・バス停増設・大増便が功を奏した「28B」とは対照的な状況にある。

(つづく)

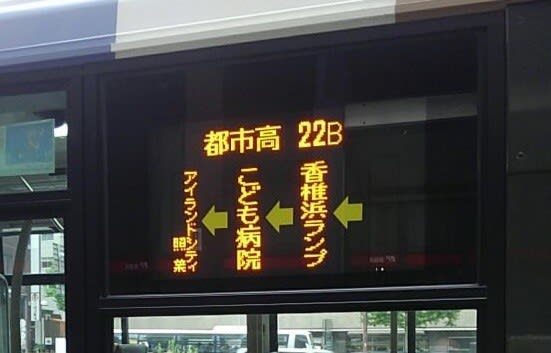

「22B」。

「74番」や「72C」と同様に、天神の時点で、3つのマスしか使っていない。

「22B」の運行開始は、2017年の春。

平日4往復のみの運行であり、多くのバリエーションを持つ「22番」シリーズの中では一番目立たない存在かも。

また、「22番」シリーズの中で唯一、城浜団地を通らない路線でもある(「直行22N」も城浜団地には停まりませんが、城浜団地バス停の前は通ります)。

「22」は、主に「香椎浜やアイランドシティ地区に行くバス」に対する数字であり、アルファベットの「B」は、「都市高速道路の香椎浜ランプを利用します」の意味である。

よって、天神から見ると「22B」は、都市高速を香椎浜ランプで降りて香椎浜やアイランドシティ地区に行く、ということになるのだが、数字とアルファベットでバスが向かう場所を判断している人がどれだけ居るのか、というのはまた別問題。

また、「22B」は、過去の記事で、

“香椎浜地区のバス停は「留学生会館前」と「香椎浜北公園前」にしか停車しないのに、「22B」という番号で大丈夫なのでしょうか。

海岸通りとか運輸支局方面に行きたい人が、「22」という数字を見て天神から乗ってしまうリスクはありそう。

少なくとも、照葉発の便は「210番」でよかったような気も。”

と書いた通り、香椎浜地区の中では「留学生会館前」と「香椎浜北公園前」だけにしか停車せず、また、「39B」のように、「B」が付いていても香椎浜ランプを利用しない(というか、都市高速にすら乗らない)路線もあることから、番号やアルファベットによる判別を積極的にはおススメできない面があることも事実(笑)。

今後、香椎浜からアイランドシティに営業所が移るにあたり、番号の付け直しも含めた大きな変更も起こり得ると、個人的には考えています。

(つづく)

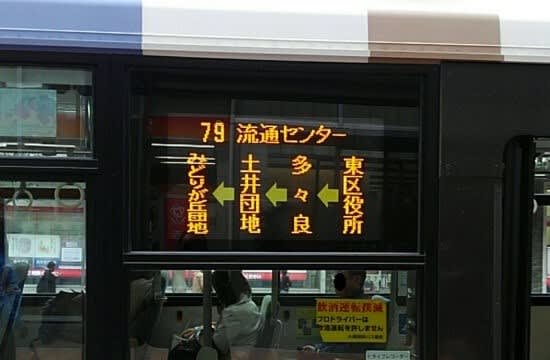

「79番」。

平日と土曜日に1.5往復だけひっそりと運行される路線だが、妙見通りの箱崎一丁目交差点~県立図書館横の箱崎小前交差点間に「79番」だけしか通らない区間を持つなど、独特の存在感を放つ。

東区役所は国道3号沿いにあり、和白、香椎方面から都心に向かうルート上に位置することから、南区のように「区役所連絡路線」として敢えて運行する必然性が低い中、「79番」は、“敢えて区役所を通りますよ!”というルート設定であり、唯一の「東区役所連絡路線」と呼べるのかもしれない(区役所への足としての利用のされ方が実際にどれくらいなされているのか、というのはまた別問題ですが)。

東区役所経由で土井、八田地区と福岡都心部を結ぶ路線は昔からあって、「71番」の一部→「75番」の一部→「76番」という変遷を経て、現在はこの「79番」がその役割を担う。

「76番」の頃は、お買い物バスが流行っていた時期でもあり、「臨時便」が運行されていたこともありました。

「71」からスタートして、70番台の中で数字を増やしながら「79」まで来たが、この先どうなるでしょうか。

90番台の「9」が区役所の「ク」の意味を含んでいる(かもしれない)ことを考えると、「79番」の「9」にも区役所の「ク」の意味が含まれていると解釈できるのかもしれず、そういう意味ではようやく定位置に収まったといえるのかも。

ちなみに、かつての「79番」(月見町~馬出~天神~今川橋)の役割を、現在の「71番」が担っていることを考えたら、長い時間をかけて「71番」と「79番」が入れ替わった、という見方もできる。

(つづく)

(つづき)

「46-1番」。

「46番」に枝番が付いて「46-1番」。

バス前面の行先表示の「すごさ」については、この記事やこの記事で取り上げた。

「46番」と「46-1」番の違いは、郊外行きで見ると、博多ふ頭から天神、駅前三丁目、博多駅、竹下を通って五十川までは同じルートで、そこから先、井尻六ツ角までのルートが、旧道経由(46番)か、新道経由(46-1番)の違い。

ただし「46番」も、ほんの少しだけ新道を通る。

また、郊外側の終点は「井尻六ツ角」と「雑餉隈営業所」を「46番」「46-1番」で共通にしつつ、「46番」は「福岡女学院」、「46-1番」は「福岡徳洲会病院」という独自の行先を有する。

こういうこと。

なお、「46番」には一方通行区間があり、郊外行きと都心行きでルートが異なる箇所があるが、「46-1番」にも、一方通行区間はないものの、郊外行きと都心行きでルートが異なる箇所があり。

「46番」は、かつては、井尻六ツ角から先、昇町、上白水、現人橋経由で那珂川営業所まで運行されていた(さらに昔は西畑、大山まで運行されていたらしい)が、近年は「井尻行きのみ」というシンプルな状態が続いていた(「井尻」は、2006年11月に「井尻六ツ角」に改称)。

それが、2010年春に「南福岡駅、雑餉隈営業所行き」ができ、2016年春に新道経由の「46-1番」ができ(この際、人参公園前経由からひとつ東の道路経由に変更)、さらに2017年春に「福岡女学院行き」「福岡徳洲会病院行き」ができ、近年にわかに忙しくなった印象。

「46-1番」については、2010年や2012年にその登場を予測していたが、将来的には、親である「46番」を凌ぐ存在になりそうな気も。

また、博多駅付近の動きのロスの多さや乗り場の矛盾発生の現状を見ていると、「46番」「46-1番」は、今後、祇園町、博多バスターミナル経由になったりするのでは?とも考えるのだがいかがでしょうか。

(つづく)

(つづき)

「24C」。

天神と八田遊園地を最速で結ぶ路線。

「24番」にアルファベットがついて「24C」。

行先番号にアルファベットが付きだした最初の頃からある路線であり、当初は、天神から火の見下まで「24C」と同じルートで、そこから多々良中学校前、水谷、香椎参道、香椎を通って西鉄香椎まで行く「70C」も一緒に運行されていた。

ちなみに、「70C」のベースである「70番」は、現在の「3番」。

「24C」のベースである「24番」は、2010年春で廃止となっているが、現在は「4番」がその地位を実質的に引き継いでいる。

ただし、「24番」と「4番」が併存していた時期もあり、「24番」から「4番」にすんなり移行した訳ではない。

当初は1日数本の運行だった「24C」だが、現在は東区の基幹路線へと成長しており、都市高速に乗るまでの郊外部で絶妙のルート設定で乗客を集める、という点で、

“西の503番、東の24C”と言われている…かどうかは知りません。

ただ、「都市高速に乗るまでの郊外部で絶妙のルート設定で乗客を集める」ことができるか、というのは、新しい路線を考えるうえでの大きなテーマであり、「304番」「420番」「502番」「630番」などのルートを見ても、苦心の跡が垣間見れる(成功したもの、そうとは言えないもの、それぞれありますが)。

今年春の改正では、新たな都市高速路線は登場するでしょうか。

(つづく)

(つづき)

「48番」。

美野島南公園経由。

「美野島南公園前」は「きよみ立体橋下」にあり。

10年前、このシリーズの第1回で取り上げた「48番」を、100回目の今回、再度ピックアップ。

当時の記事では、このように書いていました。

“「LEDにまつわるエトセトラ」「LEDであそぼう」に続くLEDシリーズの第3弾。

このシリーズでは、実際の表示を取り上げてみようと思う。

画像は「48番」郊外向けの博多駅における側面表示。

「48番」の博多駅からの主な停留所は、

駅前四丁目→パナソニック前→美野島南公園前→西鉄大橋駅→三宅本町→九州がんセンター→福翔高校→レークヒルズ野多目(終点)

である。

LEDのマスは限られているため、この中から、厳選して表示しないといけないのだが、実際の表示にはかなり苦心の跡がうかがえる。

「駅南三丁目経由」ではないことを示すために「駅前四丁目」は入れないといけないし、

「47番」(清水二丁目経由)との違いを示すため「美野島南公園」は入れないといけないし、

ターミナルである「大橋駅」は入れないといけないし、

沿線の主要な施設である「九州がんセンター」や「福翔高校」も入れないといけないし、

終点である「レークヒルズ野多目」も入れないといけないし…

…ということで、取捨選択がなかなか難しい(他の地区では、本来入れるべきと思われる経由地を大胆に削っている例も多く見られるため、絶対に「入れないといけない」という訳ではないのだが)。

また、沿線の停留所には長い名前のものが多いことも相俟って、かなりテンコ盛りな表示となってしまっている。

「LH野多目」が「レークヒルズ野多目」の略だというのは、一般の人にはわからないであろう。

かといって、九州がんセンターと福翔高校の間に「野多目」というバス停があるため、「LH」を取ってしまってもまたややこしいし、逆に「LH」だけでも意味がわからない。

いっそのこと、美野島南公園前は「MMK」、九州がんセンターは「KGC」とでも表示すれば、たくさん表示に盛り込めそうである(笑)。

ちなみに、この「48番」とは対照的に、

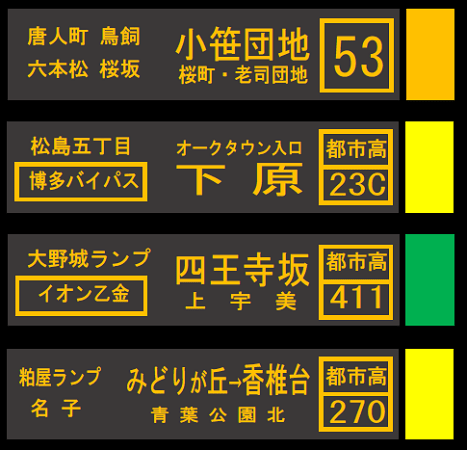

「370番」の“「上宇美」←「志免」←「坂瀬」←「蔵本」”、

「23番」の“「下原」←「香椎」←「名島」←「昭和通」”

などは、文字数が少なく、かなりスッキリして見える”

…10年経っても、書いていることに成長が見られません(笑)。

ちなみに「370番」は、ルート変更により、現在は「蔵本」の代わりに「呉服町」と表示されています。

なお、当時と現在の側面表示では、「48」と「美野島南公園経由」の位置が入れ替わっただけで、あとは変わっていない。

「48番」のルート自体は、この10年で特に変わっていないものの、路線を取り巻く環境は大きく変わり、

・兄弟路線である「47番」が塩原経由から南警察署前経由に変更

・竹下駅西口を経由して老司団地に向かう「48-1番」が登場

・「48番」のうち、駅南三丁目経由の便に枝番が付いて「48-2番」に

・博多駅と大橋駅を結ぶ新路線として「60番」が登場

・その「60番」が、博多駅ではなく福岡空港と大橋駅を結ぶ路線の番号としても採用

…などの変化が見られる。

このところ、一時的にアクセス数が増えていまして、600IP、3600PVを超える日が複数出ています。

理由に心当たりはないのですが、“西鉄の新しい観光列車について調べたけど、出てきたのは架空のものばかりで何の役にも立たなかった”…みたいなことだったらスミマセン。

(つづく)

(つづき)

「2-3番」。

横書きの「木の葉モール北口」は、室住団地と野方の間の経由地。

もともとは「2番」を名乗っていたが、2010年春から枝番が付くようになった。

一方、反対方向(天神行き)では「2-3番」として運行される区間はなく、始発の野方から「2番」での運行であり、新宮緑ケ浜行きの「26番」と新宮緑ケ浜発の「23番」のような関係。

原交差点を直進するのが「2番」で、右折するのが「2-3番」。

枝番の「3」は、“1、2…と来たから、その次で3”ということで出てきた数字ではなく、“室住団地だから3”という意味合いのほうが強い。

同じ「2番」を幹の数字に持つ「2-9番」も、“8の次で9”ではなく“賀茂だから9”、「1-5番」も、“拾六町団地だから5”である。

また、朝の通勤時間帯に運行される「2-1番」の「1」は、「3-1番」との関係から付けられた枝番である。

ただ、これらについては、明文化された公式な説明がどこかにあるわけではなく、あくまで解釈の世界なので、この先、例えば、田隈新町経由の「2番」が「2-2番」になったりしたときに、“2はむろみ団地じゃないのか!”などと文句を言ったらいけません(笑)。

こちらの記事なども参照のこと。

(つづく)

(つづき)

「68番」。

博多駅まで100円。

「博多駅まで100円」「天神まで100円」の表示が側面に入るようになったのは、2009年の春から。

なお、これに関連するクイズはこちら。

「68番」は「福浜~中央市民プール前~給油センター~港銀座通り~すの子~港一丁目~長浜二丁目~那の津口~天神~キャナルシティ博多前~祇園町~駅前一丁目~博多駅」というルート。

2009年春までは福浜側が国立医療センター(現在の九州医療センター)まで運行されており、それ以前は、西新パレス前行きや能古渡船場行きもあり。

博多駅側も、かつては駅東三丁目行きや板付七丁目行きがあった。

もともとは「5番」という番号だったそうで、福浜団地ができる前は「給油センター」が終点で、「波止場通り」というバス停を使ってループ運行を行っていたもよう。

博多駅行きで見た場合、天神の北西から来て、北から南に下って、天神の南東に向かうという、TMIの全体的な低下傾向の中にあって、高いTMIを維持している路線でもある。

なお、ここでの方位は実際の方位ではなく福岡仕様(西鉄仕様)の方位です。

2015年春からは、天神北ランプを下りて天神地区に入り、国体道路経由で博多駅に向かう「503番」「506番」「507番」「526番」も、那の津口→博多駅で「68番」を使用している。

それまでは統一番号「8番」を用いていたが、天神一丁目に停車しなくなるにあたり、六本松方面から来る「8番」との混同防止のため(天神一丁目でバスを待っている人が「8番」が来たので乗ろうと思ったのに素通りされた!という事態を回避するため)の措置。

「60番台」のバスは、福岡市南部に向かう路線というイメージがあるのだか(大まかに言って、「50番台」で行けるところと「40番台」で行けるところの間、といった感じ)、「68番」のルートは、他の「60番台」の路線と比べると異質(過去には、「博多ふ頭~那の津口~天神~渕上前~博多駅」が「69番」だったりもしたので、「異質」というわけでもなかったのかもしれませんが)。

ただ、「何十番台」というイメージ以上に、「68といえば福浜」というピンポイントのイメージが形成されていることも事実であり、「61番」の福浜行きを「68-1番」に改番したのも、その“ピンポイントのイメージ”を裏付けていると言えそう(全て個人の感覚なので、他の方の感じ方は異なるかもしれません)。

側面の行先表示は、「国体道路→キャナルシティ→祇園町→博多駅」。

“博多駅から国体道路”だと、バスの進む方向は一つに定まるのだが、“天神から国体道路”だと、キャナルシティ方面と警固町方面で全く違う方向の路線があるため、「通り名」を経由地として案内することの難しさのようなものも感じます。

(つづく)

(つづき)

「23-1番」。

ふ頭四丁目経由。

「埠頭」を「ふ頭」と表記することへの若干の違和感、

「中央ふ頭」「博多ふ頭」など、福岡市内に「ふ頭」は他にあるものの、西鉄バスで「ふ頭」といえば「箱崎ふ頭」であること、

現在、「ふ頭四丁目」を通らない「23-1番」はなくなっているので、「ふ頭四丁目経由」を殊更強調する意義は薄れていること、

「23番」に枝番を付けて「23-1番」だが、箱崎ふ頭への利用者がメインなので、「23番」にこだわる必要はないのではないかということ、

既に昭和通りを走ってるので「昭和通り」は特に不要ではないかということ、

営業所がアイランドシティに移転したら、箱崎ふ頭、香椎パークポート経由アイランドシティができたりするかも?、

“西鉄バスで「ふ頭」といえば「箱崎ふ頭」である”とはいうものの、例えば「22-1番」や「23-1番」のルートが変わって、天神中央郵便局前18C乗り場ではなく天神北から出るようになったりすると、「ふ頭一丁目」「ふ頭西」「ふ頭中央」「ふ頭五丁目」「ふ頭四丁目第二」などのバス停の頭に“箱崎”が付くことになるかなぁ、

博多駅から箱崎ふ頭への路線にも再度トライしてみてもよいのでは?

…など、いろんなことが思い浮かびます。

(つづく)

(つづき)

「58番」。

1983年3月、国鉄筑肥線の博多~姪浜間廃止に伴う代替バスとして、「11番」「69番」とともに運行を開始した路線であり、まもなく35周年。

“代替バスは、旧筑肥線の区間をなるべく忠実にたどる「69番」と、その派生で、より利便性を追求した「11番」と「58番」の3路線であった。

ちなみに「11番」の番号は、それまで現在の「96番 藤崎~長住線」が使っていたが、このときの改正で「11番」から「96番」に改番となった。

「69番」は当初、【姪浜駅~藤崎~昭代~小笹~百年橋~博多駅】、及びその派生である【下長尾~小笹~百年橋~博多駅】という2系統でスタートした。

その後、下長尾系統が桧原営業所まで延び、また西側は藤崎までの運行となり(ほんの一時期、野方まで行っていたこともあったが)、現在は桧原行きが「69番」、藤崎行きが「69-1番」に分割され、本家が分家に乗っ取られたようなカタチとなっている”

“代替バスの「11番」は、現在のルートとほぼ変わらない(ただし、郊外部が昭代三丁目から藤崎[上りのみ能古渡船場]まで、都心部が博多駅から中央埠頭まで、それぞれ延びた)。

「58番」は、現在は各停の終日運行(一部快速あり)だが、当時は快速のみであり、通勤時間帯のみ【下長尾~小笹~薬院駅~博多駅】というルートで運行されていた”

と過去の記事で書いていたが、現在「58番」は、県道桧原比恵線の小笹以南、小笹団地地区と博多駅を天神を通らずに結ぶ路線として大きく成長を遂げており、筑肥線代替としての本来の機能は隠れてしまった感がある。

旧西新駅、旧鳥飼駅付近から、遠回りをせずに(小笹、平尾を通らずに)博多駅に向かう「11番」も多くの本数が運行される一方、旧筑肥線のルートに一番近かった「69番」(現在の「69-1番」)は本数的に衰退しているのが現状。

でも、鉄道の廃止から35年が経過しようとしている現在も「69-1番」が存続していることは特筆すべきなのかも。

ただ、もっと鉄道のルートに忠実にしようと思えば、ルート変更も考えられることから、筑肥線代替バスを維持しているのだ!という積極的な意思はなさそうですが。

(つづく)

(つづき)

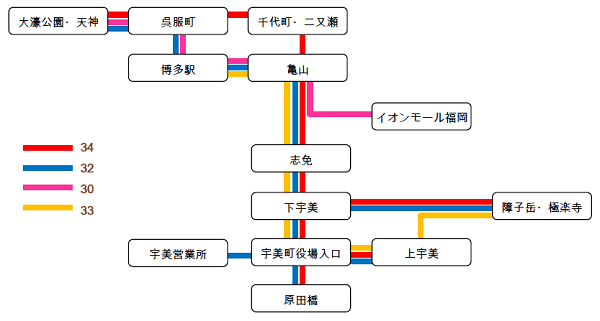

「34番」。

上宇美行きは少数派(七五調)。

糟屋郡南部(宇美町、志免町)と福岡市都心部を亀山経由で結ぶ路線のうち、“博多駅を通らないほう”が「34番」。

現在では、“博多駅を通るほう”の「32番」及びその支線的位置付けの「30番」「33番」のほうが主流な感じだが、もともとは「34番」のルートが起源。

「32番」が通る「空港通り」ができる前は、「34番」に天神行きと博多駅行きがあって、呉服町で2方向に分かれるルートだった。

「34番」及び「32番」「33番」「30番」のルートの概念図。

郊外から都心行きでみると、博多駅に行かないのが「34番」で、それ以外は博多駅に行く、という説明で大方の話は済む。

一方で、都心から郊外行きでみると、行先番号で行先を判断するのはなかなか厳しい。

イオンモール福岡で終点となる「30番」があり、上宇美を通らない障子岳・極楽寺行きに「32番」「34番」があって、上宇美を通る障子岳・極楽寺行きは「33番」が付いているのに、上宇美止まりのものは「32番」と「34番」、上宇美や障子岳や極楽寺とは無関係の原田橋行きも「32番」と「34番」である。

博多駅を通るか否か、という都心側の問題と、障子岳・極楽寺行きで上宇美を通るか否か、という郊外側の問題を同列で扱っていることで、番号による線引きが曖昧というか適当になっている感じだ。

ただ、概念図をよく見てみると、「32番」「34番」として運行されるものは、ルートが枝分かれはするものの、その分かれた枝が再び出会わないことがわかる(「30番」も枝分かれしておしまいだが、イオンモール福岡という特定の目標への専用路線の意味合いもあるので以降の考察では除外する)。

「22N」のルートの複雑さについて触れた記事で、

“枝分かれしたルートが再び出会いまくりなので、自分の行きたい場所に連れて行ってくれるのか?というのが、なかなかイメージしにくいと思う”

と書いた。

これを踏まえると、「33番」という番号は、“枝分かれしたルートが再び出会う”ことにより発生するわかりにくさを軽減したいという意図が生んだものと言うことができるのかもしれない。

「33番」を付けた人にそのような明確な意思があったかはわからないが、少なくともその背後には、“枝分かれしたルートが再び出会うのに同じ番号なのはわかりにくい”という意識があったと思われる。

もともと「33番」は、過去の記事で

“「33番」は、障子岳からJR宇美駅、役場、地下鉄福岡空港駅方面への足として開設されたローカル線の「1番」の大幅縮小に伴う代替の機能に、既存の「32番」を組み合わせてできたような路線である”

と書いたように、合理化の中でいろんな役割を負わされて仕方なく登場した感もあることから、“既存の「32番」「34番」ではない”ということが伝わりさえすればよいという面もあったのかもしれない。

このような問題が起きる背景を別の視点から考えてみると、“宇美町の中心部(宇美町役場入口、上宇美)を通らない障子岳・極楽寺行きがそこそこ幅を利かせている”というのも要因としてあると思う。

全体的な本数減少傾向もあり、町の中心部を通る路線の本数が相対的に少なくなっている現状はもったいないなぁと思う。

例えば、このように、「32番」と「34番」の原田橋系統と障子岳・極楽寺系統の全てが、町の中心部を通るような運行体系も検討する余地があるのではないだろうか(旧・室見が丘方式)。

こうすることで、バスの行先表示も「31番」の「篠栗」のように、「宇美」を上段大文字で強調できて、福岡市中心部からの利用者にとってもわかりやすさが向上するのではないかと思う。

なお、今年春の改正で「22N」は、例えば、アイランドシティに行くものは「25N」になる、程度の変化は起きそうな気がするのだがいかがでしょうか。

また、行先がたくさんある「23番」も、“枝分かれしたルートが再び出会わない”ことが、長年、現状維持となっている背景の一つだと思うが、例えば、下原から先、平山、高美台方面に延長された場合に「23番」でよいのか?というのはまた悩ましくなってくる。

(つづく)

(つづき)

「52-1番」。

「52番」に枝番が付いて「52-1番」。

「52番」との違いは、野間大池~長住二丁目間で、長住一丁目を通るか(52番)、穴観音、寺塚を通るか(52-1番)の違い。

2012年春までは、どちらも「52番」として運行されていた。

都心行きは、野間大池から先では枝番を取った「52番」でも良さそうだが、実際は野間大池から先でも枝番付きの「52-1番」として運行されている。

「62-1番」の都心行きが、老司から先で「62番」になったり、「54-1番」の都心行きが笹丘一丁目から先で「54番」になるのとは対照的。

ただ、「69-1番」の都心行きが小笹から先で「69番」にならない合理的理由が見つからないのに対して(←個人の意見です)、「52-1番」の枝番が取れないことには一定の理由も見出すことができる。

どうでもいい話ついでに言うと、もし、「152番」の野間大池~長住二丁目間で、長住一丁目ではなく穴観音、寺塚を通る路線ができた場合に何番を付けるか?という問題への回答を考えることで、福岡地区の行先番号の付け方の限界や制約を感じることができる。

なお、「52-1番」ではなく「521番」だと、「金武営業所~四箇田団地~木の葉モール~姪浜駅南口~愛宕ランプ~都市高速~天神北ランプ~天神(~博多駅)」というルートになってしまいます(笑)。

(つづく)