(つづき)

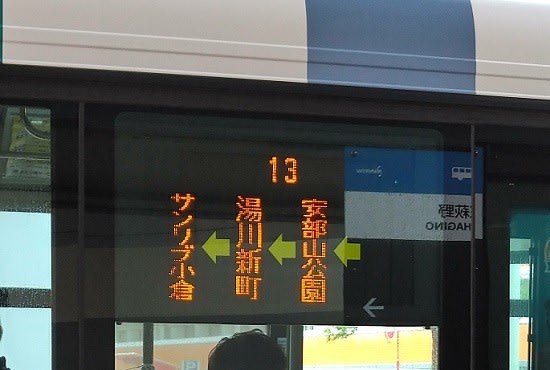

「13番」。

福岡地区は油山、北九州地区では安部山公園だが、これは直方バスセンターとイオンモール直方を結ぶ「13番」。

“感田電停”というワードは、いつ見ても痺れます。

直方バスセンター~イオンモール直方間には、「13番」のほかにも、番号が付かない「シャトルバス」も走る。

過去の記事で、

“「イオンモール福岡ルクル」(開業当初は「ダイヤモンドシティ福岡ルクル」)には、西側から「32番」(現在は「30番」)「空港~ルクルの無番」が、東側から「36番」が乗り入れることにより、バス路線がつながった。

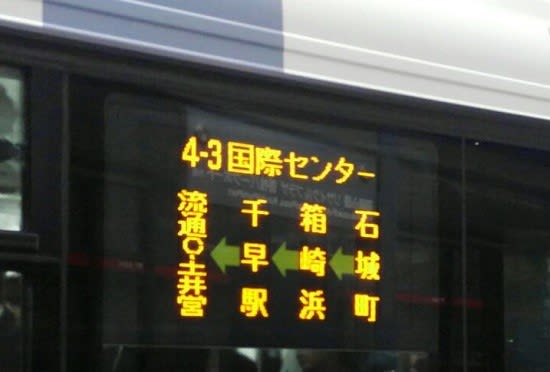

「イオンモール直方」には、北九州市側から「53番」、直方市側から「直方バスセンター~イオンモールのシャトルバス」などが乗り入れることにより、ここでもバス路線がつながった(ルクルのほうは、のりばがかなり離れてますけど)。

「野芥交差点~田隈小学校前交差点」「干隈交差点~東七隈交差点」「東比恵交差点~瑞穂交差点」「中津口交差点~三萩野交差点」…など、路線の廃止や大幅な減便により、路線やバス停単体ではなく、それらを総合体としてみた場合の「使い勝手」が悪くなるという事態(このブログではしばしば「ネットワークの崩壊」という言葉で説明している)が進む中、「イオンモール」のような大型商業施設は、逆に、ネットワークを構築する作用をもたらすといえ、バスが今後生き残っていくための頼みの綱(ネットなので“頼みの網”でしょうか)といえるのかもしれない”

と書いていました(なお現在、粕屋のイオンは「ルクル」とは言いません)。

もともと、北九州市側は星ヶ丘五丁目、直方市側は浄福寺がそれぞれ「狭義の終点」だったものが、イオンモール直方ができたことで、2つの路線がそれぞれイオンまで延びてきた。

最近では「九州大学」などもバス路線のネットワーク維持に大きな役割を果たしているが、でも、このような大きなインパクトがない限りネットワーク維持は厳しいのも事実。

イオンモール福津がもう少し山側にあれば、福丸~福間駅のJR九州バスが廃止にならなかった…可能性も少しはあったかもしれません(10月以降も宮若市のコミュニティバスがほぼ同ルートを運行するため、ネットワークの“崩壊”は免れます。念のため)。

(つづく)