勝間和代さん著書で「まねる力」という本がありますが、今日再びテレビで目にした久御山高校のサッカーを目にして思わず「まねる力」の本の事を思い出していました。一つの事を成し遂げた人から何かを得ようとするとき、まずできるだけその人のやっている事をまねてみる事が「学び」の出発点になる、ということを勝間和代さんが、著名人との対談の中から紐解いています。

久御山高校のサッカーは、FCバルセロナのサッカーを「まねる事」を今も追求しています。しかし座間高校戦と同様、今日の流通経済大学柏との試合もバルサの華麗なサッカーとは全く程遠いサッカーでした。でも「まねよう」「近づこう」という意識が全員に統一されており、強豪・流通経済大柏を「バルサをまねたチームプレー」で撃破しました。

上の画像は、1トップのFW安川選手。今年のバルサでいうとボージャンのポジションにあたる選手ですが、安川選手の頭にはむしろ昨年のイブラヒモビッチのプレーが頭に焼き付いているのでしょう。今日は自ら綺麗な先取点を決めましたが、それ以外は前線で基点を作る事と、相手CBを引きつけウィング・トップ下の選手の攻撃を引き出しまた連動するプレーを一生懸命やっています。おそらく安川選手はバルサの下部組織が行っている同じトレーニングメニューを積み重ねた、というよりバルサの試合を見て監督の先生から解説を受けて、それを「一生懸命まねている」のだと思います。

「真似る」「まねる」という言葉には、ネガティブな印象がつきまといます。確かに「まね続けているだけ」では、真の成長は勝ち取れないと思います。しかし基本を学ぶ時、達人を真似てみるという方法は一番効率的に基本を習得する手段の一つです。鹿島アントラーズの小笠原選手は、ビスマルクのプレーを見て真似て自分のプレーに取り入れたことでしょう。名良橋選手も、ジョルジーニョのプレーに影響を受けたと思いますし、ジュビロ磐田福西選手もドゥンガに怒られながら学ぶことも多かったと思います。世界一流の選手の技をまねる事、盗む事、それをやってみる事、そして出来るようにと練習を積み重ねる事。こうして世界一流の技の10%でも自分のものにできれば、それは大きな「成長」といっていいのです。久御山高校のように。

↓ブログ応援のために下のボタンをクリックしていただけると嬉しいです!↓

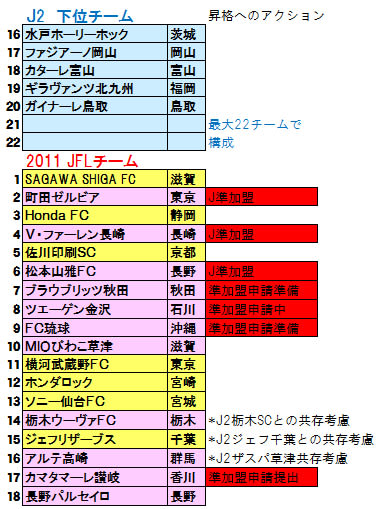

サッカーブログ JFL

↑携帯電話からはこちらをクリック。ありがとうございます。励みになります。↑

久御山高校のサッカーは、FCバルセロナのサッカーを「まねる事」を今も追求しています。しかし座間高校戦と同様、今日の流通経済大学柏との試合もバルサの華麗なサッカーとは全く程遠いサッカーでした。でも「まねよう」「近づこう」という意識が全員に統一されており、強豪・流通経済大柏を「バルサをまねたチームプレー」で撃破しました。

上の画像は、1トップのFW安川選手。今年のバルサでいうとボージャンのポジションにあたる選手ですが、安川選手の頭にはむしろ昨年のイブラヒモビッチのプレーが頭に焼き付いているのでしょう。今日は自ら綺麗な先取点を決めましたが、それ以外は前線で基点を作る事と、相手CBを引きつけウィング・トップ下の選手の攻撃を引き出しまた連動するプレーを一生懸命やっています。おそらく安川選手はバルサの下部組織が行っている同じトレーニングメニューを積み重ねた、というよりバルサの試合を見て監督の先生から解説を受けて、それを「一生懸命まねている」のだと思います。

「真似る」「まねる」という言葉には、ネガティブな印象がつきまといます。確かに「まね続けているだけ」では、真の成長は勝ち取れないと思います。しかし基本を学ぶ時、達人を真似てみるという方法は一番効率的に基本を習得する手段の一つです。鹿島アントラーズの小笠原選手は、ビスマルクのプレーを見て真似て自分のプレーに取り入れたことでしょう。名良橋選手も、ジョルジーニョのプレーに影響を受けたと思いますし、ジュビロ磐田福西選手もドゥンガに怒られながら学ぶことも多かったと思います。世界一流の選手の技をまねる事、盗む事、それをやってみる事、そして出来るようにと練習を積み重ねる事。こうして世界一流の技の10%でも自分のものにできれば、それは大きな「成長」といっていいのです。久御山高校のように。

↓ブログ応援のために下のボタンをクリックしていただけると嬉しいです!↓

サッカーブログ JFL

↑携帯電話からはこちらをクリック。ありがとうございます。励みになります。↑