大山のコ-スで、気になっていた地獄谷遡行コ-ス・単独では、危険と不安があり、行くタイミングを昨年から持っていたが、今年の夏にと思い計画を温めていた。8月は山仲間の皆さんは各地の山登りで忙しく、今日を逃したら来年まわしになる感じがしていたが、ユウさんの都合とお天気が良い様子なので決行しました。ノリさんも休日で、行きたかったコ-スとかで3名で初めての地獄谷を歩いてきました。地獄谷は加勢蛇川の上流で日本百滝の大山滝があり明確な登山道はありません。

竹野4時半頃集合・二台の で鏡ケ成休暇村を目指します。下山口の鍵掛峠登山口にユウさんの

で鏡ケ成休暇村を目指します。下山口の鍵掛峠登山口にユウさんの をデポして、登り口の一向ケ平キャンプ場へ8時半頃到着。

をデポして、登り口の一向ケ平キャンプ場へ8時半頃到着。

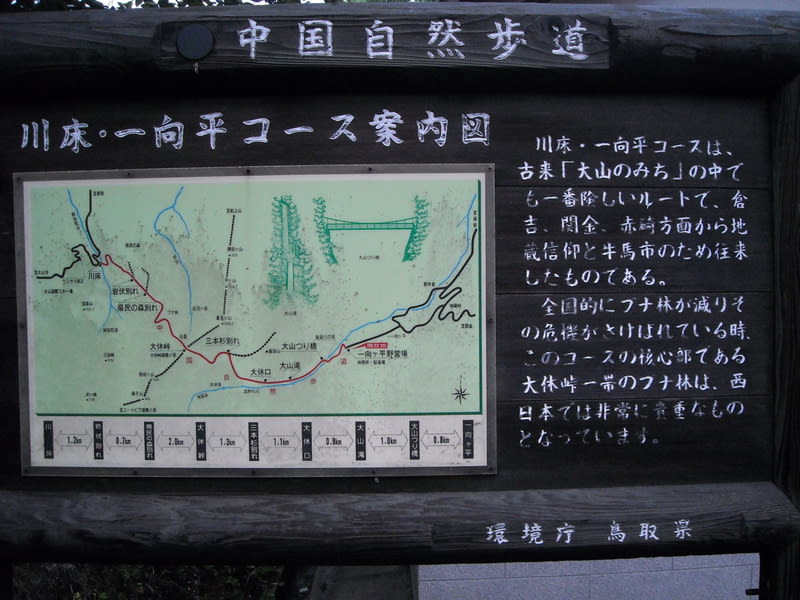

コ-スは、大山滝・・・大山口・・・地獄谷・・・駒鳥小屋・・・鳥越峠・・・鍵掛峠登山口

準備をして、管理人に谷の状況を聞いてアドバイスを受け、登山届けを提出して、元気良く8時50分出発です

木の階段を下ると加勢蛇川にかかる吊り橋を渡り、少し歩くと桧林の中にタタラ師が暮らしていた住居跡や木地屋跡には、お地蔵さんが迎えてくれる。5分も歩けば、大山滝の展望所です。

大山滝のベンチで休憩です。 落差43mの二段の滝で、此処までは、一般観光客も見物に訪れるとか

大山滝から30分も歩くと大休み口です。大山道と分かれて左へ進み10分で地獄谷へ下れます

登山靴から運動靴、沢靴に履き替えて、さあ- 地獄谷の始まり はじまり 期待と不安と少し緊張します・・・すぐに最初の6号堰堤です。ここは左岸のロ-プを利用して、登ります

堰堤から河原に下りて上流に歩くと、 廊下状の美しい流れ

二つ目の堰堤は、右岸のロ-プとアブミを利用して、三つ目の堰堤は、左岸のロ-プでよじ登りです。少し腕力が必要です

緊張する堰堤越しが終わると、大小の岩、石の歩きと渡渉の連続です・・沢歩きの醍醐味か

岩崩れ、崩壊場所がありました・・・落石の注意が必要です

滝は、数は少なく小さいですが上流につれ、現れました

左岸に約60mの地獄谷滝 右岸には夫婦滝

遡行中に岸壁には、ダイモンジソウガが石の上には、ミヤマクワガタか?

サルナシも実がなっていて、やわらかいのは甘くて美味しかった

水量も少なくなって平坦な河原が広がってくる。谷をつめていくと槍ガ峰か駒鳥小屋の下まで3時間弱で地獄谷の遡行は終わりです。大山の東壁が迫ってくる。

昼食の休憩と登山靴へ履き替えて、駒鳥小屋から鳥越峠の最後の急坂を喘ぎながら登り、笹と気持の良いブナ林を下ると、健康の森遊歩道を下れば大山環状道路の駐車場に出ます

・地獄谷には、明確な登山道はありません。何十回も渡渉が必要で適確なル-ト・ファインディングがいる為、地図、磁石は必携で時間も余裕をもって計画をすること・・単独、初心者同士、長雨の後は、水量、落石等の危険があるため谷に入らないこと。

・単独では、入れない地獄谷・ユウサン、ノリさん・同行して頂きまして有難うございました・感謝です。お蔭さんで、堰堤、滝と変化にとんだ沢歩きを満足し楽しめました。

・画像2枚は、ユウさんから提供して頂きました・・・有難うございます

何とか頂上まで登りたいものだ

何とか頂上まで登りたいものだ

連日の極暑 竹野は、1ケ月以上も雨が降っていなくて一輪車で連日 畑の水取りが日課になっている。 低山の尾根歩きは熱中症が恐いし、

連日の極暑 竹野は、1ケ月以上も雨が降っていなくて一輪車で連日 畑の水取りが日課になっている。 低山の尾根歩きは熱中症が恐いし、 が多いし風も吹いている お天気が少し気になる

が多いし風も吹いている お天気が少し気になる

で鏡ケ成休暇村を目指します。下山口の鍵掛峠登山口にユウさんの

で鏡ケ成休暇村を目指します。下山口の鍵掛峠登山口にユウさんの をデポして、登り口の一向ケ平キャンプ場へ8時半頃到着。

をデポして、登り口の一向ケ平キャンプ場へ8時半頃到着。

模様の為、西から、回復する様子なので

模様の為、西から、回復する様子なので 大山のお花畑探索に変更をした。17日(金)自宅12時過ぎ発・・山仲間のナナさんを乗せ、豊岡の山仲間・恵さん、ノリさんと合流して、蒜山高原キャンプ場を目指す。

大山のお花畑探索に変更をした。17日(金)自宅12時過ぎ発・・山仲間のナナさんを乗せ、豊岡の山仲間・恵さん、ノリさんと合流して、蒜山高原キャンプ場を目指す。

、行動食を食べて、縦走路の象ケ鼻まで、探索しました

、行動食を食べて、縦走路の象ケ鼻まで、探索しました

、しかし外は、春の陽気である。

、しかし外は、春の陽気である。