2020年9月27日(日)

今日は「水辺の生き物調査」のボランティア。

採集した魚たちの同定(判別)の係。

一昨年は、西日本豪雨で中止となり・・・他のグループにもぐりこみ👇

水の生き物観察会と西日本豪雨の爪痕

去年は、のほほんと出かけたら、いきなり檀上へ👇

『水辺の生き物調査』ボランティア悲喜こもごも

なので、今年は裏方を強く強く嘆願して、お代官様に許してもろたからね~。

はよ帰れるし、むっちゃラッキーなこともあったし・・・

その話は、またいずれ書くとして・・・

さて、9月23日のこと、「やまごん」探索隊隊長の私は、即座に決断した!

「やまごんが類人猿や猿人であるならば、昼間の行動は避けるのではないか?」

「ねぐらにしてる場所があるのではないか?」

「ならば、近くの岩屋権現があやしい・・・」

さっそく車で5分、その後の急坂徒歩10分の岩屋権現へ向かった。

着いた!(はしょるぞ~)

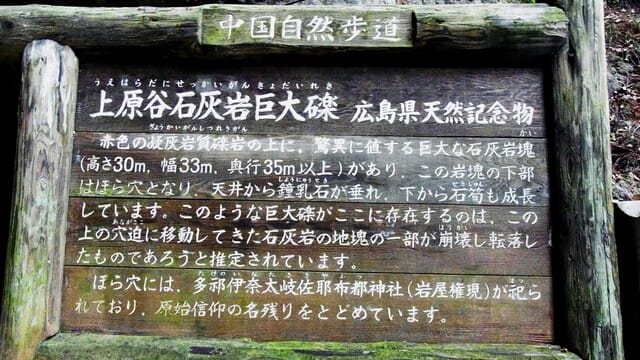

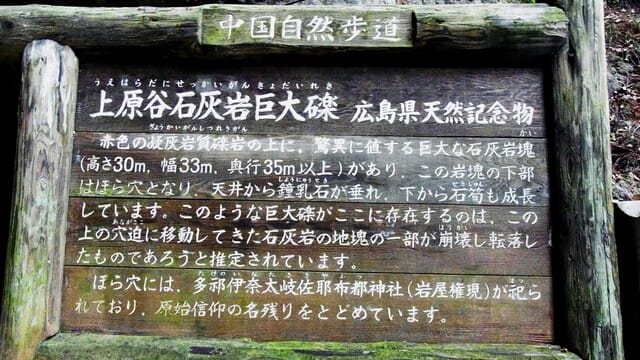

権現さんの看板

要は、凝灰れき岩の上に巨大石灰岩があって、下部がもろいから穴が開き、鍾乳石もできちゃったってことだな?

と、隊員のかみさん、穴の奥へ奥へと探索に向かうではないか!

何と勇気のあるお方だ。

隊長の命令の間もあたえず、自己責任で「やまごん」に立ち向かうつもりだ。(まさかですケド、本気読んだらあきませんで!)

あわてて後を追う。

フローストーン(流華石)だ。

洞窟の壁に沿って流下し壁を覆うように沈着した石灰石だ。

小さな鍾乳石もぶらさがってる。

一般に、常に流下してる場合100年で1cmというから、雨の少ないこの地域では数百年はたっているなあ。

「やまごん」はいなかった。(当たり前じゃケド)

ただ、奥の奥までもぐりこんでいるのかもしれない。

他の地域へと移動したのかもしれない。

探索を断念し、帰路につく。

登ってきた道は急坂だと、反対の緩やかな道を選ぶ。

サカハチチョウ夏型だあ~っ!

いやあ、この道、大正解!

でもね、喜びもつかの間、車まで遠くて遠くて・・・

途中何度も下ったり登ったり・・・

サカハチチョウに出会ったから坂八町(さかはっちょう)なのに、坂八十町の倍は優に越えてたぞ!(オッサンこのシャレが言いたくて)

(1町≒109m)

さてさて、「やまごん」のこと、帰宅後調べてみた。

1970年、旧比婆郡西城町で目撃され、地方新聞ざたになり

以後、次々と目撃者が現れ、写真まで撮られ、全国紙にものり

まんじゅうその他さまざまなお土産も売られるようになったのが「ヒバゴン」

その後、1980年、福山市山野町に現れたのが「やまごん」

わずか2年後の1982年、三原市久井町に現れたのが「くいごん」

これらは、同一の未確認動物だというもっともらしい話もあるにはあるが・・・

ま、これらの話はね・・・

タンスに現れたら・・・「タンスにゴン」か?

権太坂に現れたら・・・「ゴンゴン」か?

町おこしにうまくつながったのは、西城町などの比婆連峰周辺の町々かな?

お、府中市上下町 のツチノコ発見「賞金300万円」もすてがたいな?

かくして、「やまごん」探索隊は隊長の心の中だけで結成され、静かに解散したのであった。

追記:かみさんが会でほめられた俳句を掲載許可の下

やまごんの出没の碑や木の実降る

今日は「水辺の生き物調査」のボランティア。

採集した魚たちの同定(判別)の係。

一昨年は、西日本豪雨で中止となり・・・他のグループにもぐりこみ👇

水の生き物観察会と西日本豪雨の爪痕

去年は、のほほんと出かけたら、いきなり檀上へ👇

『水辺の生き物調査』ボランティア悲喜こもごも

なので、今年は裏方を強く強く嘆願して、お代官様に許してもろたからね~。

はよ帰れるし、むっちゃラッキーなこともあったし・・・

その話は、またいずれ書くとして・・・

さて、9月23日のこと、「やまごん」探索隊隊長の私は、即座に決断した!

「やまごんが類人猿や猿人であるならば、昼間の行動は避けるのではないか?」

「ねぐらにしてる場所があるのではないか?」

「ならば、近くの岩屋権現があやしい・・・」

さっそく車で5分、その後の急坂徒歩10分の岩屋権現へ向かった。

着いた!(はしょるぞ~)

権現さんの看板

要は、凝灰れき岩の上に巨大石灰岩があって、下部がもろいから穴が開き、鍾乳石もできちゃったってことだな?

と、隊員のかみさん、穴の奥へ奥へと探索に向かうではないか!

何と勇気のあるお方だ。

隊長の命令の間もあたえず、自己責任で「やまごん」に立ち向かうつもりだ。(まさかですケド、本気読んだらあきませんで!)

あわてて後を追う。

フローストーン(流華石)だ。

洞窟の壁に沿って流下し壁を覆うように沈着した石灰石だ。

小さな鍾乳石もぶらさがってる。

一般に、常に流下してる場合100年で1cmというから、雨の少ないこの地域では数百年はたっているなあ。

「やまごん」はいなかった。(当たり前じゃケド)

ただ、奥の奥までもぐりこんでいるのかもしれない。

他の地域へと移動したのかもしれない。

探索を断念し、帰路につく。

登ってきた道は急坂だと、反対の緩やかな道を選ぶ。

サカハチチョウ夏型だあ~っ!

いやあ、この道、大正解!

でもね、喜びもつかの間、車まで遠くて遠くて・・・

途中何度も下ったり登ったり・・・

サカハチチョウに出会ったから坂八町(さかはっちょう)なのに、坂八十町の倍は優に越えてたぞ!(オッサンこのシャレが言いたくて)

(1町≒109m)

さてさて、「やまごん」のこと、帰宅後調べてみた。

1970年、旧比婆郡西城町で目撃され、地方新聞ざたになり

以後、次々と目撃者が現れ、写真まで撮られ、全国紙にものり

まんじゅうその他さまざまなお土産も売られるようになったのが「ヒバゴン」

その後、1980年、福山市山野町に現れたのが「やまごん」

わずか2年後の1982年、三原市久井町に現れたのが「くいごん」

これらは、同一の未確認動物だというもっともらしい話もあるにはあるが・・・

ま、これらの話はね・・・

タンスに現れたら・・・「タンスにゴン」か?

権太坂に現れたら・・・「ゴンゴン」か?

町おこしにうまくつながったのは、西城町などの比婆連峰周辺の町々かな?

お、府中市上下町 のツチノコ発見「賞金300万円」もすてがたいな?

かくして、「やまごん」探索隊は隊長の心の中だけで結成され、静かに解散したのであった。

追記:かみさんが会でほめられた俳句を掲載許可の下

やまごんの出没の碑や木の実降る