2020年12月26日(土)

2020年もあと6日

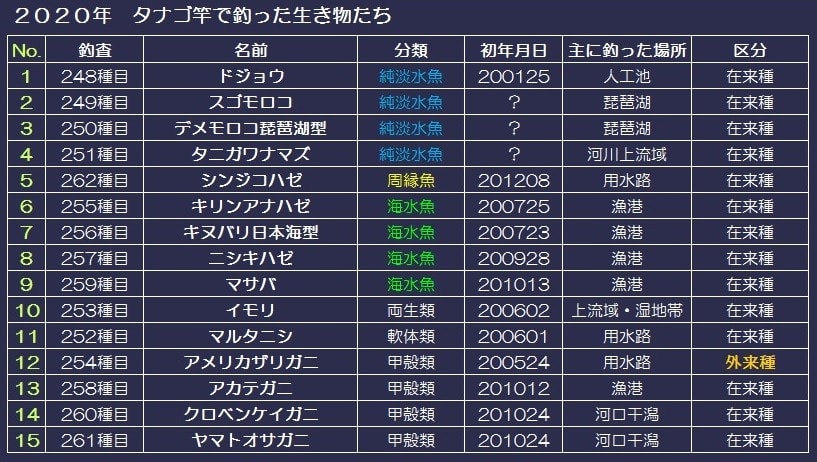

今年タナゴ竿・仕掛けで初めて釣った生き物たちをまとめてみたら・・・

な、なんとわずか15種類。

初物に出会う機会は徐々に減ってくとはいえ、昨年で29種類👇

2019年 初めて釣った生き物たち

半減なのである。

しかも、そのうち東海支部長の日付のない記録3種を含めてだから、しょぼいのなんの。

釣りそのものが遊びだからと、外出自粛を守ってたせいもあるかなあ・・・

遠出とか、最近は毎年のように出かけてた「アジア極貧旅行」もできなかったしなあ・・・

人との接触も極力ひかえてきたしなあ・・・

今年を漢字一字で表すと『疎』

スッカスカやんね。

ま、いい。

そのぶん、虫たちや野草なんぞ、身近な生き物たちに、散策ついでに出会えたしね。

虫や鳥好きのブログ先輩たちともお近づきになれたしね。

物は考えようだ。

2020年もあと6日

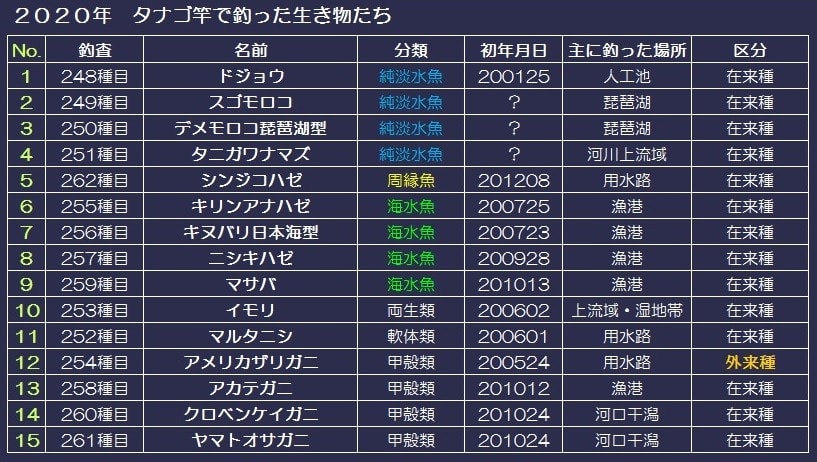

今年タナゴ竿・仕掛けで初めて釣った生き物たちをまとめてみたら・・・

な、なんとわずか15種類。

初物に出会う機会は徐々に減ってくとはいえ、昨年で29種類👇

2019年 初めて釣った生き物たち

半減なのである。

しかも、そのうち東海支部長の日付のない記録3種を含めてだから、しょぼいのなんの。

釣りそのものが遊びだからと、外出自粛を守ってたせいもあるかなあ・・・

遠出とか、最近は毎年のように出かけてた「アジア極貧旅行」もできなかったしなあ・・・

人との接触も極力ひかえてきたしなあ・・・

今年を漢字一字で表すと『疎』

スッカスカやんね。

ま、いい。

そのぶん、虫たちや野草なんぞ、身近な生き物たちに、散策ついでに出会えたしね。

虫や鳥好きのブログ先輩たちともお近づきになれたしね。

物は考えようだ。