不肖宮嶋茂樹氏の「鳩と桜 防衛大学校の日々」に掲載された

防大生たちのひたむきな表情と真摯に明日の防人を目指す姿を見るうち、

またウェストポイントについて無性に書きたくなりました。

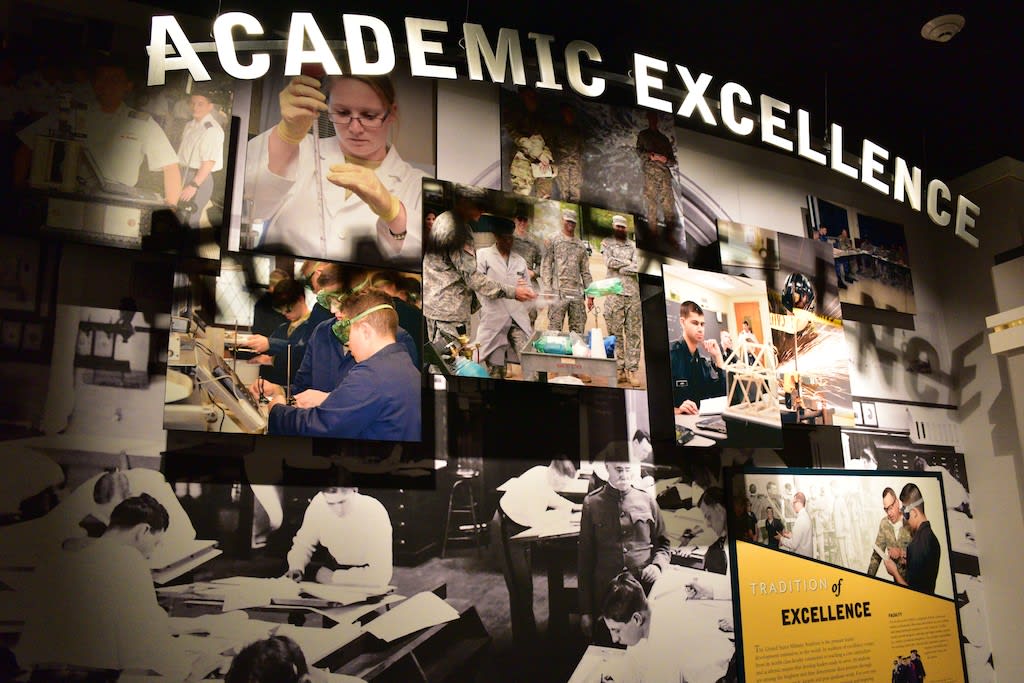

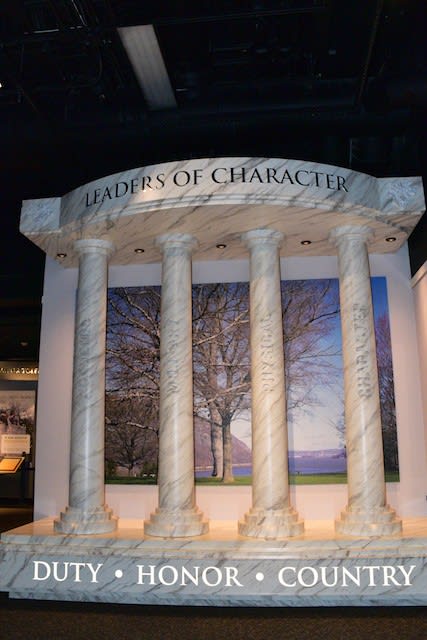

見学者のための「ウェストポイント紹介ミュージアム」展示、

前回の続きからご紹介していくことにしましょう。

このミュージアム、卒業生の寄贈によって建てられたものですが、

とてつもなくお金がかかっています。

アメリカでは事業に成功し、功なり名を遂げた卒業生が

自分の卒業した大学に、莫大な寄付を行うものですが、

ウェストポイントの場合は実業家ではなく政治家かもしれません。

特に保守派の政治家なら、アナポリスかウェストポイントを出ていることは

大変な強みになるため、ドナルド・トランプは実はこの点

密かな劣等感を抱いているらしい、という話をどこかで聞いたこともあります。

さて、パスポート のミュージアムの中には講演会なども行えるホールがあって、

ここでは15分ほどの「ウェストポイントの歴史」を上映していました。

南北戦争で「青と灰色を率いた」とあります。

英語の「ブルー・アンド・グレイ」にはいろんな意味があるのですが、

一般的には南北戦争における連合軍のブルー、反乱軍のグレイをいいます。

わたしがこの意味を最初に知ったのはジャズの名曲、

「オールド・フォークス(Old Folks)」の歌詞でした。

♪彼らを理解しようなんて思わないこと

ブルーとグレイ、どちらのために戦ったとか

なぜなら彼はそれは外向的で民主的だから

もうやりたいようにやらせてあげればいいんだ

毎晩夕食の後 彼のおなじみの話が始まる

あの日リンカーンのゲッティスバーグでの演説を

彼がどんな風に聴いたかなんて話が ♪

どちらのために、ってこの爺さんはブルー(北軍)だろ?

リンカーンの演説を聞いてたってことは。

というツッコミはともかく、かつての戦士も今はただの爺さん、

彼らがいなくなったらこの世界は寂しくなるね、という歌です。

自分もまたその「オールドフォークス」となる運命は無視か?

さて、この絵に描かれた二人は両軍の将と思われますが、(誰かわかりません)

「リード」の意味は、つまり北軍のグラント将軍、シャーマンはもちろん、

南軍のリー将軍もジョンストンも、全員が陸士出身だったということです。

同じ陸軍士官学校を出ていながら互いに殺し合いをしたことに対し

何か反省の一言はないのか、と思わずツッコミを入れてしまいましたが。

南北戦争についての話では、アメリカ人でない我々には全く知るすべもない

同級生同士の戦いとか、そういう「秘話」がたくさんありそうですね。

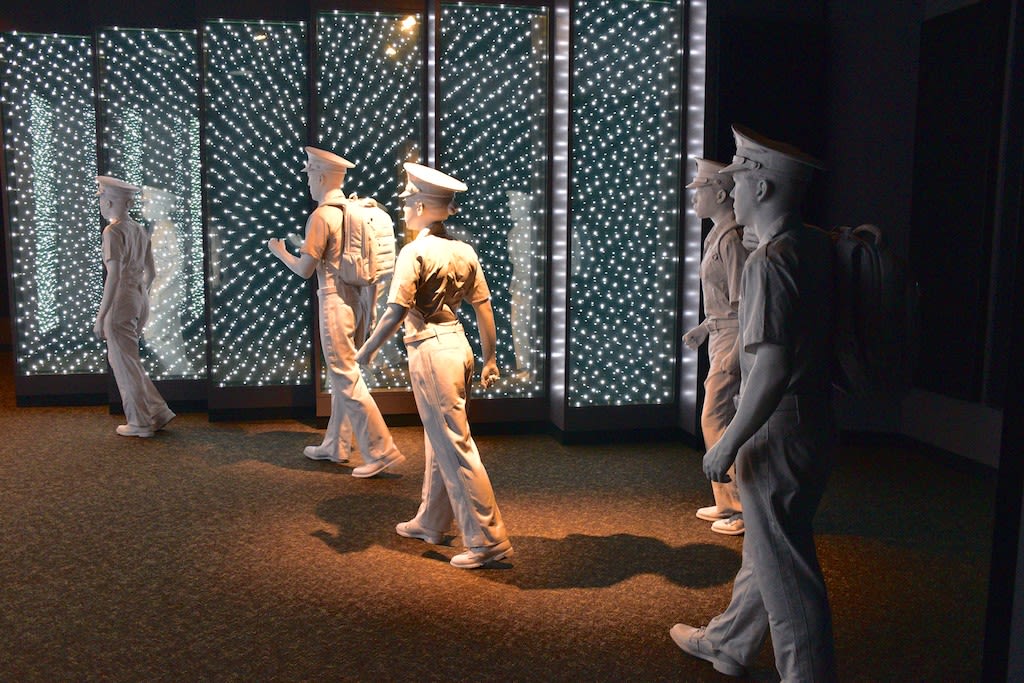

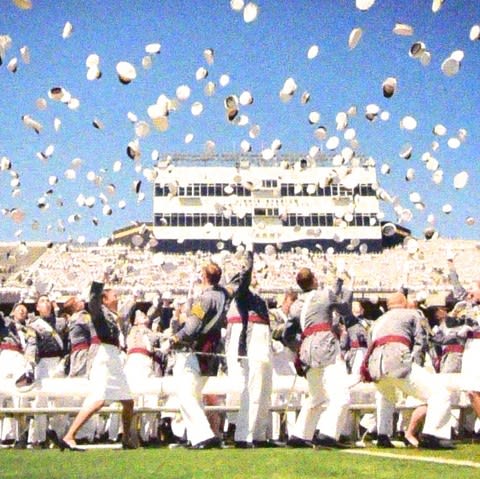

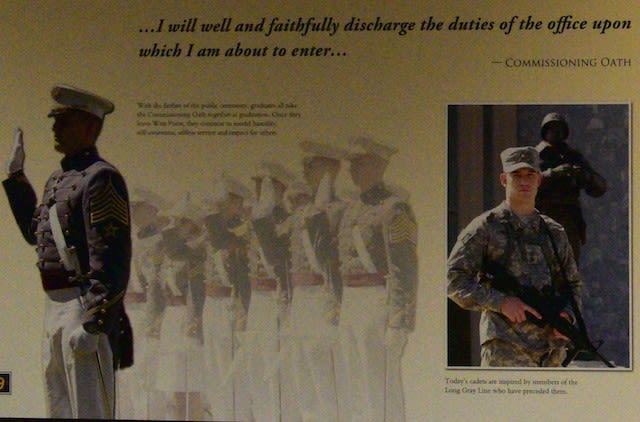

出たよ、「ロング・グレイ・ライン」。

coralさんにいただいた各国各軍隊の行進比較映像によると、

はっきりいって彼らの行進が一番「なってなかった」わけですが(笑)

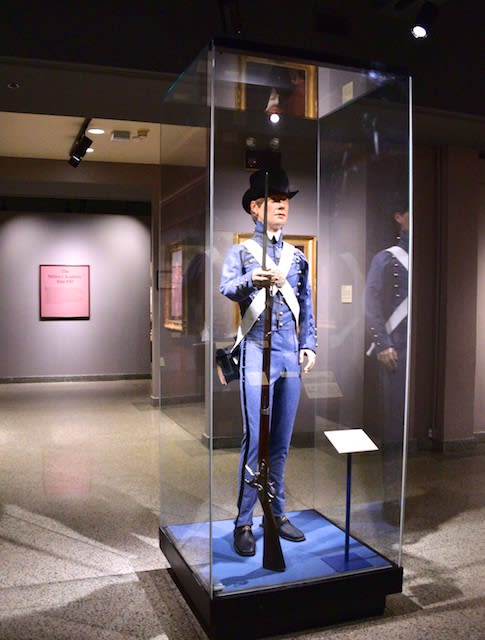

こうしてみると昔ながらの灰色の「肋骨服」を未だ変わらず継承し、

深々と儀礼用帽子を被り歩く姿は、やはり凛々しくかっこいい。

以前も話題にした同名の映画、DVDを取り寄せましたので

面白かったらまたここでご紹介するつもりです。

映像ではウェストポイントの厳しい訓練の様子が次々と映し出されました。

防衛大学校では陸上要員となることを進路決定して行う訓練ですが、

こちらは最初から陸上要員なので入学するなりガンガンいきます。

まあ、厳しいってもこんな低いところなら落ちても大丈夫。

楽勝楽勝!って感じが、やっている人の表情にも感じられますね。

しかし遊びやないんやで。これは。

しかし一通りの基礎を学んだ後は同じことを高所で行います。

さすがに落下する可能性をを想定して安全ベスト着用です。

これはミュージアムの天井にあった実物大模型ですが、

これ実際にやってみるとかなりきつそうです。

次のコーナーに足を踏み入れて驚きました。

実物大の士官候補生の私室が再現されているのです。

わたしたちはその時息子を大学の寮に見送ったばかりで、

その意味でも一般大と軍学校の違いがよくわかりました。

まず・・・・広い!

クローゼットは同じくらいの大きさでしたが、とにかく

家具などを置いていないスペースが広すぎます。

こういうものも部屋に置いておくんですねえ・・。

本物ではなく訓練用の銃だと思うんですがどうでしょう。

正帽は夏冬用、儀式用三種類を並べられる棚。

学生生活に必要な全ての衣類に加え、私服(一着だけ)、

そして一番右にパジャマも掛けてあります。

ベッドがとても高くて、ベッド下にトランクなどを収納するのは一般大と全く同じ。

ベッドの毛布はOD色で、ホテル式のメーキングをすることになっており、

掛け布団は自衛隊のようにきっちりと四角く畳んでおきます。

しかし、いろんなところであの自衛隊名物「バームクーヘン畳み」

を見てきたわたしの目には、この畳み方は甘い。甘すぎる。

写真だと本物みたいですが窓の外に見える景色は写真の合成です。

実際にある部屋から見える景色をそのまま再現しています。

勉強机の上にある本棚には、

「アメリカン・ポリティックス・トゥデイ」

「ミッション」

「マイクロ・エレクトロニクス」

「エクスペリエンス・ヒストリー・1877」

「デジタル・エレクトロニクス」

などの本が並んでいます。

どれも教科書なんでしょうか。

これによると、候補生宿舎のことを「バラック」と言います。

バラックでは36名を一単位とする学生隊での生活を基本とします。

バラックでの生活で最も大切なことは、部屋を清潔に保つこと。

そして整理整頓を欠かさないこと。

これは世界的に軍隊というものはそういうことになっているからで、

埃をためないとかベッドメーキングは完璧にとか、

それらや装備や制服の手入れがちゃんとできているかどうかを

定期的に検査されるというのも防大と全く同じです。

(ベッドが外に放り投げられたりするかどうかは不明)

この「SAMI」と呼ばれる威儀清潔検査は土曜の朝に行われますが、

プリーブ、新入生にとってありがたいことに、抜き打ちではなく

日も決まっているので事前に掃除をしておくことはできます。

甘い、と防大出身者なら全員が口を揃えていうことでしょう。

チェックを行う上級生は、写真右側のバインダーを持って部屋を周り、

チェックリストに印をつけていくのです。

どれどれ、そのチェック項目とは?

「フロアに掃除機はかかっているか」

「調理道具が部屋にないか」

「カーペットに掃除機はかかっているか」

「デスクの後ろもちゃんと掃除してあるか」

って、要するに掃除してあればいいんだろ!と言いたくなりますが、

まあ要するに上級生が小姑のようにデスクの上を撫でて、

埃のついた(かどうかわからない)指にふっと息を吹き、

「ダメだな」

などとサディスティックにダメ出しをするわけですねわかります。

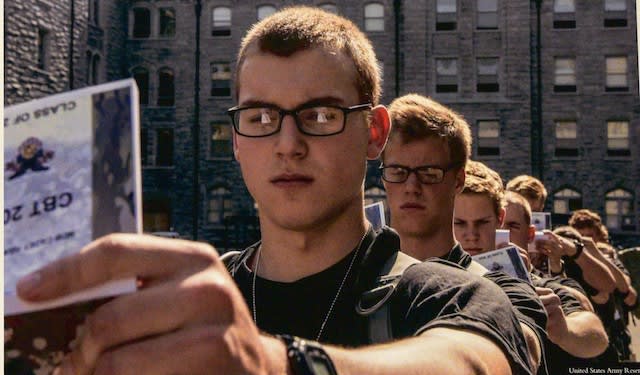

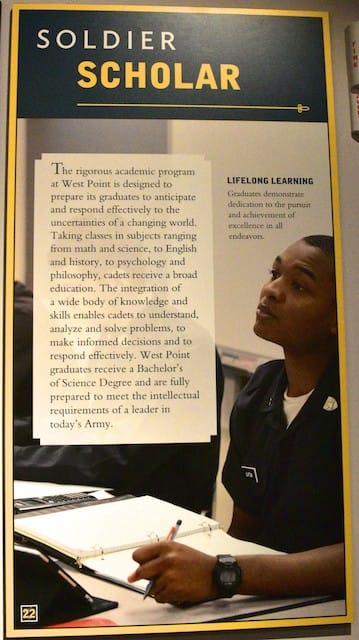

次のコーナーでは「カデットの1日」として、候補生生活を紹介しています。

おヒマな方は上の英文を読んでいただければわかりますが、とにかく

朝起きてから晩寝るまで、候補生の生活はみっちりとスケジューリングされ、

未来の指揮官になるために必要なカリキュラムをこなさなくてはなりません。

起床は5:15。

そんなに早く起きて何をするかというと、ランニング(など)です。

身なりを整え20分で朝食を済ませると、7:30には授業が始まります。

写真のように、最新の設備を使った科学系の授業や、

あるいは体力テストを伴う肉体鍛錬なども授業としてしょっちゅう行われ、

クラスとクラスの間の移動は早足で行われます。

アナポリスと違って地下道なんて洒落たものはここには存在しないので、

どんな天候でも彼らは移動を屋外で行うことになります。

しかし、わたしが訪問したこの夏の日、その日差しの強さと蒸し暑さは

悪名高き日本の都会と寸分変わらぬ過酷なものでしたし、

冬は冬でとにかく内陸特有の猛烈な寒さに襲われるここウェストポイント。

移動一つとっても結構大変なのではないかと推察されます。

1210、軍学校らしく皆で整列して食堂まで行進。

そして4,400人が一緒に食事をとります。

左の上から二番目は「ミッドデイ・スナック」を楽しむ候補生たち。

厳しいといっても食べ盛りの青年たちの集団ですのでおやつも必要。

おやつと言いながらピザ一切れ(アメリカのはでかい)とか、

メープルクリームがけパンケーキアイスクリーム添えを楽勝でかっくらってそうですが。

1250からの「ディーンズ / コマンダンツ・アワー」というのは

説明がないので詳細はわかりませんでしたが、学部長とか司令官とか、

とにかく偉い人の前で発表とかをさせられるんではないかと思います。

そして午後の授業は正式には1355に始まります。

面白いのは1615からの防大で言う所の「校友会活動」(クラブ活動)を

ここでは「マッカーサー・タイム」と称していることです。

検索してもなぜこれをこう呼ぶのかわかりませんでした。

夜1900、全員がフルドレスに着替えてディナーを取ります。

しかし、そこはアメリカ人、食事時間は30分で、食後は

自習したりテレビでスポーツ観戦したり、趣味の音楽演奏に興じたり、

というわずかながら楽しい自由時間を過ごすことになります。

朝5時に起きる割には就寝時間は遅く、なんと2330。

6時間も寝られないことになりますが、日中眠くないのかしら。

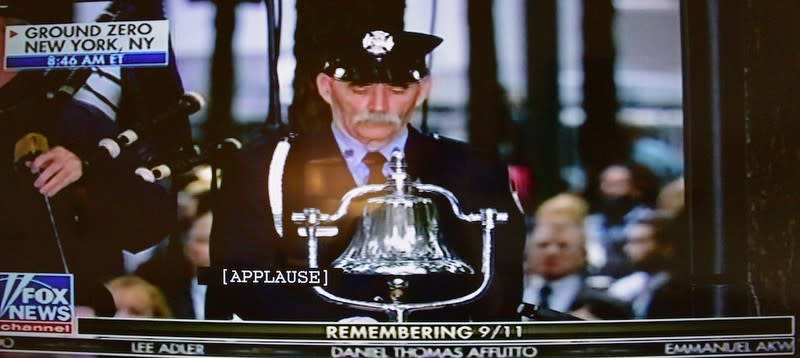

消灯時間のところに「タップス(TAPS )」とありますが、

このタップスというのは皆さんもおそらくご存知の喇叭譜のことです。

Taps

つい自分の趣味で海軍のタップスを揚げちゃったよ。

こちら譜面の読める人のために。

夏にアメリカで観た「ザ・ラストシップ」の最終シーズンにも、

ボロボロの艦上でタップスを吹鳴するビューグラー、という

アメリカ人にはたまらんに違いないシーンが挿入されていました。

タップスは「鎮魂喇叭」ですが、ウェストポイントではこれを

「ライツ・アウト」、つまり消灯時間の喇叭として演奏しています。

あるウェストポイント卒業生はこう言っています。

「2330、タップスがスピーカーを通じて構内に鳴り響く時が

1日のうちわたしの好きな時間だった。

その20秒かそこらの時間、わたしはこの国のために戦って

そして斃れていった人々のことに想いを馳せるのだ。

いつの日か、わたし自身の葬送でこの旋律が演奏されるだろう。

わたしは祈るのだ。

その時、わたしがこの旋律の表す名誉と敬意を捧げられるに

相応しい存在でいられますように、と」

続く。