「今ニューヨークで一番ホットで人気がある店だって」

息子がネットで見つけ出して来た鮨屋情報に文字通り食い付いたのは

休暇を取って日本から来ているTOでした。

早速インターネットで予約を取り出したのですが、

「水曜と金曜の6時が空いてるけどどっちがいい?」

と相談している間に金曜日の予約が取られてしまいました。

「よっぽど人気があるんだね」

「というか、カウンターが8席しかなくて、板前が八人同時に握るらしい」

ほー、それは期待できそう。

せっかくニューヨークに行くんだからミュージカルも観ようということになり、

カードデスクが顧客のためにキープしてあった「アナスタシア」の

S席(オケピットの4列後ろ、ほぼ真ん中)を取ることができました。

用意も万全に整えて、さあ、いざ紐育へ。

しかしハドソン川を渡る手前から、恐ろしい渋滞にかかってしまいました。

それにしてもこれ見てくださいよ。

トールゲートがほとんどEZパスというこちらのETC対象なのはいいとして、

10個のゲートがその先で3車線に合流するんですよ?

「これ考えた人もしかしたらばかじゃないの」

「こんなの混むに決まってるよね」

その合理性にはよく感心させられるアメリカですが、時々

このように首を捻らざるを得ないシステムに遭遇します。

3車線になっても延々と続く渋滞。

かつて渋滞は無人料金所化すれば解消すると思われていたようですが、

いくら料金所を通り抜けても車線が少なく車が多ければ同じことです。

ロスアンジェルスの恒常的な広範囲の渋滞、日本でも

平日の都心部に向かう渋滞はどこも酷いものです。

これは世界中の大都市が持つ同じ悩みといえましょう。

気が遠くなるほどノロノロと進んで、ようやくハドソン川を渡ります。

ブリッジを渡りきったところで分岐があるのでまたここでも激混み。

橋の途中でニューヨーク市に変わるようですね。

かのビリー・ジョエル大先生も、アレンタウンの田舎から

グレイハウンドに乗って同じ橋を渡ったわけです。

♪ "I'm just takein' a grayhound on the Hudson River line...."

そのころはこんなに渋滞してなかったと思いますが。

ブリッジを渡ると、少しですが車が動くようになって来ました。

ハーレム川沿いを走っているとマコムズ・ダム橋が見えてきます。

この向こう側にはヤンキースタジアムがあります。

というわけで、なんとかまずホテルの近くまでたどり着きました。

映画などでご存知かと思いますが、案外緑が多いのがニューヨークの街路です。

ここなど、木々がまるでアーケードのように道路に日陰を作っています。

100年越えのビルディングが現役なのも、ここに地震が起こらないから。

1910年代初めから30年代初めまで、ニューヨークは高層ビルの建築ラッシュで、

現在のニューヨークで最も高い82のビルのうち、16はこの時代に建造されたものです。

ところどころに緑の多い公園があって、人々の憩いの場になっています。

これは公立図書館の隣のブライアント・パークです。

渋滞だけでなく、ドライバーのマナーも酷いものです。

イエローキャブの運転が無茶苦茶なのは当たり前ですが、

とにかく幅寄せをして威嚇するように割り込んでくる車の多いこと。

東京では滅多にクラクションを聴きませんが、ここニューヨークでは

しょっちゅう誰かがブーブー(文句を言うために)鳴らしています。

この写真は左のバスにグイグイと幅寄せされた白い車の運転手(女性)が

窓を開けてバスの運転手に怒鳴りつけているところです。

バスの方も負けておらず、わざわざステップドアを開けて、お互い

しばらく罵り合っていました。

それでなくても、ミュージカルの開演時間が刻々と迫ってくるのに。

この辺りではマチネーが一斉に始まる2時の前には大混雑になります。

わたしたちも少し遠くに停めて歩いて行かざるを得ませんでした。

おなじみタイムズスクエアを信号を待つのももどかしく駆け抜けて・・・。

劇場の前にたどり着いた時には2時だったので、もうだめだ!と思ったのですが、

先に行ってチケットをピックアップしてくれたTOが

まだまだ大丈夫、というので安心しました。

どうやら、開演時間というのは余裕を見て設定してあるようです。

「アナスタシア」はもちろんロマノフ王朝の末娘が生きていた、という

あの話をミュージカルにしたものですが、予想より面白かったです。

カード会社デスクは、「フローズン」(アナ雪)とどちらがいいか、

と聞いて来ていましたが、わたしは文句なくこちらを選びました。

音楽も初めて聴きましたが、意識したロシア風のメロディがなんとも切なく、

日本人好みのミュージカルだと思われました。

Anastasia

帰る時後ろを振り向いたら、二階席のバルコニー下にオケピットのモニターがありました。

もしかしたらこれ、出演者が視線を落とさずにに指揮者を見るための仕掛け?

ミュージカルが終わると、出演者が挨拶するドアの前に人が群がり、

さらにそれが道まで溢れるので、さらにこの付近は渋滞します。

というわけで自転車移動する人も多し。

インド人運転手が多い(イエローキャブもなぜかインド人率高し)

人力タクシーも、急いで移動したい人のために走り回っています。

車で来ていなければちょっと乗って見たい気もしました。

チェイス銀行が一階にあるこの古めかしいビルは、1918年に建造され、

当時は男性だけが使用できる社交クラブ、ラケット&テニスクラブだけがあり、

今は複合ビルになっていますが、まだクラブはあり、

二階に掲げられた旗にはテニスラケットが描かれています。

できた時には三つのダイニングルーム、ビリヤードルーム、図書館、ラウンジ、

ジム、4面のスカッシュコート、2面のテニス(リアルテニス)コート、

2つのラケットコートがあったそうで、実は外からは想像もできませんが、

今でも内部には4つの国際スカッシュコート、1面のダブルスカッシュコート、

1面のラケットコート、2面のテニスコートがあります。

同じ名前のカフェ、確か六本木ヒルズとかにもありますよね。

調べてびっくり、日本のあのHERBSがニューヨーク進出してたのでした。

そういえばいきなりステーキも最近ニューヨークに進出したという噂です。

調べてみたらお店の名前は「Ikinari Steak」でした。

今日の目的地、寿司望(スシノズ)はHERBのほぼ隣にありました。

見ていると、オーナーシェフらしき方が出て来て暖簾を掛けました。

いよいよ開店です。

入り口脇に掛けられたこの風鈴は・・・・

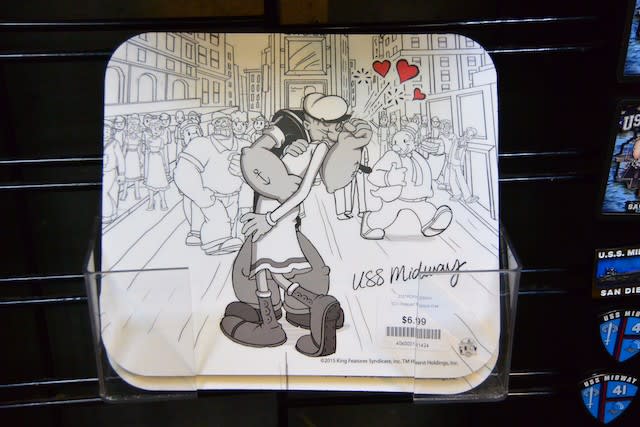

海自の艦艇ごとに作る金属の銘板を制作しているということで

わざわざ富山県まで工場見学しに行った、あの工房の作品ではないですか。

職人が全員を前に調理を行うという形式の関係上、時間ギリギリまで

待合所で待たされることになりました。

そして、いよいよ予約時間となり、8名全員が揃ったところで初めてカウンターに案内されます。

わたしたち三人は真ん中で、左側は男性二人、右側は女性一人を含む三人組。

ここでは黙って座ればまず「おつまみ」が、続いて寿司が出て来ます。

まず板前が出て来て挨拶をし、桶に入ったご飯に

黒酢を混ぜてすし飯を作るところから目の前で行います。

完璧に目で見て楽しむエンターテイメント系寿司。

左半分が「おつまみ」ですが、これはアメリカ人のために

便宜上そう言っているだけで、入魂の一皿が次々と続きます。

牡蠣、きんき、鮑、鰹。ダンジネスクラブ、鰻、

と素材だけ聞けば普通ですが、例えば蟹味噌をだいたいおちょこ一杯の

ご飯と混ぜた、まるでドリアのような舌触りの料理とか。

とにかく只者でない感じの工夫された小料理ばかり。

ようやく寿司に入った頃には実はわたしはかなり満腹で、

ご飯を少なくしてもらうことにしました。

寿司は、白いか、皮剥、高部、赤身、中トロ、大トロ、

鯵、石垣貝、雲丹、イクラ、赤ムツ、炙りトロ、穴子、

金目鯛の白味噌仕立て、そして玉子でおしまい。

特に炙りトロは、真っ赤に焼けた炭を乗せた金網を

並べたトロの上にかざして焼くという凝りに凝った方法で、

雲丹もそのままの形では苦手な人も多いアメリカ人のためにか、

ご飯に混ぜて食べさせてくれるというもの。

両側のアメリカ人は全員が白人で、時折聞こえてくる会話によると

どちらもが日本には行ったことがあり、日本文化が大変好きな模様。

TOの隣の人は、中国にも日本にも行ったことがあるが、中国人はどうも

食べ物は食べ物に過ぎないというか、鶏一つとっても頸がゴロンと入ってたり、

すごくぞんざいに扱うようだが、日本の焼き鳥なんか見てると全く違う、

彼らには食べ物に対する敬意がある、ということを力説していたそうです。

もちろん街の清潔さの絶対的な違いについても熱く語っていたとか。

コストパフォーマンスは、そういうことに詳しいTOに言わせると、

銀座で同じものを食べたらおそらく片手では済まないレベルだそうですから、

かなりお得に美味しいものを食べられたと言っていいと思います。

もしニューヨークで美味しいお寿司を食べたい方は是非どうぞ。

その日はマンハッタンの「ベストウェスタン・プラス」に宿泊。

パリのベストウェスタンでは酷い目に遭った思い出がありますが、

ここはおそらくその部屋の5倍くらいの広さで、キッチン付き。

窓から見える景色もニューヨークらしい(笑)

しかしニューヨークという街は夜も眠りません。

一晩中クラクションの音が鳴り響き、暗いうちから近所で工事が始まって、

工事人が大声で怒鳴りあうのが窓を通して聴こえてきてうるさかったです。

次の日のランチはニューヨークの知り合いのご招待でした。

有名なステーキハウス「エンパイア」で待ち合わせです。

これも確か同じ名前のが六本木にあったわね。

ここは昔ナイトクラブでステージがあったそうで、

壁にはエディット・ピアフがここで歌っている写真がありました。

確かめてませんがシナトラも出演したことがあったかもしれません。

しかしランチはデザート付きコースで22ドルと大変お手頃でした。

フィレミニヨンステーキはとろけるように柔らかかったです。

大きくて全部食べられませんでしたが。

パーキングで車が出てくるのを待っている間、横で遊んでいたスズメ。

アメリカのスズメは頭に黒い模様がありません。

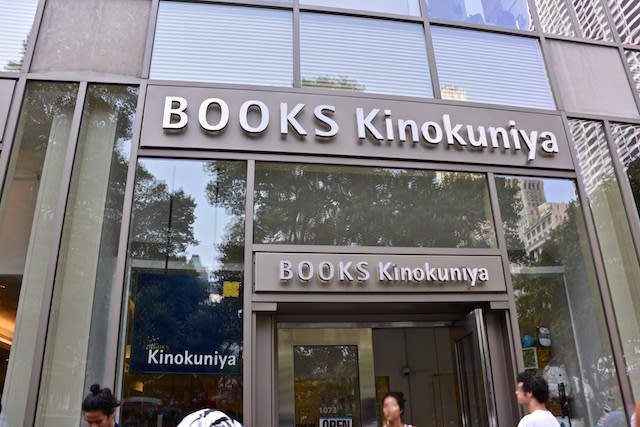

MKが紀伊国屋に行きたいというので、またしても混雑する時間(2時前)に

ブロードウェイ付近を通り抜けるという最悪の選択をせざるを得ませんでした。

センチ刻みでしか動かない車列、さらに横からグイグイと割り込んでくるわ、

逆に車線変更しようとしてもウィンカーだけでは入れてくれないわ・・・。

(あ、それでみんな割り込むのか)

全く車でニューヨークを運転すると、心がささくれ立つような気分になります。

車が動かず暇なので車の窓から写真を撮って時間つぶし。

ここではキャロルキングのミュージカルをしていました。

キャロル・キングとジェームス・テイラーとの喧嘩シーンとかもあるのかな(笑)

ばったり街角で知り合いと遭遇しておしゃべり。

ニューヨークのマダムは結構なお歳でもピンヒール現役です。

歩けば2〜3分のこの道を通り抜けるのに20分はかかりました(涙)

ナスダックってもしかしてあのナスダック?

やっと車を停めて紀伊国屋まできました。

紀伊国屋は、日本人らしき人、日本文化が好きな人で賑わっていました。

漫画やアニメ、キャラクターグッズは普通に人気があります。

さて、というわけで帰ることになったのですが、またここからが大変でした。

一つのブリッジにニューヨークの数カ所から車が集中して来るのですから。

車窓から見た巨大な公文のビル。

そういえば公文もアメリカにはすっかり浸透してるんですよね・・。

あららー。

このトラック、右側車線を走っていてよそ見していたらしく、

まっすぐに路側の溝に落っこちてしまったようです。

何を運んでいるかにもよるけど、きっと運転手はクビだな・・。

ダメなところ、嫌なところもたくさん目についてしまうのですが、

うんざりしながら後にしても、しばらくするとまた行ってみたくなるのは不思議です。

それだけ人々を惹きつける魅力にあふれた街なのでしょう。

その例

その例