もう随分と昔になってしまった気がしますが、ウェストポイントを見学し、

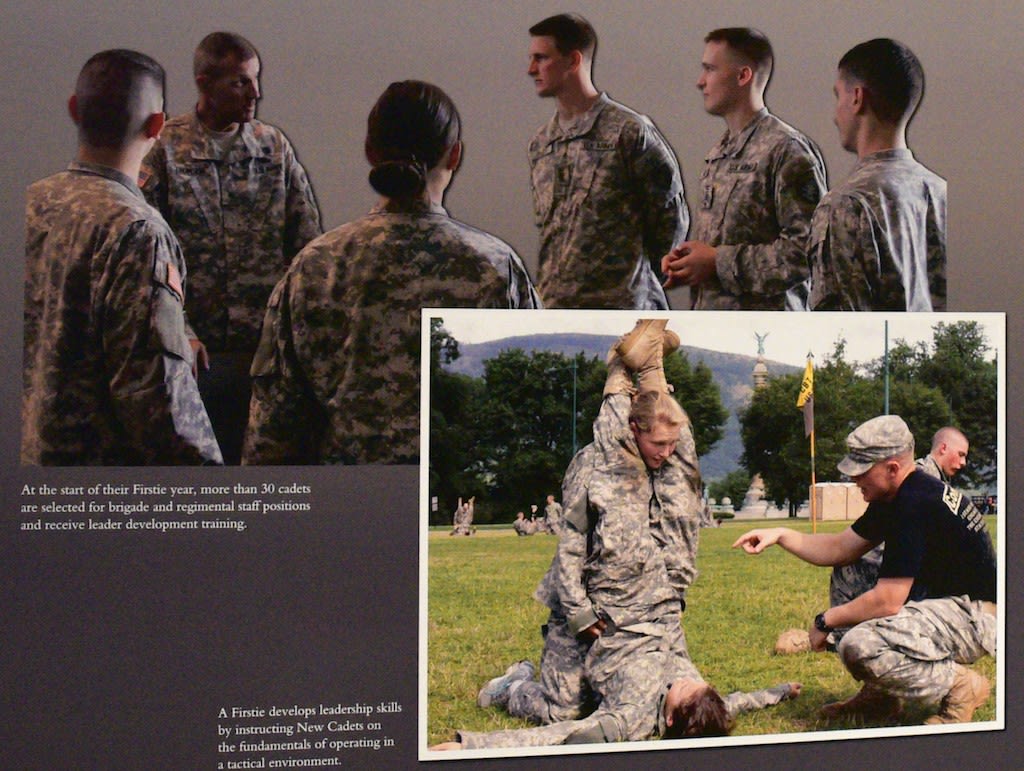

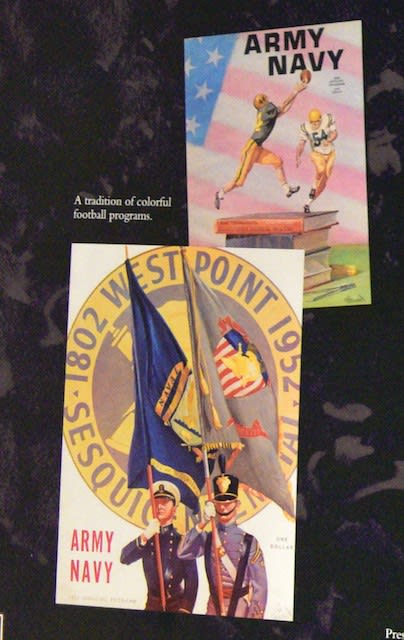

見学者向けの「ウェストポイント紹介ミュージアム」について

ようやく話が終わったところまでこぎつけました。

考えたら校内ツァーの前で終わってしまい申し訳ない。

ということで、見学者が訪れるツァーデスクに12ドルくらい出して申し込んだ

バスで巡る見学に出発するところから始めたいと思います。

ツァーバスは案内デスクの外側から出発します。

たまたまわたしたちが到着したとき、ツァーが始まる20分前くらいで、

しかもその日最終だったのは大変ラッキーでした。

いくら物好きでもこんなところにもう一度来るとは思えないしね。

バスに乗り込むと、案内のおじさんが、

「今からゲートを通りますが、絶対に写真は撮らないように」

と気のせいか怖い顔をして言い渡しました。

軍学校なのでゲートの写真が世の中に出回ってはセキュリティ上問題ありなのです。

わたしはその雰囲気に大変緊張してしまい、ゲートを通過し、おそらく

もう写真を撮っても問題のないところに来ても、カメラを取り出せませんでした。

今にして思えば撮っておけばよかったと思うのが、入ってすぐのところにある

いかにも築何百年クラスの花コウ岩建築による、セイヤーホテル。

wiki

wiki

学校内部にホテルがあるとはさすがはアメリカ陸軍の士官学校です。

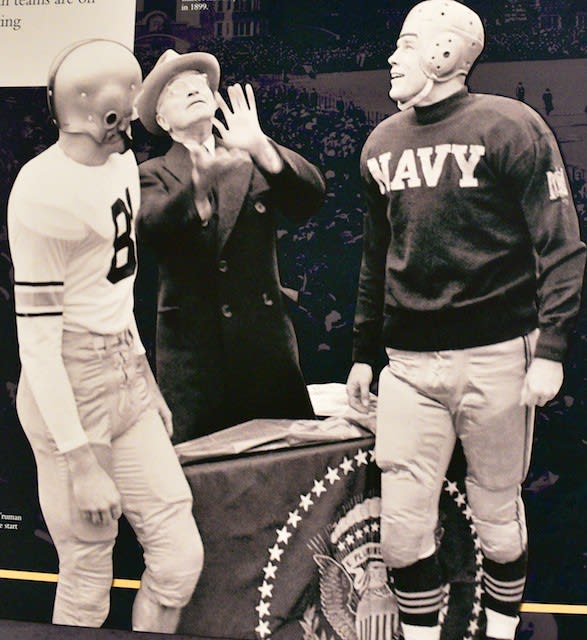

ところでわたしは、前回までの当ブログエントリで、一度マッカーサーと

その息子離れできない過保護の母親について話したことがあるのですが、

可愛い息子のボクちゃん(=マッカーサー)が心配のあまり、母親はずっと

ウェストポイントのホテルに住んでいた、という史実を知った瞬間、

このホテルのことだと納得がいきました。

学校の近くではなく、学校の中に住んでいたわけです。

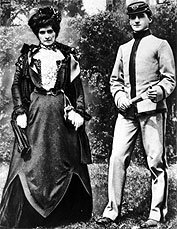

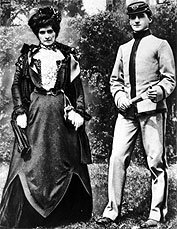

その証拠写真

その証拠写真

これによると、母親のメアリー・ピンクニー・マッカーサーは

13歳まで息子を学校に通わせず、自分で教育を施し、さらには

ウェストポイントで近くに住んでいただけでなく、息子が行進するときには

一緒に行進を行い(!)、息子がデートするときは付いてきて、1935年に

マニラに転勤になったときには一緒にフィリピンに行っています。

おかげでマッカーサーは、開校以来の超優秀な成績だったにも関わらず、

アンチからは

「カーチャンと一緒に士官学校を卒業したマザコン」

と死後も言われてしまうことになりました。

ちなみにフィリピンに母親が付いていったのは、これによると、

「彼が母親と離れたくなかったから」

だということですが・・・どっちもどっちってやつですか。

マッカーサーは第一次世界大戦ののちウェストポイントの校長を勤めていますが、

そのときにホテルの拡張工事を行なって部屋数を増やしています。

死の二年前にはウェストポイントに帰ってきてあの、歴史的な演説を行いました。

「生い先短い思い出で、私はいつもウエスト・ポイントに戻る。

そこでは常に『義務・名誉・祖国』という言葉が繰り返しこだまする。

今日は私にとって諸君との最後の点呼となる。

しかし諸君、どうか忘れないでいただきたい。

私が黄泉路の川を渡る時、最後まで残った心は士官候補生団とともにあることを。

では諸君、さらば!」

このときに滞在したホテルも、もちろんセイヤーホテルです。

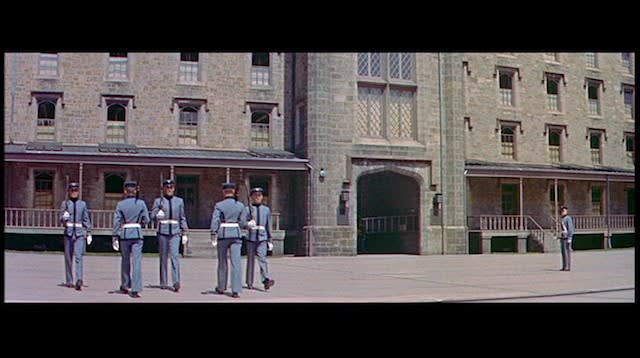

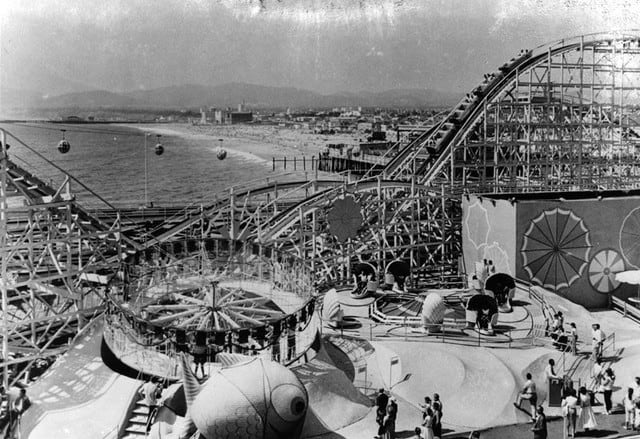

わたしたちの乗ったバスは、こんなよく言えば壮麗で歴史を感じさせる

ゴシック建築っぽい建物の前にやってきました。

見学コースその1は、ウェストポイント内にある教会です。

ところで皆さん、前回まとめてウェストポイントについて書いたとき、

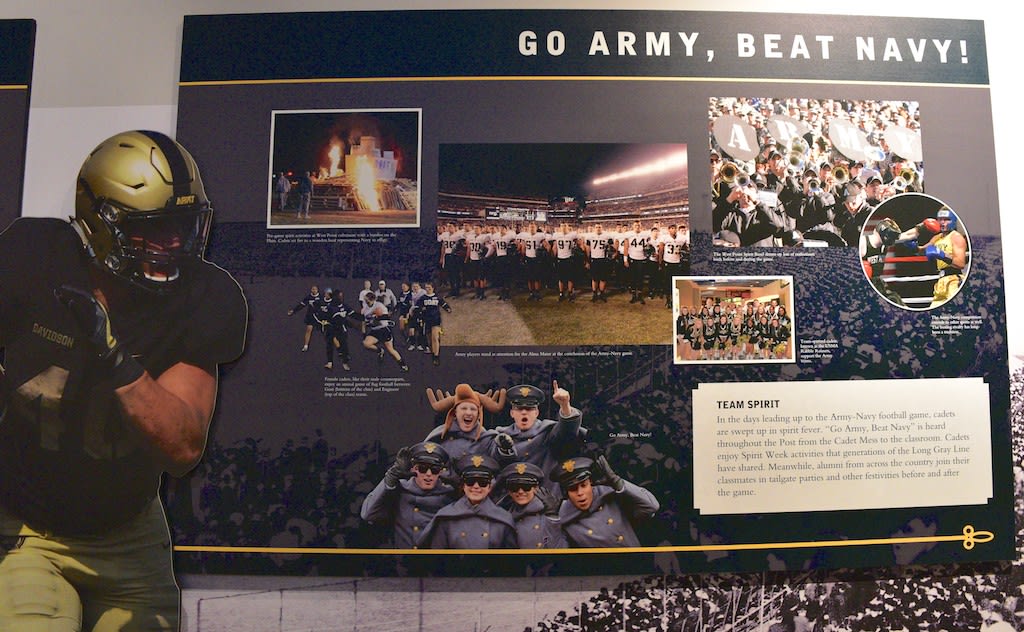

「ロング・グレイ・ライン」

が陸軍士官学校を象徴的に表す言葉だと説明したことがありますが、

そのときに同名の映画(邦題は『長い灰色の線』)があるということも

話題にさせていただいたのを覚えておられますでしょうか。

陸軍士官学校で体育教官をしていた実在の人物、マーティ・マーをタイロンパワー、

その妻をモーリン・オハラが演じた1955年、ジョン・フォード作品です。

このタイトルシーン、後ろに写っているのがこの教会となります。

1975年(昭和50年)防衛大学校を卒業したという方から聞いた話ですが、

そのかたが在学中、防大でこの映画を鑑賞するということがあったそうです。

アメリカにはニューヨークでもボストンでも、街角には

古くから伝わる教会が取り壊されずに残っているのですが、

それらのどれよりも立派で大きい気がします。

感覚としては、パリのノートルダム寺院くらいの規模でしょうか。

ここが軍施設となったのは1778年のことであり、陸軍士官学校となったのは

1802年と言いますから、もう200年を余裕でぶっ超えてるわけです。

ここは「カデットチャペル」と呼ばれ、1902年に建造されました。

チャペルは映画のシーンを見てもお分かりのように、キャンパス(っていうのかな)

の比較的高いところに位置しています。

なので、このチャペルの横に立つとこのような眺めが展開しているわけです。

敷地面積は65万キロ平方メートル、校内にはゴルフ場、スキー場、墓地、

なんなら原子炉まであったりします。

とにかくおそらく世界で一番広い士官学校であることは間違いありません。

すごい偶然ですが、我が日本国の士官学校である防衛大学校は、

その面積65万平方メートルです。

防大ってウェストポイントと同じ大きさだったのか!!

と驚いた人、もちつけ(笑)

見学した日は、ボンネットで卵が焼けそうなくらい暑い日でしたが、

このキャンパス(っていうのかな)の灰色な重苦しい世界をご覧ください。

重厚といえば聞こえがいいけれど、重々し過ぎて軽佻なところ皆無。

アメリカ社会の「軽さ」みたいなのを日頃いやっというほど見ていると、

思わずこれを刮目して見よ、とどやしつけられている気分になります。

ああ、これもまたアメリカ。

噂によると同じ士官学校でも、空軍はもちろん海軍のアナポリスは

この灰色の世界に比べるととんでもなく「チャラい」のだとか。

もちろん比較の問題だとは思いますけどね。

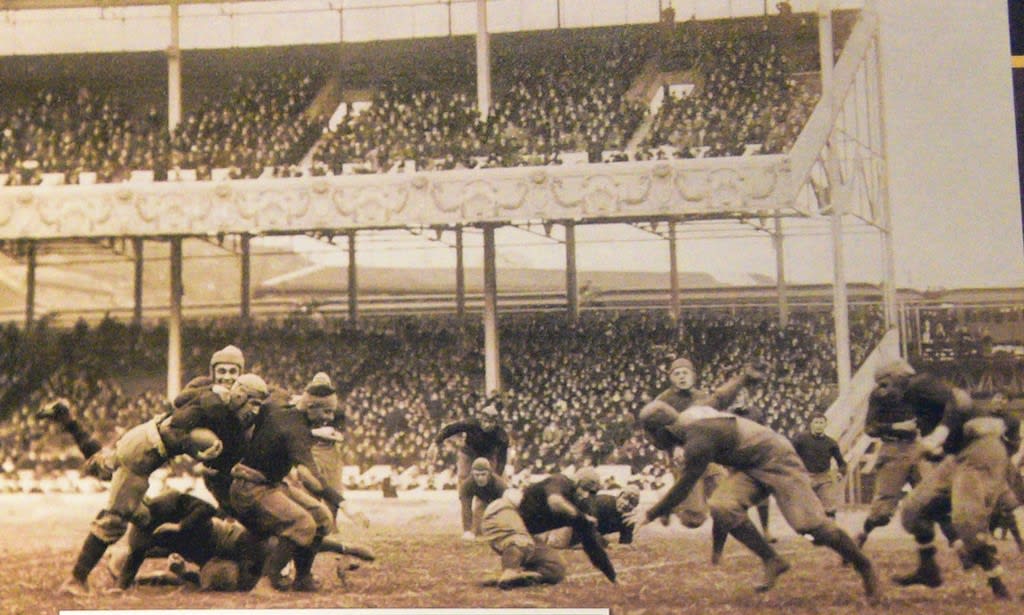

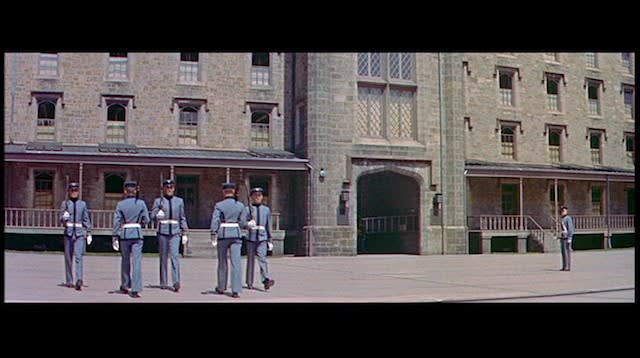

ところでこれも「長い灰色の線」の一シーンです。

上の写真とは別の建物のようですが、実に似た感じの灰色の建物。

制服の灰色もつまりこのキャンパス(っていうの?)の色彩と合わせているのでは。

何をしているかというと、罰則として歩かされているのです。

飲酒が見つかったとか、門限に遅れたとか、そういう

倫理委員会にかけられるまでもないチョンボに対しては、

とにかく歩け歩け歩けば罪は軽くなるとばかり歩くのが陸軍流。

やっぱりこれは陸軍の基本が歩兵だからだと思うんですが、

それならアナポリスはどうなっているのか知りたいですね。

我が海上自衛隊の幹部候補生学校では走らされたり腕立て伏せだったりでしたが、

どうやら今ではパワハラに当たるとかで体罰はなくなっているとか。

他の学校ならともかく、そんなことで軍隊の指揮官が養成できるのか、

と外部の者は単純に疑問なんですが、その話はともかく。

ところでこの写真は、タップス(就寝前のラッパ)が鳴るときに、

部屋に帰らず、パーティに遅れてきた彼女と別れを惜しんでいた生徒が、

マーティが見てみないふりをしてやったのにも関わらず、

自己申告して自ら罰を受けているシーンです。

ウェストポイントにやってきたばかりのマーティは、

「黙っていれば誰にもわからないのに」

というのですが、生徒は

「それでも自分は規則を破ったことを知っているから」

と答え、マーティを感動させるのです。

この作品は、スコットランドからウェイターの職を求めてやってきて、

士官候補生を間近でみているうちに彼らを深く愛し、いつの間にか体育教師となって、

その生涯をウェストポイントに捧げた人物を描いた「伝記映画」でもあります。

チャペルのかなたに広がる山麓にポツンと建っていた豪邸。

ここもウェストポイント関係の設備だと思うのですが、わかりません。

別の年代に建ってつぎはぎ状態になっている建物同士を

無理やり行き来するための空中回廊をつけてしまった例。

どうみても使われている様子がありませんが、非常用でしょうか。

さて、チャペルの中に入ってみました。

ここに写っているのは同じバスで見学した人たちです。

年配の夫婦が多く、この左は東洋系のアメリカ人家族。

ツァーは1日に何度かおこなわれるようで、アメリカ人にとって

ウェストポイント見学は観光にもなっているらしいことがわかりました。

壮大なステンドグラスは圧巻です。

聖人といっても左のほうの人のように戦いの神みたいなのが多い気がします。

ところどころに見える文字、

「FAITHFUL ONTO」

「DEATH AND I WILL」

「CROWN OF LIFE」

など、聖書に詳しくないとわからないのかもしれません。

説明の人が壁のランプを指し示しました。

砲弾の形を象っているそうです。

チャペルの一角では何やら運動部が集まって準備の真っ最中。

教会の壁にはアメリカ国旗(12星)と陸軍の旗が交互に並んでいます。

昔ならともかく、多民族国家のアメリカで士官学校といえども

キリスト教ばかりではないはずなのに、と思ったのですが、これも説明によると、

構内にはシナゴーグ(ユダヤ教会)もカトリック教会も別にあるのだそうです。

流石にその他の宗教まではカバーしていないようでした。

大礼拝堂なので、パイプオルガンも壮大なものです。

演奏者席がどこかまではわかりませんでした。

映画「長い灰色の線」ではこのオルガンの音色を劇中聴くことができます。

そして、この祭壇も映画に登場します。

まず、カデットチャペルのシーンはこんなカットから始まります。

礼拝が始まるや、伝令が校長など偉い人のところにメモを持って走ってきます。

校長が司祭に何事かを伝え、周りの何人かが立ち上がって、

なぜか騒然と教会を出て行きます。

司祭は皆に向かって

「今日の早朝、日本軍の航空機が真珠湾を攻撃しました。

公式な発表はまだですが、我が国は日本と交戦状態に入りました」

と発表します。

「ジャパン」

という司祭の言葉が終わるや否や、全員がなんの合図もなく立ち上がり、

イギリス国歌の「ゴッド・ブレス・ザ・クィーン」のメロディーの賛美歌を

パイプオルガンの伴奏で歌い始めるのが実に映画的。

この曲は聖書の曲ではなく、

"America" ("My country 'tis of thee.")

という詩がつけられた「替え歌」です。

時々思い悩むように口を動かさなくなる彼は、マーティが最初に指導し、

第一次世界大戦で亡くなった生徒の息子です。

マーティとその妻が引き合わせて彼の父親と結婚させた女性。

愛する夫に続いて息子もまた戦争に行かなければならないことを知り、

母親の顔は悲痛に曇ります。

ちょうど開戦の時に士官となり、マーティは父親に続いてその息子を

戦争に送り出すことになったのです。

という映画の撮影が行われた頃から何も変わっていないチャペルの内部。

ただしこのシーケンスには大きな矛盾があります。

真珠湾攻撃が起きたのはローカルタイム0755。

司祭は「今朝真珠湾で」と言いますが、攻撃が起きた時、すでに

ウェストポイントのニューヨーク時間は1255です。

この一報がウェストポイントにもたらされた時間は早くともその1時間後としても

昼の2時頃だったはずなので、すでにミサを行う時間ではなくなっていました。

椅子には聖書が備え付けてあります。

士官学校卒業生がここで結婚式を挙げることは多く、シーズンには

結婚式ラッシュとなるそうですが、軍学校の常として、

映画のような開戦の他、戦争に出て亡くなった卒業生のミサも行われるわけです。

アメリカという国は実際になんども戦争を行なっており、

その度に陸軍士官学校からは戦死者を出しているのです。

戦争に行く可能性が大きくなれば軍に入隊する人数が減る、入隊が増えるのは不況の時だけ、

などというどこかの国とは、軍に身を投じるということに対する国民の意識は全く違う。

戦争による「死」が可能性として確実にあるとわかっていても、

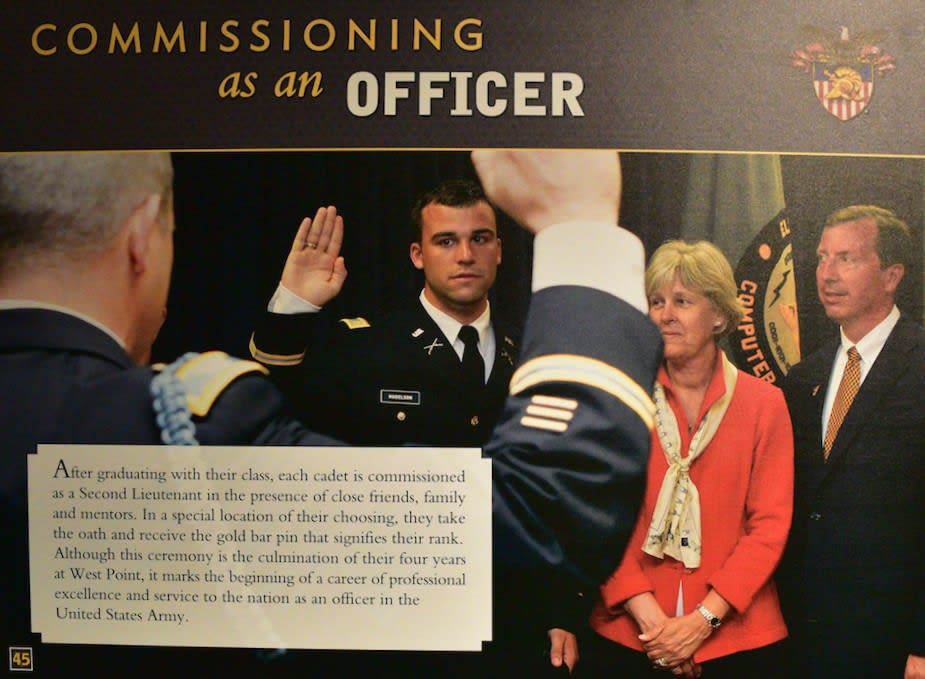

難関をくぐり抜けた優秀な人物が毎年何千人も士官学校の門をくぐる。

このアメリカという国には昔から一貫してブレない「愛国の発露」たる国防の形がある。

そんなことを考えずにいられなかったカデット・チャペルでした。

続く。

wiki

wiki その証拠写真

その証拠写真

バナナスラッグ

バナナスラッグ タランチュラ

タランチュラ 西洋ヒキガエル

西洋ヒキガエル