8時、起床。

トースト、玉子焼き、サラダ、牛乳、紅茶の朝食。

ラジオのアナウンサーが「ゴールデンウィークも後半に入りました」と言った。よくポジティブシンキングとネガティブシンキングの例に次使われるいい方でいえば、「まだ半分ある」と受け止める人と「もう半分終わってしまった」と受け止める人がいるだろうが、たぶん後者が多いだろう。だから「ゴールデンウィークも後半に入りました」といういい方はあまりよろしくない。聞いている人を憂鬱にさせる。これに対して、毎日聴いている「ブルーオーシャン」(東京FM)の住吉美紀さんは「今日頑張れば4連休という方も多いのかな」と言った。素敵ないい方である。

妻は今日は仕事なので、昼食は息子と食べに出る。

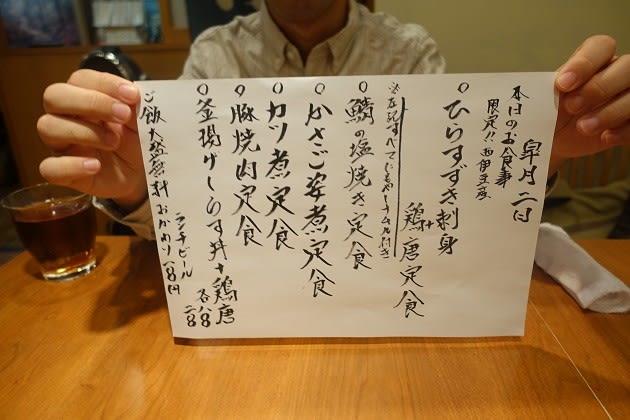

今夜は餃子(息子の大好物)が予定されているので、昼食はライトなものがよかろうと割烹「中川」の昼定食。息子は鯖の塩焼き定食をチョイス。

私はかさご姿煮定食。

かさごは見かけは怖いが美味しい魚である。煮魚を食べる楽しみは身を食べ終わった後に煮汁をご飯にかけて食べることである。「これがなんとも美味しい」のである(池波正太郎風)。

息子は床屋へ。私は食後のコーヒーを飲みに「グッディ」へ。

店内のテレビでTOKIOのメンバー4人の謝罪会見をやっていた。3人連れの女性客がそれを見て、「みんな顔が濃いわね」と言った。

帰宅すると門扉の脇でナツが寝ていた。日陰で風の通りもよくお気に入りの場所のようである。

来週の講義資料を作ってから(時間のあるときにやっておくとGW明けの心理的負担が軽くなる)、冬ドラマ『アンナチュラル』の第2話と第3話(もちろん録画)を観る。なるほど、評判がよかったわけだ。脚本もよくできているし、主演の石原さとみの演技もいい。わき役陣もくせ者ぞろいでドラマに陰影を与えている。

夕食は息子の好物の餃子。もう一皿あって、これを3人で食べる。中華店で餃子を注文すれば一皿5個くらいではないかと思うが、わが家では一人平均15個くらい食べる。

せっかく3日連続のウォーキング&ジョギングで体重を元に戻した(ここからさらに減らしていく)ところだが、これで元の木阿弥である。たぶん明日は鶏の唐揚げだろう。やれやれ。もうしばらく「守り」のトレーニングに専念しなければならない。

デザートはメロン。

今夜は雨が降っているのでウォーキング&ジョギングには出られない。痛いな。

『新潮』5月号に掲載された村田沙耶香「地球星人」を読む。「380枚」(400字詰原稿用紙換算だろう)とあるので、寝るまでに読み終えることができるかなと思ったが、読み終えた。終盤は左目をつむって、右目だけで読んでいた。読んでいる途中で、ナツが部屋に上がってきて、私の膝の上にしばらくいた。

「地球星人」は怪作である。そう呼ぶのが一番しっくりくる。「生きづらさ」を抱えたた少女(女性)の物語である。といってしまえばよくある話のようだが、少女は自分は魔法少女であると思い込むことで(魔法を駆使して)その「生きづらさ」に耐えている。そして彼女のいとこで恋人は宇宙人だ。こう書くと、メルヘンチックな物語を予想するかもしれないが、とんでもない、児童虐待や性的暴行や近親相姦や殺人まで起きる物語は、メルヘンチックな装いを剥ぎ取ったら、柳美里が書きそうな凄惨な物語である。私は子供の頃、周囲の人間はみな演技をしていて自分を騙しているのだという一種の妄想に耽っていたことがあった。似たような妄想を子供たちは抱くものであることをその後に知ったが(『トゥルーマンショー』はまさにそういう妄想を映画化した作品であった)、そうした妄想は子供なりに考えた「生きづらさ」の説明であったのだろう。少女の「生きづらさ」の原因は、つまることろ、社会的な価値や規範の内面化(社会化)の不十分さに起因している。私たちは生物的人間として生まれ、生まれ落ちた社会(世界)の価値や規範を内面化することで、その社会(世界)に適応していく。しかし、何らかの事情で(少女の場合は家庭環境に問題があった)、その内面化が不十分であった場合、社会(世界)との間に乖離(違和感)が生じる。

「私は、人間を作る工場の中で暮らしている。

私が住む街には、きっしりと人間の巣が並んでいる。

それは、もしかしたらよしてるおじさんが話してくれた、蚕の部屋に似ているのかもしれない。

ずらりと整列した四角い巣の中に、二匹のつがいと、子供がいる。つがいは素の中で、子供を素育てている。私はその巣の中の一つに住んでいる。

ここは、肉体で繋がった人間工場だ。私たち子供はいつかこの工場をでて、出荷されていく。

出荷された人間は、オスもメスも、まずはエサを自分の巣に持って帰れるように訓練される。世界の道具になって、他の人間から貨幣をもらい、エサを買う。

やがて、その若い人間たちもつがいになり、巣に籠って子作りをする。

五年生になったばかりのころ、性教育を受けて、私はやっぱりそうだったのかあ、と思った。

私の子宮はこの工場の部品で、やはり同じように部品である誰かの精巣と連結して、子供を製造するのだ。オスもメスも、この工場の部品を身体に中にかくしていて、巣の中を蠢(うごめ)いている。

私は由宇と結婚したけれど、由宇は宇宙人だからたぶん子供は作れない。宇宙船が見つからなければ、私はきっと他の誰かとつがいになって、世界のために人間を産まなくてはいけなくなるだろう。

そうなるまえに、どうか宇宙船が見つかりますように。

ビュートは勉強机の引き出しの中につくったベッドで眠っている。ビュートがくれたステッキとコンパクトで、私はこっそりと魔法を使い続ける。魔法を使って、私の命を未来へと運び続けている。」(25-26頁)。

少女は自分の生きている社会(世界)を、未開の土地に入った文化人学者のようなまなざしで見つめる。外から眺めるのではなく、内側から(参与観察)眺める。そこでは生産(労働)と再生産(生殖)が重視される。子供は将来その両方、少なくてもどちらか一方の役割を担うことを期待されている。まさに「生産」中心社会だ。

やがて物語の時間は流れ、少女は34歳の女性になっている。3年前に「すり抜け・ドットコム」という婚姻や自殺、借金なさまざまな事情で世間の目から隠れて生きていきたい人たちが仲間や協力相手を探したりするサイトに登録して、ヘテロセクシャルな30歳の男性と結婚した。

「子供のころ、漠然と創造していたように自然に「工場」の一部になることはなく、私たちはまさに親戚や友人、近所に住む人間の目をすり抜けていていた。

皆、「工場」を信じ。「工場」に洗脳され、従っている。身体の中の臓器を工場のために使い、工場のために労働している。

夫と私は、「ちゃんと洗脳してもらえなかった人」たちだった。洗脳されそびれた人は、「工場」から排除されないように演じ続けるしかない。

(中略)夫はセックスに興味がないわけではないが、「セックスはするものではなく、見るもの」だと思っているという。見るのは好きだが、他人とあんなに体液をながしながら触り合うのはぞっとするのだそうだ。夫は働くのが嫌いだという問題も抱ていた。それが勤務態度に出てしまいので、一つの会社で勤務し続けることができない。

「人間は働くのもセックスするのも本当は嫌いなんだよ。催眠術にかかって、それが素晴らしいものだと思わされているだけだ」

夫はいつもそう言っている。

夫の両親、兄夫婦、友人などがたまに、「工場」の様子を偵察しに来た。私と夫の子宮と精巣は「工場」に静かに見張られていて、新しいものを製造しない人間は、しているという努力をしてみせないとやんわりと圧力をかけられる。新しい生物を「製造」していない夫婦は、働くことで「工場」に貢献していることをアピールしなくてはいけない。

私と夫は、「工場」の隅で息を潜めて暮らしていた。

気が付けば、私は三十四歳になっており、由宇とのあの夜から二十二年が経過していた。それほどの時間が経っても、私はまだ、工場の隅で、生きるのではなく生き延びているのだった。」(62-63頁)

「生きづらさ」の中で「生き延びていく」物語は、夫が勤務先を解雇された(これまでは自分から辞めていたのだが初めてクビになった)ことをきっかけに、急な展開を見せ始めるのだが、それについてはここでは書かない。「生きづらさ」を抱えた人間を主人公にした小悦は、近代日本文学では王道といえるものであるが、主人公と社会(世界)との乖離をここまでファンタジックかつグロテスクに描いた作品はまれではないだろうか。本作を「怪作」と呼ぶゆえんである。

2時半、就寝。